De los imaginarios a la puesta en valor: la propuesta ciudadana del paisaje patrimonial de una ruta cultural ferroviaria

From Imaginaries to Heritage Value: A Citizen-Led Proposal for the Cultural Railway Landscape

Lizbeth Celaya Vargas*

María Teresa Ventura Rodríguez**

Carlos Montero Pantoja***

Resumen

Este artículo presenta algunos resultados del proyecto de investigación doctoral centrado en el estudio del paisaje patrimonial contemporáneo de una ruta cultural ferroviaria. El caso de estudio se enfoca en la antigua Compañía del Ferrocarril San Rafael y Atlixco (FC-SRyA), activa entre 1899 y 1937, cuyo trayecto recorría desde la Ciudad de México hasta Atlixco, Puebla, atravesando comunidades en el Estado de México y Morelos. Aunque el ferrocarril dejó de operar hace casi un siglo, sus huellas materiales e inmateriales siguen presentes en el territorio, influyendo en la configuración identitaria de las comunidades. La investigación examina cómo estos paisajes son resignificados desde la ciudadanía, y cómo su puesta en valor implica procesos de apropiación, memoria colectiva y lucha social. Más allá de la declaratoria patrimonial, se analiza cómo las comunidades interpretan, conservan o transforman estos espacios, en medio de tensiones entre lo que se recuerda y lo que se olvida. El estudio plantea que el paisaje patrimonial no solo representa una herencia material, sino también un escenario de disputa, esperanza y contradicción.

Palabras clave: paisaje patrimonial, imaginarios, puesta en valor, resignificación ciudadana, ruta cultural ferroviaria.

Abstract

This article presents selected results and insights from a doctoral research project focused on the contemporary heritage landscape of a cultural railway route. The case study centers on the San Rafael and Atlixco Railway Company (FC-SRyA), active between 1899 and 1937, whose route stretched from Mexico City to Atlixco, Puebla, crossing through the State of Mexico and Morelos. Although the railway ceased operation nearly a century ago, its material and immaterial traces remain embedded in the region’s landscape, culture, and collective memory. The study highlights how these remnants contribute to local and communal identity formation and how citizens engage in processes of reinterpretation and appropriation. Going beyond formal heritage designation, the research explores the tensions between memory and oblivion, preservation and transformation. It examines how communities reclaim the cultural significance of the railway through grassroots efforts that give new value to the landscape. The paper reflects on the theoretical-methodological framework of the study and emphasizes the landscape as both a space of memory and of civic struggle, where heritage becomes a site of negotiation, conflict, and hope.

Keywords: heritage landscape; imaginaries; heritage valorization; citizen re-signification; cultural railway route.

Aproximaciones teórico-metodológicas

Observar un paisaje patrimonial requiere de la experiencia crítica de la realidad. Esta mirada teórica, como su nombre lo indica, tiene origen en la teoría crítica, desde la Escuela de Frankfurt[1] siguiendo específicamente postulados de autores como Theodor Adorno y Max Horkheimer quienes proponen ir más allá de los planteamientos acordados sobre la realidad, en este sentido el propio entendimiento de patrimonio se asume como un concepto complejo.[2]

El Manual metodológico de la unesco define al patrimonio como un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Esta definición asume elementos materiales e inmateriales.[3]

Consideramos que para insertar una mirada crítica al entendimiento del concepto patrimonio es necesario además entender que estas denominaciones parten de decisiones históricas, sociales, políticas y económicas, que representan espacios de pugnas contemporáneas en las que debemos resaltar el papel de los ciudadanos como sus principales actores. A esto hay que añadir la importancia de la influencia territorial en estos procesos, por lo cual su concepción está íntimamente ligada al entorno natural, cultural, histórico, político y económico, tomando en cuenta la relevancia de la de libre decisión ciudadana, sobre todo si pensamos en acervos que representan espacios materiales y simbólicos de gran importancia para las comunidades.

Sumamos a la reflexión el enfoque socioterritorial que nos permite definirlo como un fenómeno contemporáneo, complejo y dinámico que se asienta y mueve a lo largo de territorios, a través de la memoria colectiva mediante la cual el patrimonio es perceptible y se experimenta como parte de un todo, en el que se conjugan el espacio, la historia, la cultura y la acción ciudadana, para conformar un paisaje patrimonial en el que cada elemento es importante.

En nuestro caso, de manera específica hacemos alusión a la rememoración de un paisaje patrimonial que se refiere a los acervos y a la memoria ferroviaria en México. El Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferroviario (CNPPCF-MNFM) identifica estos bienes como elementos diversos de valor histórico, artístico y tecnológico que pueden apreciarse en cientos de estaciones de pasajeros y de carga; talleres, tanques de agua, casas de máquinas y redondas; obras de ingeniería como puentes, túneles, locomotoras, herramientas, obras de arte, cine y literatura.[4]

En nuestro caso, el elemento estructurador de estos paisajes es el recorrido mismo, en el que el tendido de vía es el elemento estructurador, al ser un elemento que se entrelaza y logra amalgamar a todos los elementos del paisaje a lo largo de la ruta del Ferrocarril Compañía del Ferrocarril San Rafael y Atlixco (FC-SRyA). Es decir, que el recorrido indicado por el tendido de la vía y todo lo que representa, como la transformación del entorno territorial para el paso del tren, sus sitios, estaciones, huellas, así como la evocación cultural y simbólica del ferrocarril, constituyen los elementos y fenómenos de este paisaje patrimonial.

A tal planteamiento conceptual sigue la pregunta ¿cómo damos cuenta de un paisaje patrimonial a partir de los conceptos teóricos planteados? La perspectiva crítica del paisaje patrimonial de una ruta cultural ferroviaria hace referencia a la aproximación empírica necesaria para el transecto sistematizado de la unidad del paisaje, reconociendo que el papel del investigador se ubica en cierta realidad histórico-político-territorial que hace necesaria una aproximación horizontal y ética ante el espacio y sus diferentes aldeas culturales, con el fin de entender cómo está constituida, dividida y al mismo tiempo estrechamente enlazada.

Propuesta metodológica aplicada a un estudio de caso

Pretendemos que la propuesta planteada permita atender el estado de paisajes patrimoniales de rutas culturales en riesgo por sus condiciones diversas; de ubicación en territorios urbanos, rurales, despoblados, de uso de suelo diverso, por la extensión de sus infraestructuras que combinan tendidos de vías, estaciones, tanques de agua, puentes, túneles, tajeas y otros sitios, por sus referentes naturales. En el caso que nos ocupa, por la estrecha relación con el volcán Popocatépetl, pero sobre todo por la importancia del hito histórico que lo conformó y porque sigue siendo un tema de fundamental importancia en la configuración identitaria y en los procesos de acción ciudadana en los que se incluyen memorias, crónicas, leyendas, fotografías y sus significados ciudadanos compartidas, tanto en el territorio físico como en las configuraciones de los territorios digitales, sin los cuales no puede entenderse el mundo contemporáneo. De esta manera, la propuesta puede ser utilizada en la investigación y puesta en valor de diferentes paisajes patrimoniales de rutas culturales ferroviarias en condición de riesgo.

A partir de esto planteamos la estrecha relación metodológica hacia el reconocimiento del paisaje desde la geografía cultural y la búsqueda de la memoria colectiva desde un enfoque antropológico, planteados ambos desde la etnografía, aplicada sobre un estudio de caso a partir de las siguientes acciones generales:

- Identificación de la ruta ferroviaria espacial y temporalmente, a partir del estudio de su vida activa y abandono para definir la unidad del paisaje.

- Gestionar la entrada al terreno para determinar los grupos focales de la unidad de paisaje por su cercanía e identificación con los acervos y la memoria a la que evocan.

- Diseñar los instrumentos para la recolección de la información desde el estudio del paisaje definido por la geografía cultural y la etnografía de forma horizontal y participativa. Algunos ejemplos son: revisión de paisaje, entrevistas informales, recorridos in situ de la ruta con informantes clave para su georreferenciación y entrevistas a profundidad; inventario de elementos materiales e inmateriales junto con los informantes clave; socialización de los procesos de investigación dentro de la comunidad y en redes sociales para gestionar procesos de retroalimentación y puesta en valor.

Ingreso a la investigación desde terrenos on y off line

Las primeras aproximaciones a la ruta del FC-SRyA nos permitieron entender que era posible observar el paisaje de la ruta del ferrocarril en estudio desde la memoria ciudadana, gracias a las socializaciones que realizaban en redes sociales de plataformas colaborativas como YouTube y Facebook, en dinámicas de contenidos ciudadanos desde la observación del paisaje 2.0,[5] esto permitió la gestión para ingresar al terreno de investigación virtual y físico. A partir del planteamiento denominado “etnogeografía 2.0” presentamos parte de lo realizado durante el recorrido teórico-metodológico y empírico que resultó tan importante y permitió ir más allá de la búsqueda de un imaginario que constituyera la denominación de un paisaje patrimonial, para ser testigos y partícipes de su puesta en valor.

Memoria colectiva y la perseverancia del recuerdo, las comunidades que desafían el deterioro y el consecuente olvido

La vida activa de La Compañía del Ferrocarril San Rafael y Atlixco (FC-SRyA) formó parte del ideario porfirista que en el año de 1899 pretendía vincular empresas como la Compañía Papelera de San Rafael y la Fábrica de Hilados, Tejidos y Estampados de Metepec, ambas pertenecientes al consorcio comercial conocido como Compañía Industrial de Atlixco [CIASA].[6] El hito histórico al que aludimos ha sido ampliamente estudiado desde su perspectiva histórica,[7] basta reconocer que significó un evento importante que unificaba el esfuerzo empresarial de muchas más industrias de la zona que circundaba la región sur de las faldas del volcán Popocatépetl y que hacían uso de la riqueza hídrica, forestal y material de estos territorios.[8] También representaba la llegada de nuevas tecnologías y el cambio social y laboral al que se enfrentaban las poblaciones por las que esta empresa se desplazaba, conformando cambios en las fuerzas sociales, económicas y políticas en la zona.

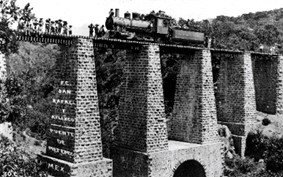

Actualmente son muchas las comunidades que refieren como pasado común al hito histórico que representó la llegada, vida y el posterior abandono de la vida activa de este ferrocarril, y las huellas que dejó son evidentes a lo largo de su antiguo tendido de vía, entre ellas está la conformación de este presente con potencialidad histórica a partir de la revisión de parte del recorrido que realizamos con la Asociación Civil Puentes Porfirianos.

La denominación ciudadana de un paisaje patrimonial desde la comunidad de Ecatzingo, vista desde Puentes Porfirianos A. C.

Ecatzingo de Hidalgo fue uno de los puntos de encuentro entre una de las secciones del FC-SRyA, conocida como la Sección México y el Ferrocarril Forestal.[9] El primero correspondía a un ferrocarril de vía angosta con servicio de carga y pasajeros y el segundo era un tendido de vía Decauville, que era un tipo de vía de formato más angosto, utilizado en zonas industriales y tiros mineros. Uno de los puntos de encuentro de vía en estos dos formatos se daba en Ecatzingo para la carga y descarga de materiales como madera y carbón, entre otros. Para tales actividades era necesaria la existencia de estaciones con astilleros, lo cual generó espacios de trabajo locales y la contratación de trabajadores que llegaban de poblaciones aledañas, los cuales han sido recientemente reconocidos ya que existía poca información de fuentes primarias sobre esta vía Decauville. Lo anterior puede entenderse al reconocer que este tipo de vía era de uso particular en terrenos que pertenecían a la empresa papelera de San Rafael, de la cual se conocen pocos reportes, aunque es clara la anotación sobre su existencia y que se denominaba Ferrocarril Forestal.[10]

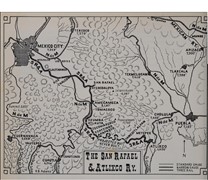

El siguiente mapa forma parte de un estudio sobre vías angostas en el que se lee: “Projected but never built”, que quiere decir “proyectado, pero nunca construido”, y que corresponde al Ferrocarril Forestal. En este mapa se observa el sitio que ocupaba la comunidad de Ecatzingo.

Lo anterior se comprueba no solo con la evidencia obtenida de fuentes primarias, sino también por los restos materiales que quedan y por la evocación de este pasado común en la memoria colectiva. Estas actividades dejaron huellas de gran importancia a lo largo de la comunidad, ya que se observan incluso tramos con tendido de vía, terraplenes, espacio natural transformado para el paso del tren, puentes, tajeas, túneles, bóvedas, restos de estaciones, talleres, pero, sobre todo, existe la rememoración de un pasado que constituye un legado que brinda sentido de vida y reconocimiento identitario a gran parte de la comunidad.

Los esfuerzos por el reconocimiento de Ecatzingo como parte de este paisaje patrimonial son diversos y no solo implican el tramo de la ruta que pertenece a su comunidad, sino que el conocimiento que conservan inicia en el denominado kilómetro cero de la empresa del FC-SRyA y se integra con fenómenos y elementos materiales e inmateriales que conforman un paisaje patrimonial. Gran parte de ellos puede encontrarse en redes en las que investigadores ciudadanos, cronistas y deportistas, entre otros, promueven excursiones hacia los restos de sitios, así como videos que muestran recorridos físicos. Además de esto, existen crónicas de charlas con campesinos y pastores, y en todas se exalta la importancia de la comunidad dentro de este paisaje. El recorrido que presentamos en este capítulo debe tomar en cuenta que:

- La investigación documental de fuentes primarias es de sistematización reciente en la Sección México. El caso más estudiado es el de la Sección Atlixco, debido a la importante investigación hecha por varios autores sobre la Fábrica de Hilados, Tejidos y Estampados de Metepec y su vinculación con la Compañía del FC-SRyA, así que son menos conocidas las inspecciones de Ferrocarriles Nacionales de México (fnm), cuyos reportes eran entregados a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (scop), los cuales dan cuenta de la Sección México, sin dejar de lado las menciones al Ferrocarril Forestal dentro de la vida activa de esta empresa.

- El recorrido y los sitios que incluye se encuentran en terrenos de difícil acceso, ya que se ubican en zonas urbanizadas en las que el terraplén del tendido de vía ha sido ocupado con construcciones y algunos de sus tramos se han convertido en caminos ejidales, calles y carreteras. Además, algunos sitios son de difícil acceso porque se ubican en la baja y alta serranía de las faldas del volcán Popocatépetl.

La velocidad de envejecimiento y de deterioro por intemperismo es alta por las condiciones orgánicas de los durmientes, así como por la humedad relativa y la consecuente corrosión del metal por los cambios bruscos de temperatura. El factor antrópico de deterioro también se intensifica por el abandono y el tamaño de los tramos de vía que son fácilmente sujetos al robo y vandalismo, y a esto se suma el deterioro ocasionado por el impacto de temblores y terremotos que afectaron de manera sustantiva algunos de los sitios que pertenecen al ferrocarril.

Todo esto representa un panorama con porcentajes altos de olvido y desaparición de un tramo que no había sido acreditado como parte del recorrido de este ferrocarril, pero del cual es posible hacer un seguimiento puntual sobre el antiguo trazo del tendido de vía, acompañado de crónicas y anécdotas de gran importancia para los miembros de la comunidad de Ecatzingo.

Los esfuerzos conjuntos de investigación y resignificación de parte de la comunidad vinculada a las actividades de nuestra investigación permitieron que realizáramos transectos de manera conjunta sobre la ruta y que nos diéramos cuenta de una de estas experiencias a partir del recorrido del grupo ciudadano de Ecatzingo llamado “Puentes Porfirianos”.

La experiencia del paisaje patrimonial de una ruta cultural ferroviaria, la memoria ferroviaria desde Amecameca hacia Ecatzingo

Una de las actividades planteadas como parte del proyecto de investigación contempló el acercamiento a los terrenos de investigación desde la socialización de la propuesta de un paisaje patrimonial en formato de transmisión híbrido, a partir del cual identificamos el interés de parte de ciudadanos, grupos organizados y ayuntamientos, y así fue cómo se dio el primer encuentro con el profesor José Luis Reyes y con un nutrido grupo que después se convertiría en la Asociación Civil Puentes Porfirianos.

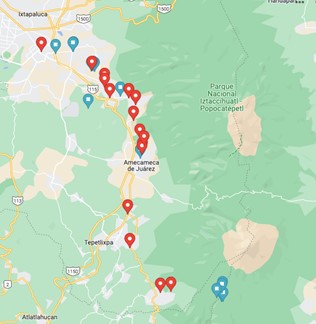

En el siguiente mapa se muestra el recorrido referenciado y la ubicación de algunos de los elementos que configuran este paisaje patrimonial. Debe aclararse que esta ruta no constituye la totalidad del paisaje que custodian. De manera contraria, presentamos el tramo de la ruta que presenta más complicaciones para su resguardo y puesta en valor.

Iniciamos el recorrido en Tlalmanalco, acompañados por el profesor José Luis Reyes, el arquitecto Óscar Sánchez y miembros de la comunidad de Ecatzingo, en la que se integraron familias, profesores y deportistas de la comunidad, que fundamentan gran parte de su sentido identitario.

El recorrido inició en Tlalmanalco, un punto desaparecido dentro de los restos de la infraestructura ferroviaria, pero rememorado por la memoria colectiva como el inicio de un recorrido que lleva hacia un lugar simbólico del cual provienen y representa su legado histórico. Asimismo, debe anotarse que nuestros guías tienen reconocimiento del paso del tendido de vía y su intersección con el Ferrocarril Interoceánico el cual puede ubicarse sobre la plancha de nuevas avenidas y la construcción de un gran centro comercial.

A partir de este punto observamos que la memoria colectiva resguarda de manera clara la ruta del terraplén del tendido de vía, el cual aparece en las crónicas sobre eventos históricos cargados de detalles, que ubican materiales, tales como como puertas, bardas y restos de talleres e instalaciones del ferrocarril en su paso por Chalco.

El recorrido tiene en cuenta el vasto tejido que incluye haciendas y empresas, así como otros sitios. Destaca la hacienda de la compañía, la Fábrica de Hilados y Tejidos Miraflores, lugares sobre los que se comenta, desde la historia oral, la crónica del FC-SRyA, en cuanto a la compra de sus terrenos y el derecho de vía por el que accedían por decreto a hacer uso de todos los elementos del espacio que pudieran utilizar, como materias primas. Esto es importante en cuanto a los detalles de los materiales que son únicos en esta zona, como, por ejemplo, el uso de balasto distinto al que se utiliza normalmente hecho a base de piedras que corresponden a las obtenidas en los terrenos que pertenecían al FC-SRyA y que tienen la característica de tener un color rosa, a diferencia del original, que es color gris.

El contexto social de la memoria hace referencia a la lectura ciudadana del territorio y reconoce, en el trazado de las calles, el paso del antiguo tendido de vía, lo cual explica lo angosto de algunas avenidas y la curvatura que respetaba el lineamiento del paso de vía, que tras su desaparición se desdibuja ante la pérdida de su infraestructura.

En nuestro camino observamos que la trayectoria del tren transita por zonas urbanas hacia zonas rurales, en las que ahora hay calles y avenidas que provienen de caminos rurales y pasos ejidales en los que la memoria de los informantes aclara que a los antiguos caminos de diligencias y a los caminos reales les siguió la construcción de terraplenes para el paso del Ferrocarril.

El planteamiento de paisaje patrimonial reconocido por los miembros de Puentes Porfirianos incluye en el recorrido el reconocimiento de los ríos que alimentaban la zona y a las diferentes haciendas que daban servicio a las grandes industrias, como el río Tlalmanalco. También se reconocen los puentes de origen colonial, que después fueron usados en la vida industrial a través del ferrocarril, que era parte fundamental en el tejido de infraestructura para el abastecimiento de materias primas y venta de productos.

El tendido de vía sostenía puntos de distribución en los nodos productivos importantes de la zona, uno de los cuales era la hacienda de la compañía, propiedad de la Iglesia, que después sería comprada y explotada por Íñigo Noriega. Hacia el frente, el profesor José Luis distingue dos tipos de tabiques, los de origen colonial y los de origen industrial, también se ubican huellas de balazos, producto de ataques armados durante la Revolución mexicana.

Hay un proceso de observación profundo sobre los restos materiales y ello permite posicionar a los miembros de Puentes Porfirianos en un lugar histórico del que logran apropiarse. Un ejemplo es la hacienda del Moral, en la que se atestigua el sutil paso de la vida hacendaria a la vida industrial. Lo que coloquialmente podría denominarse una ruina, es un banco de información para el grupo, y un ejemplo claro de esto es el comentario que realizan sobre dos tipos de tabiques que componen los muros. El profesor José Luis explica que encontraron algunos que se distinguen en los muros como más antiguos y existen otros que tienen una marca que indica que se produjeron de manera industrial, ya que se observa el dato de manufactura de la compañía que manejaba el consorcio de Íñigo Noriega en sus fábricas dentro de San Rafael.

Fragmentos de historia y lucha por el recuerdo

A lo largo del recorrido surgen relatos sobre vivencias personales, que son de gran importancia y permiten entender el lugar determinante del paisaje patrimonial en el mundo contemporáneo. Por ejemplo, don Aurelio Valencia comenta que fue trabajador ferroviario desde su niñez; que sirvió en el ferrocarril de Ozumba, y por lo mismo conoce de manera profunda la vida ferroviaria, y con esa destreza laboral de vida reconoce los terraplenes, los muros naturales transformados por su paso.

Tiene claro el movimiento obrero ferroviario que se vivió en los últimos años del FC-SRyA y hoy trabaja por el rescate de la cultura Chalca y Xochimilca que brindó la mano de obra a las cuadrillas de tendido de vía del FC-SRyA y en los campamentos de los aserraderos de la Compañía Papelera de San Rafael que sirvieron en Ecatzingo, La Laja y en el propio Ozumba. Su lucha y su presencia en el recorrido obedecen a la búsqueda de la resignificación de los caminos dejados por los terraplenes del ferrocarril y al papel de Chalca y Xochimilca en la vida ferrocarrilera de la zona.

Es importante destacar que las haciendas se asentaban junto al caudal de los ríos que proveían el vital líquido para las actividades productivas y de sobrevivencia en este tramo. Hoy día, todos se encuentran contaminados.

Ingresando a zonas con mayor urbanización dentro del mismo San Rafael encontramos una de las estaciones icónicas de la ruta, la estación Esperanza, y resulta interesante realizar un breve análisis sobre este lugar de la memoria. Si bien dentro del ejercicio ciudadano este bien es de pertenencia colectiva, el sitio se encuentra habitado por particulares en una situación jurídica poco clara. Este vacío ha provocado su abandono y deterioro progresivo.

En términos generales este es el complejo estado en e que se encuentra gran parte de este tramo de la ruta, que dista mucho de los bienes que se encuentran en resguardo en la comunidad de Ecatzingo, que ya lograron ser registrados ante Sitios y Monumentos. Se trata de una situación contradictoria, porque dentro de la memoria colectiva de diferentes aldeas culturales estos sitios son considerados verdaderos lugares de la memoria, pse a lo cual es incierto el libre acceso a ellos, el cuidado que requieren y el futuro de estos importantes sitios.

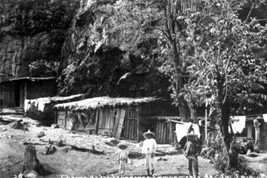

Algunos kilómetros más adelante, siguiendo la ruta, el estado de conservación de los siguientes tramos es bueno debido a que se protegieron ante la vista con un largo campo de enredaderas. Esto puede observarse en cantera Púlpito del Diablo, un lugar muy interesante por las leyendas que conserva.

Una de las leyendas cuenta que en el punto alto de la montaña que enmarca la cantera, quienes pasaban en el tren, sobre todo por las tardes y las noches, podía observar a un demonio sentado sobre las rocas, que observaba directamente a los pasajeros.[12]

A partir de estos tramos de la ruta el tendido de vía ha sobrevivido en gran parte del recorrido, pero aún es necesario documentar la gran importancia simbólica del lugar para la memoria dentro de los marcos sociales del recuerdo.

Uno de los últimos sitios antes de llegar a la estación de Ecatzingo es el puente de San Antonio Tlaltecuahuacan, el cual ha experimentado intervenciones posteriores de cemento sobre la construcción original y el tajo que protege ya no cuenta con afluente de agua, lo que lo convirtió en una barranca de basura.

El recorrido llega hasta Ecatzingo de Hidalgo, en la denominada estación de Ecatzingo, que es un punto reconocido, estimado y referenciado por toda la comunidad, aunque es el único punto de los sitios de la comunidad que actualmente es propiedad privada y se utiliza como parte de un corral para resguardo de animales.

Conclusiones. La ciencia al servicio de la comunidad para la puesta en valor de un paisaje patrimonial

El camino para lograr la resignificación de un paisaje patrimonial de una ruta cultural ferroviaria como la que se explicó en estas líneas tiene distintas aristas. Muchas las comunidades se sienten apegadas a esta ruta y el camino que han recorrido para su reconocimiento ha sido largo. Los siguientes puntos que vinculan al tramo de Amecameca con Ecatzingo demuestran que las condiciones de conservación material, territorial y comunitario se dan de manera distinta a lo largo de la unidad del paisaje en estudio.

Sin duda alguna, la búsqueda realizada por la comunidad de Ecatzingo de Hidalgo para conservar los puentes, túneles, bóvedas, objetos, leyendas y crónicas es un ejemplo de éxito, a pesar de los múltiples conflictos que han tenido que enfrentar, en este sentido. La vinculación de una propuesta de investigación al servicio de la comunidad encuentra eco de ida y vuelta, el apoyo que soporta el servicio de una propuesta teórico-metodológica clara logra que el concepto de paisaje patrimonial sea asumido por la comunidad, en este caso, a través de la o Asociación Civil Puentes Porfirianos, se logró la creación del Parque Ecoturístico de Tlanamacoyan y el registro de los sitios ante Sitios y Monumentos. Puentes Porfirianos también incidió, mediante faenas comunitarias, en la limpieza de los terraplenes y restos de los tendidos de vía, así como en la limpieza de los manantiales de agua cercanos a la ruta, y en la organización de carreras, trails, rutas ciclistas a lo largo de las bóvedas que se han denominado Puentes Porfirianos.

Fuentes consultadas

Archivos

Archivo General de la Nación (AGN) Gobierno de México

Archivo Histórico del Museo Industrial de Metepec (AHMIM) DIHMO–BUAP

Centro de Documentación e Investigaciones Ferroviarias (CEDIF) – Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero (CNPPCF) – Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM)– Secretaría de Cultura (SC).

Mapoteca Manuel Orozco y Berra - Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera – Gobierno de México.

Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) – Secretaría de Cultura (SC) – Gobierno de México.

Internet Archive (archive.org) – Alexa Internet – Biblioteca del Congreso.

Bibliografía

Adorno, T. W., Epistemología y ciencias sociales. Madrid: Trotta, 1975. (Frónesis Cátedra)

Castellanos, M., Tan lejos y tan cerca los asaltos de fuerzas revolucionarias a la fábrica textil de Metepec, vol. 1. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 2009.

Celaya Vargas, L. y M. T. Ventura Rodríguez, M. “El Ferrocarril San Rafael y Atlixco. Paisaje patrimonial ferroviario y su resignificación ciudadana”, Topofilia, núm. 26, 2023, pp. 181–211, en: https://topofilia.buap.mx/index.php/topofilia/article/view/359

CNPPCF-MNFM, Gobierno de México. Patrimonio ferroviario, 2023, en: https://www.gob.mx/cultura/acciones-y-programas/centro-nacional-para-la-preservacion-del-patrimonio-cultural-ferrocarrilero

Ferreira, P., “El paisaje ferroviario. Miradas geoexperimentales”, en Universidad de Murcia (ed.), iii Jornadas de patrimonio industrial activo, 2014, pp. 74-83, en: https://www.researchgate.net/publication/267064200_El_paisaje_ferroviario_Miradas_geoexperimentales_The_railway_landscape_Geoperceptions_looks

Guido, G., “Razón instrumental, dominación de la naturaleza y modernidad: la teoría crítica de Max Horkheimer y Theodor Adorno”, Theomai, vol. 9, núm. 13, 2004, en: https://doi.org/1666-2830

Hoferer, H., H. Schneider, M. E, Del Río y J. R. Gómez, “El antiguo Ferrocarril de San Rafael y Atlixco S. A. Historia y restos materiales en el estado de Puebla”, en: EUMED-UACH-CMCPI (eds.), El patrimonio de la industria mexicana y la arqueología industrial, vol. 1, 2018, pp. 179–198, en: https://www.eumed.net/libros/1816/1816.pdf

UNESCO. Manual metodológico, 2014 en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232374_spa

Notas

[1] G. Guido, “Razón instrumental, dominación de la naturaleza y modernidad: la teoría crítica de Max Horkheimer y Theodor Adorno”, Theomai, vol. 9, núm. 13, 2004.

[2] T. W. Adorno, T. W., Epistemología y ciencias sociales.

[3] unesco, Manual metodológico, 2014, en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232374_spa

[4] CNPPCF-MNFM, Gobierno de México. Patrimonio ferroviario, 2023, en: https://www.gob.mx/cultura/acciones-y-programas/centro-nacional-para-la-preservacion-del-patrimonio-cultural-ferrocarrilero

[5] P. Ferreira, “El paisaje ferroviario. Miradas geoexperimentales”, en Universidad de Murcia (ed.), iii Jornadas de patrimonio industrial activo, pp. 74-83.

[6] M. Castellanos, M., Tan lejos y tan cerca los asaltos de fuerzas revolucionarias a la fábrica textil de Metepec.

[7] Entre otros: L. Celaya Vargas y M. T. Ventura Rodríguez, “El Ferrocarril San Rafael y Atlixco. Paisaje patrimonial ferroviario y su resignificación ciudadana”, Topofilia, núm. 26, 2023, pp. 181–211; Mariano Castellanos Arenas, Tan lejos y tan cerca: los asaltos de las fuerzas revolucionarias a la fábrica textil de Metepec (1911-1917).

[8] Hoferer Stephan, H. Schneider, M. E, Del Río y J. R. Gómez,“El antiguo Ferrocarril de San Rafael y Atlixco S. A. Historia y restos materiales en el estado de Puebla”, en: eumed-uach-cmcpi (eds.), El patrimonio de la industria mexicana y la arqueología industrial, vol. 1, 2019, pp. 179–198.

[9] AGN, El comisario inspector Luis Viñals da cuenta de la visita de inspección administrativa al Ferrocarril de San Rafael y Atlixco. Grupo documental 180, scop, Archivos de Ferrocarriles hasta 1920, ff. 12-17.

[10] AGN, Ferrocarril de (San Rafael y Atlixco) Xico y San Rafael. Informes técnicos correspondientes a los años de 1900 a 1926 de este Ferrocarril y de los de Xico y San Rafael y Chalco a Río Frío. Grupo documental 180, scop, Archivos de Ferrocarriles hasta 1920. scop, salón 4, caja 1, estante 9, expediente 1, anaquel 2, legajo 1, forma 5, archivo 11.

[11]G. Best, Mexican Narrow, p. 187.

[12] J. L. Reyes, comunicación personal, febrero 2023.