Presentación

Diana Hernández Suárez*

Esté número tiene la finalidad de conjuntar la visión multidisciplinaria de un grupo de estudiosos dedicados al análisis de la cultura tecnológica construida en torno al ferrocarril. Si bien no se trata de un número conformado completamente por perfiles femeninos, sí se busca darle prelación a la perspectiva de género, a la visibilización de las mujeres en entornos ferroviarios y sus respectivas representaciones culturales, políticas y sociales. Las nuevas formas de sociabilidad que implicó el ferrocarril trajeron consigo una serie de transformaciones sobre la vida de todas las personas. Las mujeres, en tanto grupos sociales, al igual que los niños, han sido obviadas de la historia social de los ferrocarriles en la medida en que la misma proyección histórica se ha dado a partir del estudio de la economía general, la expansión de redes y de la infraestructura. Poca atención se había prestado, pues, a cada uno de los sectores que se vieron afectados más allá de la abstracción estadística. En este aspecto, precisamente, radica la importancia del número 48 de Mirada ferroviaria, pues enfatiza el lugar de las mujeres en diferentes ámbitos, no sólo como acompañantes de los ferrocarrileros, no sólo como secretarias, maquinistas, trabajadoras, historiadoras, sino también como estudiosas.

La revista abre con el panorama general, a manera de estado de la cuestión, elaborado por Luisina Agostini, para la sección Estaciones, que desde la perspectiva de género y comparatística entre diversos ambientes nacionales, analiza los procedimientos y argumentos que permitieron fundamentar la igualdad laboral entre todos los integrantes de la compleja red ferrocarrilera del siglo XX según se presenta en este número. Se trata de una revisión somera que da clara cuenta de la importancia de la discusión feminista en ambientes ferrocarrileros desde comienzos del siglo pasado. En esta misma vía, Kate Reed presenta un pormenorizado estudio sobre el espacio laboral que ocuparon las mujeres en el contexto de la cultura ferroviaria, y ofrece el análisis de casos para poder entender la complejidad de la época a partir de la microhistoria de las obreras.

A manera de cruce de caminos, Solange Godoy, presenta un interesante trabajo sobre la representación de las mujeres guadabarreras del ferrocarril, cuyas figuras son también un anclaje de la memoria colectiva y laboral de los ferrocarriles en la historia de Argentina y España. Amaya Pavez Lizárraga, analiza, cómo las mujeres en la historia de los ferrocarriles, ha quedado silenciada del gran relato histórico, conformando así un grupo subalterno no sólo en el marco del desarrollo de los derechos laborales y cívicos, sino particularmente de los estudios históricos. Por esta razón es de celebrar que en el siglo XX hubiera rupturas con el discurso patriarcal por medio de publicaciones periódicas como Ferronales, tal como lo estudia Karen Elizabeth Flores Bonilla. La apuesta feminista de esta publicación es fundamental para comprender cómo la lucha por los derechos de los trabajadores acompañó la lucha por los derechos de igualdad social de las mujeres.

Por su parte, Isabel Bonilla hace una presentación en la sección Tierra Ferroviaria de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril (RIMFE). A manera de proyecto manifiesto, Bonilla explica la importancia de la conformación de la RIMFE, espacio necesario para dar otra perspectiva y proyección a los estudios del ferrocarril. En el marco de esta propuesta, puede ser leído el trabajo de Patricio Juárez Lucas y Román Moreno Soto, sobre el archivo documental que el CEDIF resguarda para la reescritura de la historia ferroviaria desde la perspectiva de género.

Aide Flores Ortiz, en la sección Cruce de caminos presenta un panorama social y público de los trabajadores del FNM en relación con las “Enchiladoras”. Su trabajo resulta muy relevante en la medida en que recupera una historia testimonial que corría el riesgo de ser olvidada. Tal riesgo sucede de forma similar con los imaginarios del paisaje patrimonial de la cultura ferroviaria, por tal razón el trabajo presentado por Lizbeth Celaya Vargas, María Teresa Ventura Rodríguez y Carlos Montero Pantoja resulta fundamental para plantear nuevas perspectivas multidisciplinarias de recuperar, entender y escribir la historia y comprender, así, los imaginarios y cosmovisiones sociales.

En la sección Vida ferrocarrilera, se presenta una serie de entrevistas sobre el trabajo de mujeres en distintos entornos ferroviarios. Dos de ellas se enfocan en su participación como estudiosas y gestoras del patrimonio ferrocarrilero en América Latina: la primera, realizada por Luisina Agostini a la doctora Gabriela Zegarra, gestora del patrimonio ferroviario en Perú; la segunda, realizada por Yazmin Yolanda Sandoval García, a la doctora Luz Carregha Lamadrid, importante estudiosa de la cultura ferroviaria en México. A estas se suma la entrevista de Patricio Juárez Lucas a Lucina Rangel Vargas, jefa del Departamento de Monumentos Históricos del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, quien reflexiona sobre los retos institucionales en la preservación del legado ferroviario. Completan esta sección los testimonios de vida y trabajo de la ex ferrocarrilera María del Carmen Caballero Escobar, también entrevistada por Juárez Lucas, y de Migdalia González Ruiz, cuyo relato, recogido por Robert Alegre, da cuenta de las experiencias femeninas en el ámbito ferroviario desde una perspectiva personal y laboral.

En otra tónica, en la sección Silbatos y palabras el trabajo de Raquel Velasco, presenta un puntual estudio sobre la historia de la vida cotidiana en México en entornos ferroviarios; es relevante destacar que Velasco realiza este análisis en búsqueda de comprender las ideas intelectuales de la época a partir de la aspiración decimonónica de la ‘modernidad’, cuyo sentido y entusiasmo se materializaba en la cultura industrial y, particularmente, ferrocarrilera. Dado que en la época la estetización de la máquina no era usual, la autora estudia los fenómenos estéticos que responden a la industrialización en una sintonía modernizante: todo aquel artefacto de cultura representado en teatros.

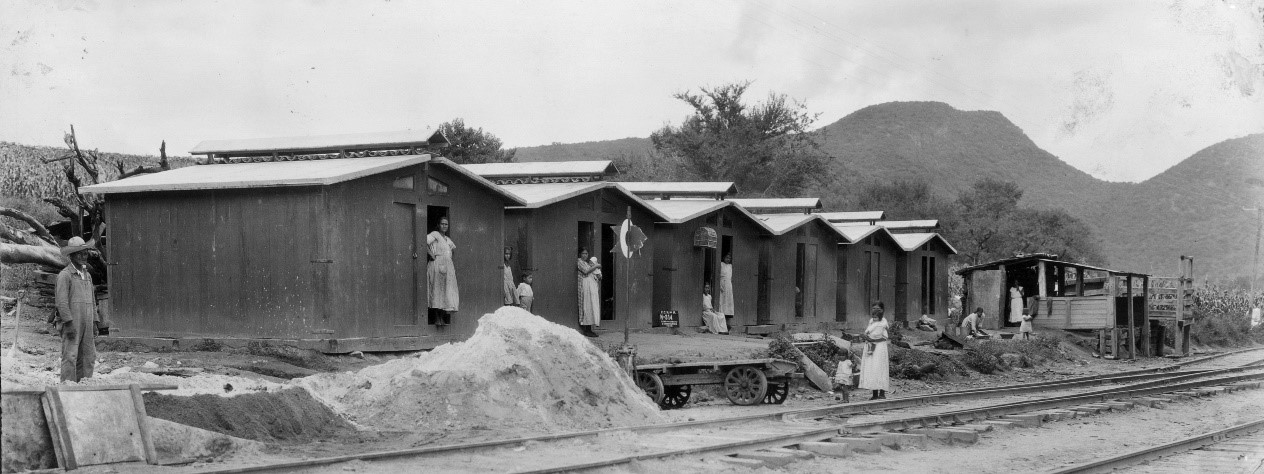

Finalmente, pero no por ello menos importante, en la sección Archivos documentales y bienes, como es costumbre, las y los integrantes del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero a través del Centro de Documentación e Investigaciones Ferroviarias y el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, exponen una cuidadosa selección de impresos, documentos, fotografías, planos y bienes muebles históricos del vasto patrimonio cultural ferrocarrilero.

Esperamos que los artículos que conforman este número sean del agrado de todas y todos aquellos que de manera habitual (o por vez primera) recorren las páginas de Mirada ferroviaria; sobre todo, que cada uno de los ensayos que conforman este número se conviertan en el vehículo para formular nuevas preguntas y desarrollar futuras investigaciones.

Casetas para sección en la estación Andocutín, Michoacán, México. 1926. Fondo FNM, Sección Comisión de Avalúo e inventarios. Secretaría de Cultura, CNPPCF, CEDIF.