“La comida debe llegar al lugar de trabajo”: los tlacualeros en el Ferrocarril Mexicano en la primera mitad del siglo XX

“Food must arrive at the workplace”: the tlacualeros on the Mexican Railroad in the first half of the 20th century

Covadonga Vélez Rocha*

Resumen

El tlacualero era quien llevaba la comida, ya fuera en canasta o en bolsa, al lugar donde los trabajadores se encontraban laborando. Esta actividad fue realizada no sólo por hombres, sino también por mujeres y niños, pero al trasladarse al ámbito ferroviario la desempeñaron específicamente hombres, que llevaban los alimentos a los trabajadores de vía. El propósito de este artículo es mostrar la labor desempeñada por este tipo de trabajador dentro una compañía ferroviaria, en específico, la del Ferrocarril Mexicano, así como la importancia que tuvo su labor cotidiana para un gran número de trabajadores.

Palabras clave: alimentación, ferrocarril, trabajadores de vía, tlacualero.

Abstract

The work carried out by a “tlacualero” was to take food, either in a basket or in a bag, to the place where the personnel was working. This activity was carried out not only by men, but also by women and children, and it moved from the communities to the country's railway sector, where it was carried out specifically by men, who brought food to the railway workers. In that sense, the purpose of this article is to show the work carried out by this worker within a railway company, specifically, the Mexican Railway, as well as the importance that his daily work had for many workers.

Keywords: food, railway, railway workers, tlacualero.

Introducción

Desde hace algún tiempo me he enfocado en estudiar, dentro de la línea de investigación sobre el ferrocarril como espacio culinario, las formas en que los trabajadores del riel comían durante sus horas laborables, sobre todo en las ramas de vía y transportes. Considero importante comenzar con los trabajadores de vía, debido a que, en un artículo de reciente publicación sobre las canasteras de la población de Boca del Monte,[1] en el estado de Puebla, se hace un acercamiento a la manera en cómo llegaban los alimentos a los peones de vía en algún punto de la línea México-Veracruz, lo cual evidenció la importancia de incursionar en esta vertiente y profundizar más en este tema.

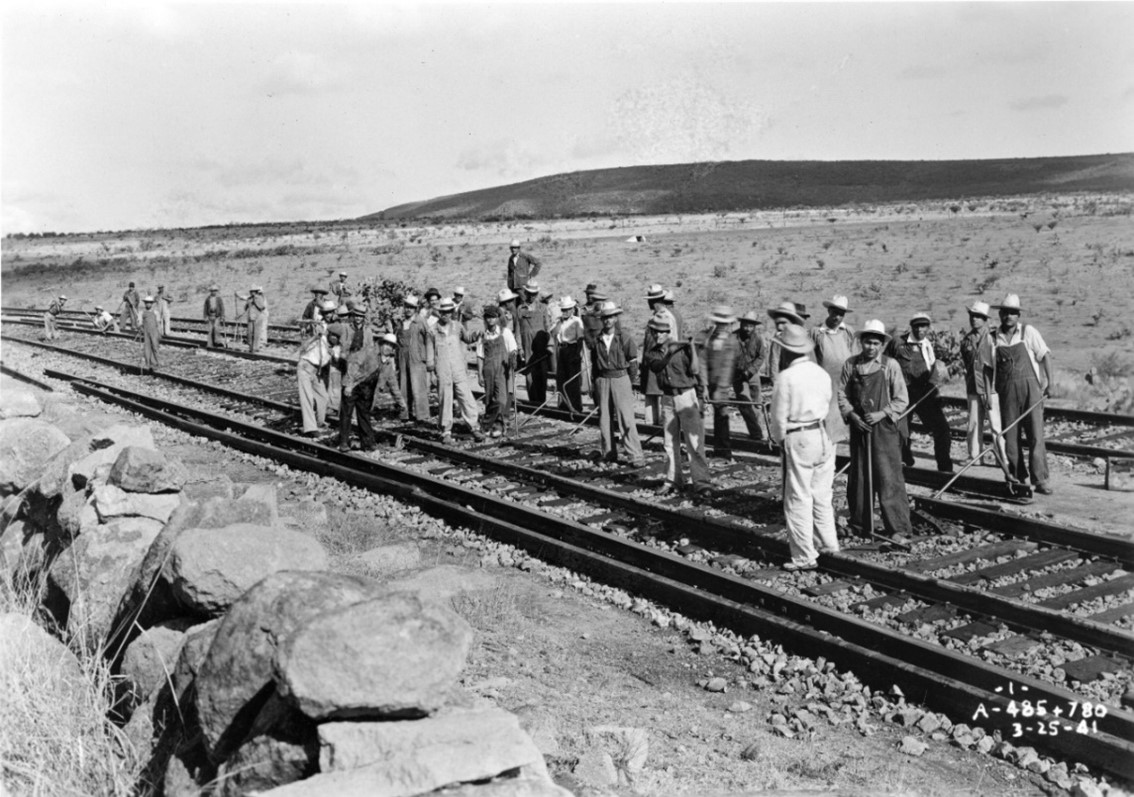

Cabe señalar que los trabajadores de vía eran los que daban mantenimiento a rieles y durmientes a lo largo de la ruta ferroviaria, y eso implicó su movilidad constante. No tenían un lugar fijo para desempeñar sus actividades. Se desplazaban en cuadrillas a lo largo de los territorios comprendidos en la División a la que estaban adscritos, e iban atendiendo las necesidades de mantenimiento de manera inmediata para que el paso del tren no se viera interrumpido porque esto derivaría en la suspensión del servicio de carga y pasajeros, funciones principales del transporte ferroviario. Ante esta situación, el trabajo en la vía era permanente, pero en algún momento de la jornada laboral, estos trabajadores suspendían sus actividades para tomar sus alimentos, lo cual requería de cierta logística, tanto para el traslado de la comida como para calentarla. En el primer caso, dos formas fueron las utilizadas para que llegara la comida a estos trabajadores; la primera era que los propios empleados llevaran su alimento hasta el sitio donde se ubicaba la cuadrilla y la segunda es que otra persona llevara las canastas con comida que enviaba la familia. A dicha persona se le denominó tlacualero,[2] palabra de origen náhuatl, que se utilizaba aún entrado el siglo XX. La hora del almuerzo tenía otra dinámica ya que había que calentar la comida. En ese momento reunían las canastas o bolsas de toda la cuadrilla de trabajadores y se designaba a alguno para que hiciera esa labor.

En este artículo sólo me centraré en la parte del traslado de los alimentos a las cuadrillas de vía, haciendo énfasis en el ya mencionado tlacualero, por ser él quien recolectaba y llevaba las canastas al lugar de trabajo. Para cumplir con este objetivo, inicialmente revisé una serie de materiales bibliográficos que aportaran más información sobre los tlacualeros, independientemente del espacio donde estuvieran asignados, para poder comprender el significado del término, así como para conocer los entornos en los que realizaba su labor.

Al mismo tiempo, llevé a cabo la búsqueda de imágenes para mostrar al personaje y sólo logré localizar un par de fotografías, una de un hombre y otra de mujeres realizando la labor de tlacualeras. Además, revisé fuentes documentales en los acervos del Archivo Histórico del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias (CEDIF). En primera instancia, algunas nóminas de la empresa del Ferrocarril Mexicano que van de 1920 a 1958, retomando sólo algunos años y meses específicos como una especie de muestreo, para saber si en esos documentos estaba consignada esta labor, y el resultado fue una larga lista de ellos. Cabe señalar que el personaje también apareció en un Convenio entre esta compañía y la Sociedad Ferrocarrilera del Departamento de Vía, así como en el Convenio celebrado entre la empresa Ferrocarriles Nacionales de México y Anexos y la misma Sociedad Ferrocarrilera, ambos del año 1923. Estos hallazgos permitieron comprender que el tlacualero formaba parte de la plantilla de trabajadores de ambas compañías, que era asignado a los Departamentos de Vía, y Puentes y Edificios.

La información que arrojaron las fuentes permitió conocer las definiciones que existen sobre el término tlacualero y los diferentes ámbitos en los que realizó su trabajo. Algunos autores se han remitido al término desde su esencia, como palabra que proviene de la lengua náhuatl y cuyo origen es tlacualli, que significa comida o alimento, por lo que tlacualero hace referencia a quien trae la comida.[3] De acuerdo con el Diccionario de aztequismos se trata de una palabra híbrida, compuesta por tlacualli, comida, y la desinencia castellana ero, era, que denota oficio u ocupación, por lo que el término define al peón que lleva al campo la comida para los trabajadores, y algo muy importante es que incluye también a las mujeres como tlacualeras, porque eran ellas eran quienes le llevaban la comida a sus familiares que estaban trabajando en el campo.[4] En otro trabajo realizado sobre vocabulario ferroviario, la autora Karen Flores también hace mención de la raíz náhuatl del vocablo, pero ella además menciona que la palabra tlacualero se encuentra documentada desde la primera década del siglo XX, sólo en la región centro de México, y agrega que se introduce en los textos generales sobre los ferrocarriles hacia finales de la década de 1920-1929 para definir al empleado encargado de transportar y distribuir los alimentos entre los peones.[5] Finalmente, Adriana Guerrero, quien también ha definido la figura del tlacualero, dice que su actividad era la de llevar la comida a los trabajadores al campo, pero incluye además otros ámbitos, como la hacienda y la fábrica.[6]

Los escenarios de trabajo del tlacualero

Para este estudio es importante tomar en cuenta los escenarios en los que el tlacualero realizó su actividad principal, que era llevar la comida al lugar donde los trabajadores desempañaban sus funciones. A continuación, se hará referencia a algunos de los escenarios en los que se documentó la presencia de los servicios del tlacualero en unidades de producción o servicios.

Uno de estos escenarios fue la hacienda mexicana desde el siglo XIX, donde las cuadrillas de trabajadores, algunos de ellos denominados tlaquehuales,[7] estaban conformadas por 24 hombres, que eran dirigidos por un capitán[8] y se acompañaban de un tlacualero proveniente de la propia comunidad de donde eran originarios, que era quien se encargaba de traer la comida.[9] En este caso no se encontró información sobre cuál era el pago que el tlacualero recibía por este servicio, lo que nos lleva a pensar que es probable que no recibiera una remuneración y que su actividad formaba parte de un servicio comunitario. En ese sentido, es importante señalar, que ya entrado el siglo XX, durante el periodo revolucionario, específicamente en 1914, el gobernador del estado de Tlaxcala, Máximo Rojas, decretó la jornada laboral de ocho horas con un pago de ochenta centavos por jornal, pero a los arrieros, ganaderos, plataformeros y tlacualeros de las haciendas se les debió ajustar la remueración de manera proporcional por un sueldo mensual.[10] En 1905 los jornales variaban entre 23 y 43 centavos diarios.[11] Para el caso de las haciendas azucareras no se encontró información al respecto, pero es seguro que estuvieron presentes, sobre todo en el campo, en los cortes de la caña durante el periodo de zafra, ya que se localizó una imagen en la que se observa a mujeres sentadas con sus canastas en una plataforma pequeña, montada sobre rieles, que al parecer se dirige al plantío de cañas, y a la cual le pusieron por título “Tlacualeras”. En la actualidad, en el sector azucarero, el Contrato ley de las industrias azucarera, alcoholera y similares de la República mexicana, con vigencia del 2018 al 2020, incluyó en su tabulador de salarios con vigencia sólo hasta el 2019, en el ramo de “Trabajos en general” a los tlacualeros, loncheros y bastimenteros con tres diferentes tarifas, dependiendo del número de toneladas por ingenio, por lo que el salario variaba de 90.68 a 114.70 pesos diarios,[12] y en el último contrato, con vigencia a octubre de 2022, las tarifas salariales oscilaron entre los 101.23 y los 127.78 por jornada.[13]

Para el caso de la construcción de caminos en nuestro país, desde el siglo XIX se empleó mano de obra indígena, a la que se le proporcionaba como alimento básico la tortilla. Con el paso de los años esta práctica fue cambiando gracias a la prestación social de las propias comunidades, que mandaban a los tlacualeros a llevar el alimento de los trabajadores hasta su lugar de trabajo.[14] En el caso de la minería, los tlacualeros se empleaban para realizar la misma práctica. Tal fue el caso de Francisco Noble Díaz, quien nació en 1858 y a muy corta edad comenzó su labor como tlacualero en las minas del pueblo de Mineral del Monte en el estado de Hidalgo.[15]

También fue necesario un tlacualero para llevar víveres a quienes ascendían al volcán Popocatépetl. Uno de los viajeros que en 1880 hizo el recorrido al volcán fue el fotógrafo francés Desiré de Charnay, quien en sus memorias de viajes por México y América Central señaló la presencia de un tlacualero, que les llevaba las provisiones dos veces al día desde Amecameca, por lo que andaba 15 leguas en camino de montaña, y siempre fue puntual.[16] Vale recordar también que durante la Revolución mexicana un niño tlacualero de Milpa Alta, en la Ciudad de México, participó en el movimiento zapatista llevando comida e información a las tropas.[17]

En algunas comunidades donde las labores del campo quedaban suficientemente alejadas para que las mujeres y los niños pudieran llegar con los alimentos, se contrataba a un tlacualero para que hiciera el viaje hasta el lugar donde se encontraba la milpa, y entre todos pagaban el servicio.[18] Es importante señalar que el trabajo que desempeñaba un tlacualero también podía ser realizado por mujeres y niños, y era común su desempeño en esta labor. Ejemplo de ello se dio durante los trabajos de construcción de la presa de Necaxa, iniciados en junio de 1903, en donde la Mexican Ligth and Power Company contrató a alrededor de cinco mil peones de la zona, en su gran mayoría indígenas, que fueron organizados para la obra en cuadrillas que realizaban diferentes tareas y con horarios amplios de trabajo, por lo que las esposas y los hijos de estos trabajadores fueron quienes llevaron los alimentos y el agua en cántaros hasta el lugar donde se encontraban estos trabajadores. De esta manera es que se integró un elemento cultural del entorno de las relaciones sociales de la propia comunidad al ámbito industrial.[19]

Es conveniente detenernos un momento para explicar cuál es el elemento cultural al que se hace mención. Digo cultural en el entendido de que la cultura, como una dimensión de la vida social, se particulariza en ámbitos bien delimitados de creencias, valores y prácticas.[20] En las comunidades indígenas, el interés comunitario es arraigado y predomina sobre el individual, de tal manera que se incluye hasta en la organización del trabajo. Las faenas o “fainas” se llevan a cabo para resolver problemas que afectan a la propia comunidad y hacen referencia al concepto tequitl,[21] palabra náhuatl que tiene un significado más ligado a una tarea o encomienda[22] o, como se denomina en castellano, “tequio”, que es el trabajo comunitario sin remuneración, y que aún en algunas comunidades suele estar presente. El tequio se realiza en diferentes aspectos, incluso en los rituales.[23]

La labor de las tlacualeras y los tlacualeros formaba parte del trabajo comunitario, pero conforme se fueron incorporando al trabajo remunerado, como sucedió en el caso de las haciendas, la construcción de caminos o en los propios ferrocarriles, fue adquiriendo un sentido diferente. Dejó de ser una labor comunitaria para convertirse en una labor retribuida con un ritmo y un horario de trabajo[24] apegado a las actividades propias del sector al que estuvieran adheridos.

Es importante mencionar que la incorporación del tlacualero a los sectores productivos o de servicio no trajo consigo el ingreso de las mujeres como tlacualeras en las labores remuneradas, al menos esto no sucedió en el ámbito ferroviario. Ya se anotó antes que la distancia era un factor determinante para que una mujer o un niño pudiera realizar el trabajo de llevar la comida a mayor distancia del lugar de trabajo de los peones, por lo mismo lo mejor era que el tlacualero llevara las canastas. ¿Qué influyó en la toma de esta decisión? ¿Era una cuestión de seguridad para las mujeres y los niños? Posiblemente.

En la búsqueda de la información que pudiera dar una respuesta a este cuestionamiento se encontró una publicación periodística que presenta una nota titulada “El Cuarto Congreso Agrícola Mejicano. Cajas de ahorro- Asistencia médica a los campesinos- Acuerdos económicos- Conclusiones generales”. En él se presenta una serie de artículos que muestran los acuerdos llevados a cabo en el Congreso anterior, realizado en Zamora, Michoacán, en 1906 y se señala que el cuarto se realizaría en la ciudad de León al año siguiente, mismo que no se llevó a cabo. Hay que puntualizar que estos congresos agrícolas los realizó la iglesia católica mexicana, y fueron convocados desde 1904 por el obispo de Tulancingo José Mora del Río. Tenían la finalidad de solucionar el problema de miseria de la población agrícola y buscar la salvación de los trabajadores del campo ante la presencia del socialismo, así como, por supuesto, su mejoramiento moral y material. A estos congresos asistían los clérigos, militantes católicos, hacendados, propietarios de ranchos o sus representantes, delegados de la Sociedad Agrícola Mexicana,[25] entre otros, para debatir las posibles soluciones a estos grandes problemas, aunque debe señalarse que no siempre había consenso en todos los acuerdos y no todo lo decidido se puso en práctica. En uno de los tantos acuerdos a que sí llegaron, se especificaba lo siguiente:

47°. Cuando los trabajos de una finca estén a larga distancia del caserío de las mismas, es conveniente que el almuerzo les sea llevado por un mozo de la finca (Tlacualero) y no por las mujeres de las familias de ellos, para evitar a éstas peligros morales. Más a corta distancia, desaparece esa conveniencia, pues almorzar en compañía de sus familias es para los trabajadores un lenitivo de sus penas, un solaz que les consuela y momentos de esparcimiento que estrechan los amorosos vínculos de la familia.[26]

El argumento dado por la comunidad católica mexicana en este acuerdo sobre el por qué las mujeres no podían llevar la comida a grandes distancias, eran los peligros morales a los que podían estar expuestas durante el trayecto; es decir, a acciones o conductas mal intencionadas por parte de otra persona o personas, tomando en cuenta la inseguridad y la soledad de los caminos, por lo que se prefiere que un trabajador de la finca lo realice, al cual denominan tlacualero.

Para cerrar este apartado, es pertinente puntualizar que la labor que realizaba este trabajador no era exclusiva del campo, donde el lugar de trabajo podía quedar alejado sin posibilidad de conseguir algo para comer en algunos kilómetros a la redonda. También se desempeñó en la ciudad. Fuentes hemerográficas señalan que en la Ciudad de México, durante los años1851 y 1852, el ramo de limpia, ocupado de mantener a la ciudad libre de desechos orgánicos e inorgánicos, tenía contratado entre sus trabajadores a un tlacualero, que ganaba uno y medio reales diarios.[27] Esto da cuenta de la importancia que tuvo el que la comida llegara al lugar de trabajo, sin importar si durante el trayecto se encontrara con lugares que ofrecieran qué comer; lo importante era comer comida de casa “…comer sabroso, comer caliente…”, “Toma el agua de mi pozo y morder la fruta de los árboles de mi huerta: comerme lo que sembré…”.[28]

El Ferrocarril Mexicano y su Departamento de Vía

Antes de entrar en materia, es importante señalar que en los años que comprende esta investigación, el desarrollo del sistema ferroviario mexicano estuvo marcado sobre la base de la modernización del equipo rodante, que pasó del vapor al diesel, así como el cambio de las vías angostas que aún quedaban dentro del sistema por vías anchas, y la sustitución de rieles de más libras, que permitieron soportar el paso de convoyes más pesados, así como un tránsito más intenso, lo que incidió en un aumento de los servicios de pasajeros, pero aún más de los de carga. En este panorama estaba también incluido el Ferrocarril Mexicano, el cual, desde la década de 1920-1929, incluyó en su ruta el tendido eléctrico desde Esperanza hasta Paso del Macho, en los estados de Puebla y Veracruz, e incorporó las primeras locomotoras eléctricas, que permitieron subir las Cumbres de Maltrata de una manera más rápida y expedita.

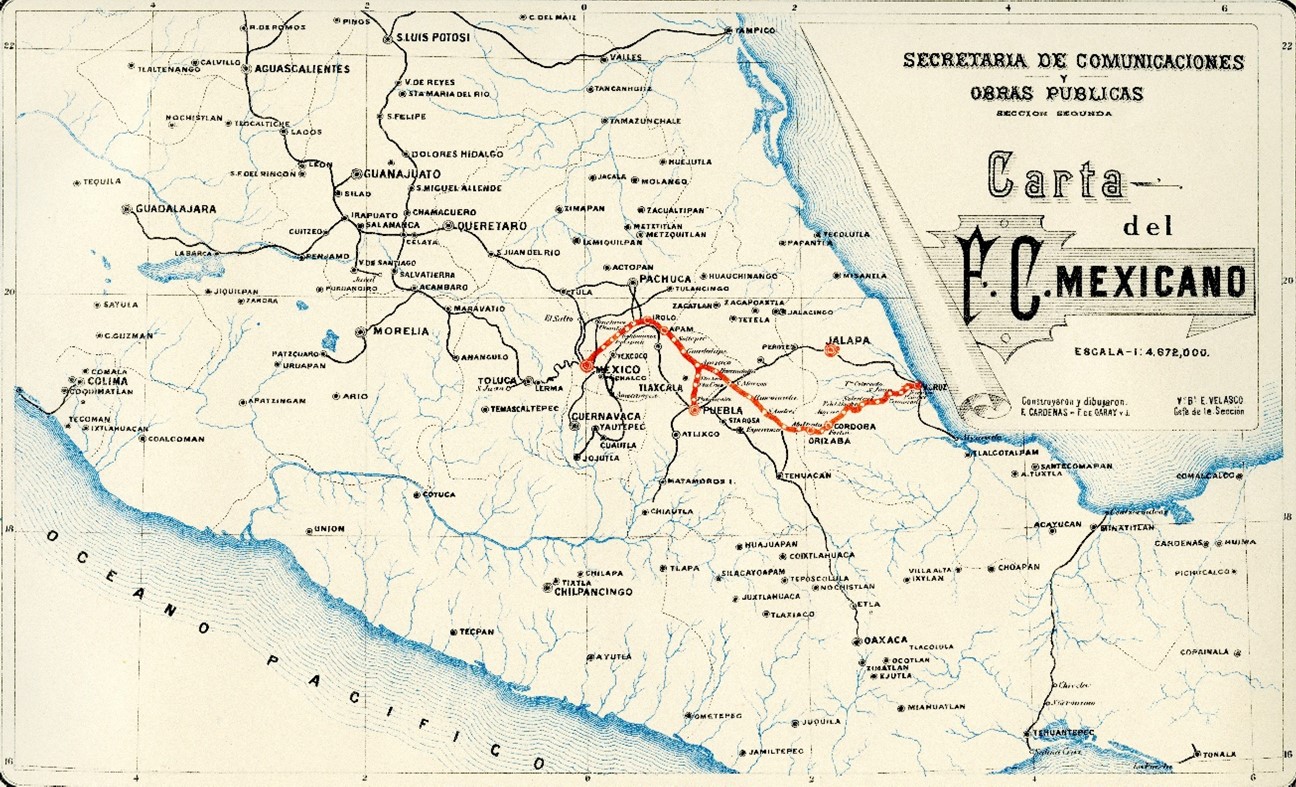

El Ferrocarril Mexicano fue la primera línea ferroviaria del país; cubría la ruta de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, con ramales adicionales como el ramal de Puebla, el ramal de Huatusco, el ramal de Ometusco a Pachuca, el Ramal de Zacatlán, el ramal de San Marcos y el ramal de Huajuapan. La línea troncal se puso en operación, oficialmente por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada el 1 de enero de 1873, pero desde 1869, el ramal de Puebla ya había sido inaugurado por el presidente Benito Juárez.

Como cualquier ferrocarril que desarrolla una organización de servicios para mover bienes dentro de una lógica económica,[29] el Ferrocarril Mexicano ofrecía a los usuarios los servicios de transporte de carga, transporte de pasajeros y, a partir de diciembre de 1910, el servicio de coches dormitorio, que anteriormente cubría la Compañía Pullman.[30] Contaba también con otros servicios, pero estaban supeditados a particulares, como los de restaurante y hotel.

A sus trabajadores, la Compañía del Ferrocarril Mexicano otorgaba los servicios de vivienda, hospital, puesto de socorros, pases de viaje para el trabajador y sus familias, y los pases de servicio para los trabajadores que, por sus labores cotidianas, requerían del transporte por tren para desplazarse de un lugar a otro dentro de la línea y sus ramales. Adicionalmente, había un servicio auxiliar para el Departamento de Vía, que era el de tlacualeros, que se encargaban de transportar los alimentos para llevarlos a donde se encontraban trabajando las cuadrillas de vía en su respectiva División.[31]

El Departamento de Vía era la dependencia del Ferrocarril Mexicano que tenía a su cargo la construcción y conservación de vías, puentes, edificios, plantas de agua y combustible, y todos aquellos trabajos no especificados relacionados con los anteriores, que estaban bajo la dirección del ingeniero residente.[32] Por lo tanto, era uno de los departamentos más importantes. De sus trabajadores dependía el buen estado de las vías y otras infraestructuras para que los trenes, ya fueran de carga o pasajeros, pudieran correr sobre toda la línea.

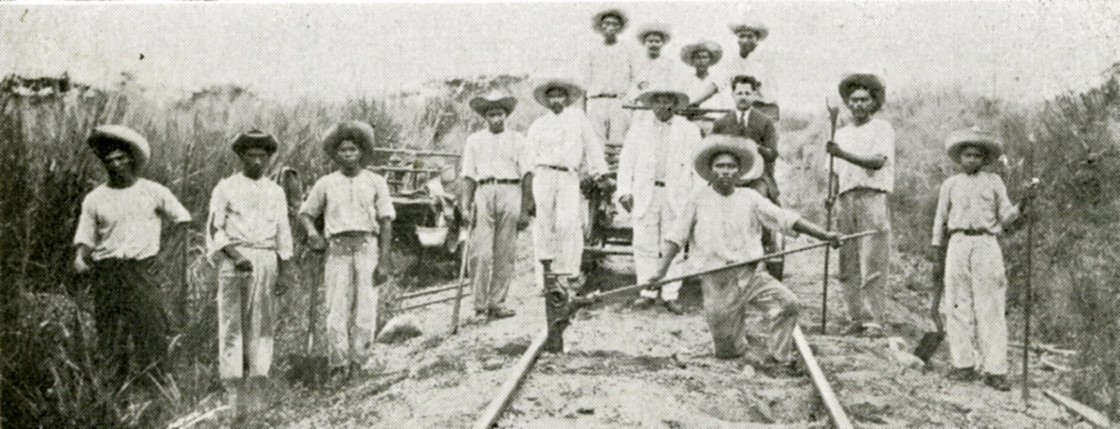

Trabajadores de vía de la sección 29 del Ferrocarril Mexicano. 1924. Revista Mexrail, t. i, año i, núm. i, octubre de 1924, p. 68.

En las nóminas revisadas en el archivo de los años 1920, 1921, 1925, 1926, 1930, 1936, y 1942 se encontró un sinnúmero de empleados, unos en vía y otros en puentes y edificios, sólo en éste se ubicaron 32 puestos diferentes, entre ellos: albañil de primera, albañil de segunda, pintor, ayudante de pintor, carpintero de primera, carpintero de segunda, plomero, herrero, hojalatero, carretillero, transportador de alimentos, entre otros, y en vía: cabo de vía, cabo interino, reparador, reparador de cuadrilla ambulante, cabo de reparadores, reparador de sección, guarda vía, guarda carro, ayudante operador, guarda túnel, guarda puente, y peón. Entre los funcionarios de este departamento estaban el ingeniero residente, el jefe general de vía, el jefe de vía, el sobrestante de puentes y edificios, así como los supervisores.[33] Como se puede observar, aparece entre los trabajadores el transportador de alimentos, cuyo término se comienza a emplear en la década de 1930, a la par del vocablo tlacualero, y poco a poco éste último fue sustituido por el primero.

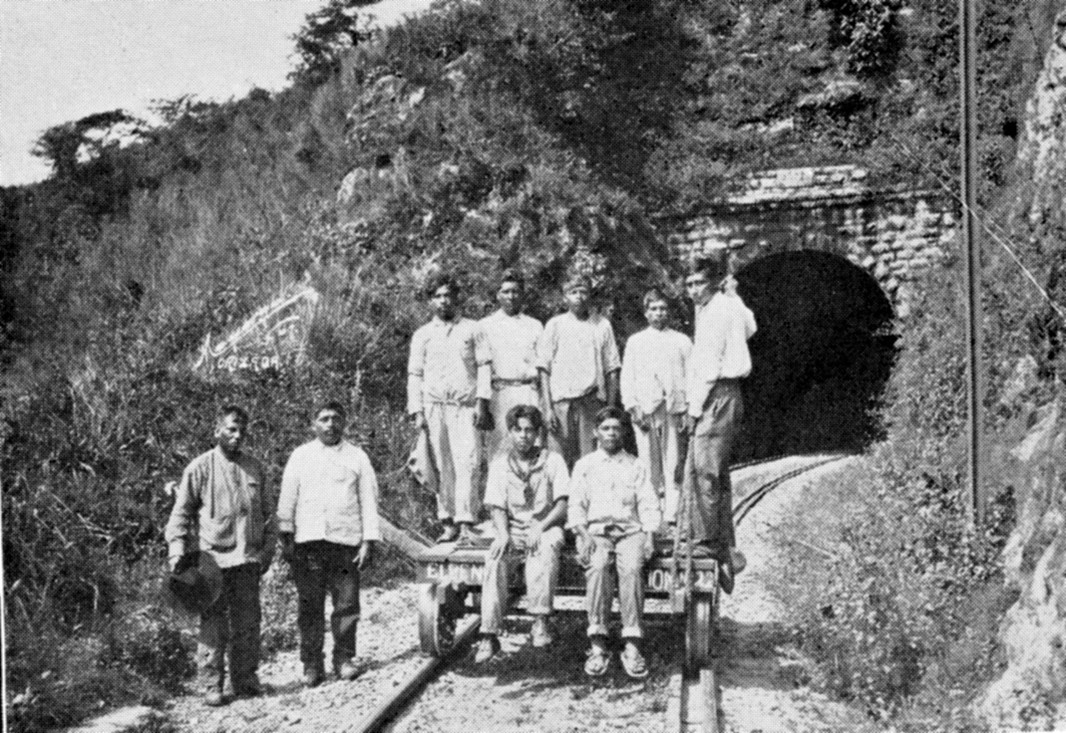

Cuadrilla extra de la montaña con la de la sección 19. Sección 22. Cumbres de Maltrata, México, 1924. Revista Mexrail, t. i, año i , núm. i, octubre de 1924, p. 64.

El tlacualero en el ferrocarril

Antes de entrar en materia, quisiera comentar que en un principio consideré que el tema del tlacualero en el ferrocarril sería difícil de desarrollar, porque cabía la posibilidad de no encontrar información en el Archivo Histórico del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias (CEDIF) para poder realizar esta investigación, pero por el contrario, encontré una gran cantidad de datos, sobre todo en el Fondo del Ferrocarril Mexicano, en la estación de Orizaba, en Veracruz, el cual fue traído a las instalaciones del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos durante el Programa Nacional de Rescate del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de los Ferrocarriles Mexicanos (Pronare) en el año de 1996.[34]

En este punto es importante comentar que la información recabada en archivo permitió conocer una parte de la labor que realizaba un tlacualero en el ámbito ferroviario, visto desde la propia Compañía, más no el día a día de la jornada laboral, que eso sólo lo podríamos conocer preguntando directamente a la persona que realizó esa actividad, pero hasta el momento no se ha podido entrevistar a alguien que haya desempeñado esa labor. Hubiera sido de gran valor conocer la logística para recolectar las canastas, su organización, qué sucedía si alguna se perdía o se le caía, interrogantes que sólo este trabajador y posiblemente su familia podrían contestar, pero pasemos a conocer un poco más de su labor.

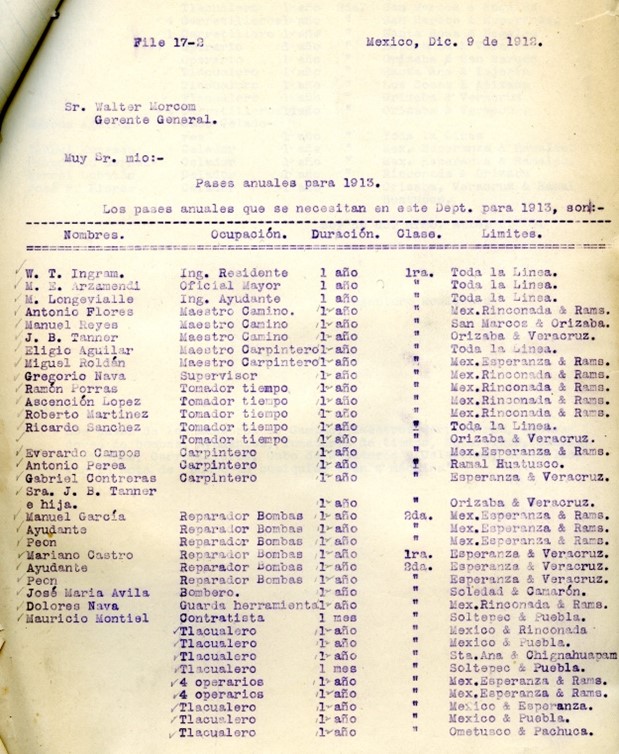

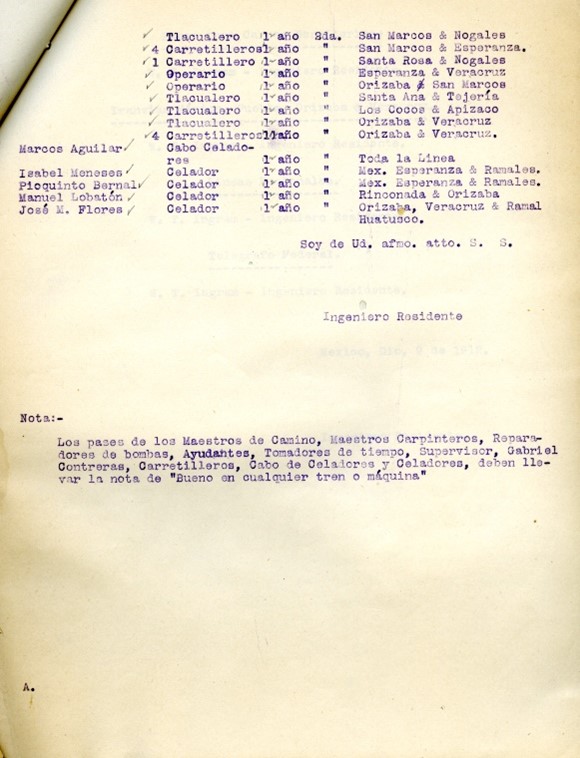

Los tlacualeros, también denominados transportadores de alimentos, daban servicio en el Departamento de Conservación de Vía a las cuadrillas ambulantes, cuadrillas extras eventuales, a los poceros, al personal del Departamento de Puentes y Edificios y al personal de vía extra. Durante la primera mitad del siglo XX y hasta que la compañía del Ferrocarril Mexicano ingresó a Ferrocarriles Nacionales de México en 1960 fueron muchas las personas que trabajaron en ese puesto, que era era fundamental para llevar los alimentos a las cuadrillas, a donde fuera que se encontraran, y eso se pudo constatar en las solicitudes de pases de servicio, que no sólo laboraban para la línea troncal, sino también para los ramales como el de Puebla, el de Pachuca y el de Huatusco. Precisamente de este último, se encontró un memorándum de mayo de 1913, en el que solicitan al ingeniero residente W. F. Ingram, un pase de tlacualero entre Córdoba y Monte Blanco, por ser la sección más distante, ya que la cuadrilla se estaba quedando más de tres días sin regresar a San Antonio, por lo que ese servicio era muy necesario.[35]

En los libros de nóminas se encontraron registrados varios trabajadores con ese puesto para diferentes años que van desde 1920 y llegan hasta la década de 1950-1959. La información muestra algunos detalles que nos permiten conocer a los tlacualeros que laboraban en esta Compañía, por lo que se presenta un listado con algunos de los datos recabados, que incluyen el nombre del trabajador, la ruta que cubría, el número de pase de servicio que aparece referenciado en algunos de ellos, y los años aproximados en que el trabajador estuvo laborando, ya que la consulta de los libros de nóminas no fue en años consecutivos, sino un muestreo de al menos cada cinco años, aunque en algunos si se consultó el siguiente año para verificar si continuaban los mismos trabajadores o se incorporaron nuevos.

Los datos sobre el sueldo que percibían se abordarán más adelante, cuando detallemos los casos de algunos de los tlacualeros de quienes se encontró más información en los documentos. Me refiero en específico a Agustín Fonseca, Trinidad Montiel, Carlos Morales, Margarito Noya, Facundo Romero Rosas y Laureano Morales Osorno. Los tres últimos se retomarán porque fueron de los pocos trabajadores que ingresaron a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México.

Conozcamos los nombres de estos trabajadores y, como se ve, son un número considerable de ellos, lo que denota la importancia que la compañía daba a este servicio.

Cuadro 1. Relación de tlacualeros del Ferrocarril Mexicano 1920-1958

|

Nombre |

Ruta |

Pase de servicio |

Años de trabajo aproximados |

|

Agustín Fonseca |

México-Puebla |

D 033 |

1921-1956 |

|

José Ortiz |

Esperanza-Orizaba |

No especificado |

1921 |

|

Felipe Castillo |

Apizaco-Veracruz |

D 039 |

1935-1945 |

|

Antonio Vergara |

No especificada |

No especificado |

1921 |

|

Ricardo Romero |

No especificada |

No especificado |

1921 |

|

Trinidad Montiel |

Apizaco-Veracruz |

D 038 |

1921-1950 |

|

Justino Sandoval |

No especificada |

No especificado |

1921 |

|

Gabriel García |

Esperanza-Orizaba |

No especificado |

1921 |

|

Crescencio Téllez |

No especificada |

No especificado |

1921 |

|

Epifanio Cervantes |

No especificada |

No especificado |

1920 |

|

Hesiquio Barragán |

No especificada |

No especificado |

1920 |

|

Aurelio Vázquez |

No especificada |

No especificado |

1920 |

|

Manuel Pérez |

No especificada |

No especificado |

1920 |

|

Bernardo Moreno |

No especificada |

No especificado |

1920 |

|

Dolores Saldaña |

No especificada |

No especificado |

1920 |

|

Fortino Sandoval |

No especificada |

No especificado |

1920 |

|

Miguel Pérez |

No especificada |

No especificado |

1921 |

|

Carlos Ortiz |

No especificada |

No especificado |

1920 |

|

Teófilo Cervantes |

No especificada |

No especificado |

1920 |

|

Miguel Fernández |

No especificada |

No especificado |

1920 |

|

Blas Morales |

No especificada |

No especificado |

1920-1926 |

|

Pascual Rodríguez |

No especificada |

No especificado |

1920 |

|

Julio Vázquez |

No especificada |

No especificado |

1920 |

|

Leopoldo Cruz |

No especificada |

No especificado |

1920 |

|

Rutilo Rodríguez |

Apizaco-Orizaba |

No especificado |

1920-1921 |

|

Pascual Ramírez |

No especificada |

No especificado |

1920 |

|

Juan García |

No especificada |

No especificado |

1920 |

|

Carlos Morales |

México-Puebla |

D 041 |

1936-1956 |

|

Juan Marcial |

No especificada |

No especificado |

1925 |

|

Benito Guzmán (tlacualero extra) |

No especificada |

No especificado |

1925 |

|

Gerónimo Esparza |

No especificada |

No especificado |

1925 |

|

Juan Montiel |

No especificada |

No especificado |

1925 |

|

Cosme Juárez |

No especificada |

No especificado |

1925-1926 |

|

Melesio Sánchez |

No especificada |

No especificado |

1935 |

|

Juan Sandoval |

No especificada |

No especificado |

1936 |

|

Julián Morales |

No especificada |

No especificado |

1936 |

|

Fernando González |

No especificada |

No especificado |

1936 |

|

Pablo Hernández |

Ramal de Puebla |

No especificado |

1942 |

|

Facundo Romero |

Orizaba- |

No especificado |

1958 |

|

Guadalupe Gutiérrez (tlacualero auxiliar) |

Orizaba- |

No especificado |

1958 |

|

Laureano Morales (ayudante de transportador de alimentos) |

Tepexpan (Rehabilitación 1956) |

No especificado |

1950-1956 |

|

Hermenegildo Grijalba |

Ramal Ometusco-Pachuca |

D 067 |

1935 |

|

Ángel Álvarez |

No especificada |

No especificado |

1921 |

|

José Morales |

No especificada |

No especificado |

1921 |

|

Margarito Noya |

Apizaco- |

No especificado |

1942-1956 |

|

Leonardo González |

Apizaco-Veracruz |

D 039 |

1921-1958 |

|

Eduardo Alpízar |

México-Esperanza |

D 052 |

1935 |

|

Daniel Ostria (ayudante de transportador de alimentos) |

Tepexpan (rehabilitación) |

No especificado |

1956 |

|

Domingo Guzmán |

Orizaba-Coscomatepec |

D 047 |

1935 |

|

Ramón Flores |

Ramal Ometusco-Pachuca |

D 037 |

1935 |

|

Apolinar Pluma |

México-Puebla |

D 042 |

1935 |

|

Flavio Quintanilla |

Ramal Ometusco-Pachuca |

D 067 |

1935 |

|

Celso Aguilar |

Pachuca-San Marcos |

D 055 |

1935 |

|

Isidro Aguilar |

Ramal Ometusco-Pachuca |

D 062 |

1935 |

|

Manuel García |

México-Puebla Pachuca-Apizaco |

D 037 |

1935 |

|

Luis Pérez |

Ramal Ometusco-Pachuca |

D 035 |

1935 |

|

Miguel Hernández |

Pachuca- San Marcos |

D 055 (Compartido con Celso Aguilar) |

1935 |

|

Santos Benítez |

Apizaco-Veracruz |

D 039 |

1935 (28 al 31 de enero) |

|

Bernardo Moreno |

México-Puebla |

D 022 |

1913 |

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de las nóminas y pases de servicio del Ferrocarril Mexicano de 1920 a 1958.

La información de archivo arrojó los datos de 59 tlacualeros o transportadores de alimentos. En las columnas en las que no aparece la ruta y el número de pase de servicio es porque la información se obtuvo de los libros de nóminas, en donde si se encuentra es porque aparecen sus nombres en los listados de pases de servicio, aunque existen algunos que sólo mencionan el número de pases requeridos para tlacualeros, sin mencionar los nombres de los trabajadores.

Es importante anotar que, en la columna del nombre del trabajador, se hizo una anotación al calce para señalar que dentro del mismo puesto se registraron otros adicionales, como tlacualero extra y tlacualero auxiliar. Cuando se comenzó a utilizar más el término de transportador de alimentos hacia la década de 1940-1949, también aparece un ayudante de transportador.

Asimismo, en la tabla se observan algunas de las rutas que tenían asignadas, no sólo dentro de la línea troncal, sino también en los ramales. Cabe decir que algunos de ellos cubrían rutas más largas, como la de Apizaco hasta el puerto de Veracruz. En tres casos sólo se anotó uno de los puntos dentro de la ruta, en el que el trabajador tenía designado su pago en nómina, ya que no se encontró su tramo designado. En cuanto a los años, se notará que hay un mayor número de tlacualeros en la década de 1920-1929, e incluso desde la década anterior la solicitud para que estos trabajadores apoyaran a las cuadrillas era continua.

A continuación, se explican los casos de algunos tlacualeros que ya se han mencionado anteriormente, con la finalidad de ahondar más en su desempeño dentro de la compañía del Ferrocarril Mexicano.

Agustín Fonseca Herrera

Desde el año de 1920 comenzaron a aparecer en los libros de nóminas algunos tlacualeros, anotados entre los carretilleros y los peones. Uno de los primeros que aparece en estos listados es Agustín Fonseca Herrera, adscrito a la primera División del Ferrocarril Mexicano, que comprendía el tramo entre la Ciudad de México y Esperanza, en el estado de Puebla, pero su lugar de pago en nómina era Apizaco, en el estado de Tlaxcala. Él es uno de los tlacualeros que permaneció más años en la empresa, porque en los registros de las nóminas siguió apareciendo como transportador de alimentos hasta el año de 1956.[36]

Podría pensarse que el ingresar como tlacualero a la empresa era una vía para ascender dentro del escalafón de puestos de la compañía, pero este caso, como otros, permite saber que para algunos tlacualeros no fue importante lograr ese ascenso, aun cuando para desempeñar los puestos de nivel salarial más bajos en el Departamento de Vía no se requería ninguna capacitación. De todas formas, continuaron en el puesto por muchos años.

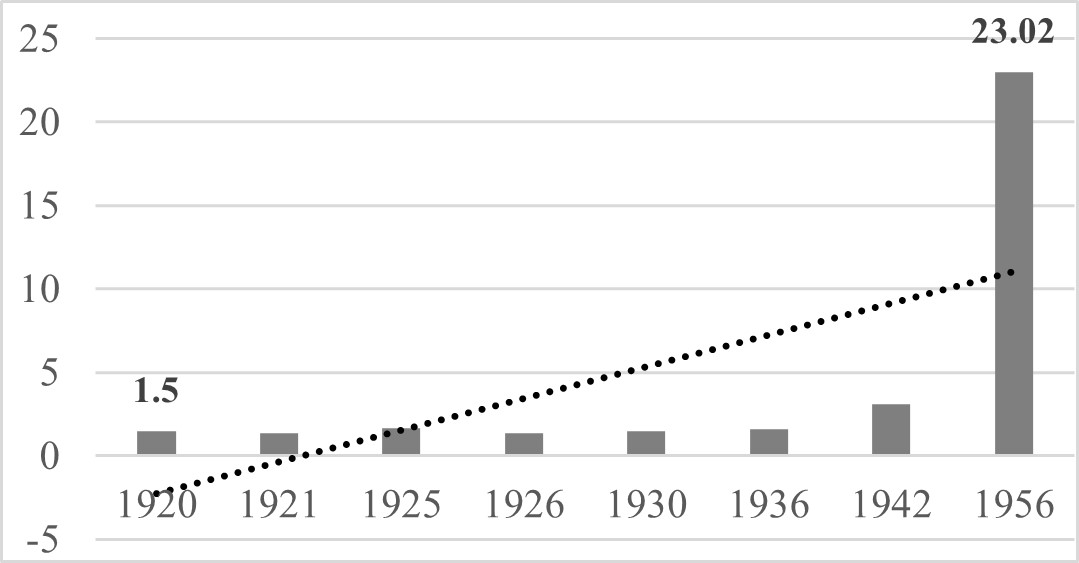

En 1920 el señor Fonseca ganaba un peso con treinta y cinco centavos al día, y su pago dependía del número de días que hubiera laborado, por lo que durante ese año y el siguiente trabajó entre 12 y 15 días, obteniendo un monto por quincena de 20.35 pesos.[37] Para el año de 1956, su sueldo era de 23.02 pesos diarios, o sea 3.8 veces el salario mínimo medio rural equivalente a 5.99 pesos en el bienio 1956-1957.[38] De manera que si sólo trabajaba ocho días a la quincena obtenía 184.16 pesos.[39]

Cuadro 2. Servicio de tlacualeros del Ferrocarril Mexicano. Primera División México-Esperanza. Trayectoria salarial de Agustín Fonseca Herrera.[40]

|

Periodo |

Salario diario (Pesos) |

Variación (%) |

Salario Mínimo Medio Rural (Pesos) |

Veces el SMMR |

|

1920 |

1.5 |

|

|

|

|

1921 |

1.35 |

- 10.00 |

|

|

|

1925 |

1.65 |

22.22 |

|

|

|

1926 |

1.35 |

- 18.18 |

|

|

|

1930 |

1.5 |

11.11 |

|

|

|

1936 |

1.6 |

6.67 |

1.21 |

1.3 |

|

1942 |

3.07 |

91.88 |

1.35 |

2.3 |

|

1956 |

23.02 |

649.84 |

5.99 |

3.8 |

|

Fuente: Elaboración propia con base en información de los Libros de Nómina. Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba. Departamento de Conservación de Vía (varios años). Las cifras del salario mínimo del medio rural (smmr) se obtuvieron del volumen 50 años de la Revolución mexicana en cifras. Panorama cuantitativo del progreso económico y social generado por la Revolución mexicana, p. 112. |

||||

Gráfico 1. Trayectoria salarial de Agustín Fonseca Herrera (pesos)

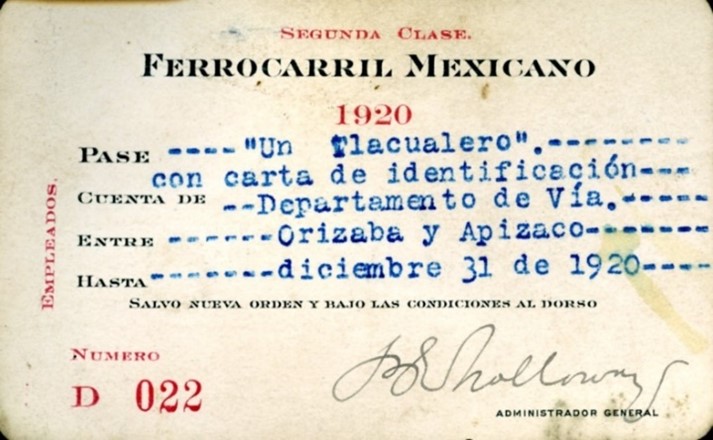

Agustín Fonseca contó con un pase anual de servicio, el D-33,[41] y lo utilizó para llevar las canastas al punto donde se encontraba la cuadrilla de vía laborando. Los pases eran unas tarjetas que indicaban el número, año, la clase, que para el caso de ellos siempre fue de segunda, el puesto del portador, a qué departamento pertenecía, el tramo que aplicaba dentro de la línea y la fecha de validez y la firma del administrador general. Durante algunos años la vigencia de estos pases fue de un año, pero posteriormente fueron cambiando a mensuales, debido a que en el trayecto del viaje algunos los perdían, como fue el caso del señor Bernardo Moreno, quien fungió como tlacualero en 1913. En marzo extravió su pase de servicio de tlacualeros, identificado con el número D-022, que era efectivo para la ruta entre México y Puebla.[42] Él solicitó la sustitución del pase en Apizaco, por lo que se notificó y se pidió recogerlo si llegase otra persona a presentarlo. Ante esto, el ingeniero residente solicitó al señor Walter Morcom la sustitución de la tarjeta, la cual fue enviada al señor Antonio Flores en Apizaco. El nuevo pase fue el D-58, que fue entregado al señor Moreno. Estos pases anuales eran proporcionados a los trabajadores durante el mes de diciembre, antes de comenzar el nuevo año laboral, para poder utilizar el servicio de trenes.[43] En 1920 el pase D 022 era utilizado por otro tlacualero y cubría la ruta entre Orizaba y Apizaco.

Dentro de los servicios que daba la Compañía a sus trabajadores, entendiéndose como parte de una de sus prestaciones, se encontraba el otorgamiento de pases de viaje para el trabajador y su familia durante el periodo otorgado de vacaciones, para que pudieran trasladarse por ferrocarril al lugar o lugares que ellos decidieran. El señor Agustín Fonseca hacía uso de este servicio para él y su familia, que para el año de 1945 estaba conformada por su esposa y tres hijos, de nombres Rosa García de 45 años, Agustín Fonseca García de dieciocho años, Gloria Fonseca de catorce años, y Fermín y Antonio Fonseca de once años cada uno. Durante ese mismo año, solicitó quince días de vacaciones con goce de sueldo, así como su pase, porque ya tenía trescientos días efectivos de trabajo, y la última vez que había solicitado vacaciones había sido en enero de 1944. El 10 de septiembre solicitó un pase por seis meses para viajar de México a Veracruz y regreso con viaje a Chignahuapan, Puebla, el cual le fue concedido.[44]

Trinidad Montiel

El señor Montiel es otro de los tlacualeros de los que se tiene un amplio registro de su estadía en el Ferrocarril Mexicano. El desempeño de sus labores se concentró en el tramo de Apizaco al puerto de Veracruz, cubriendo parte del primera División y toda la segunda, de Esperanza hasta Veracruz, pero su área de adscripción era Paso del Macho, poblado ubicado en este último estado.

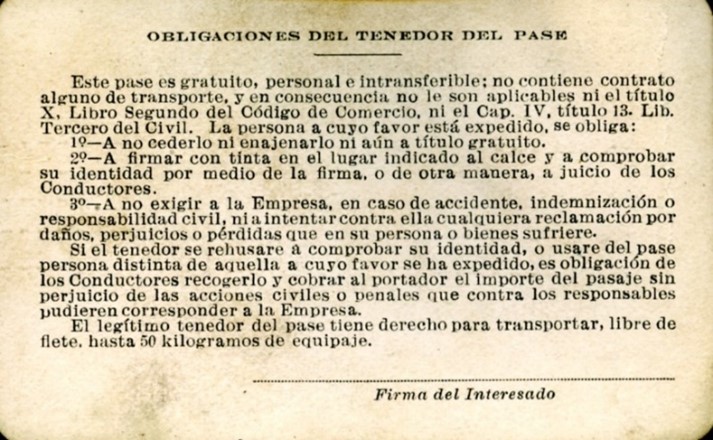

Trinidad Montiel aparece registrado en nómina en el rubro de “Varios Paso del Macho” durante el mes de septiembre de 1921, ganando un peso con ochenta y dos centavos diarios, y a la quincena recibía la cantidad de 20.25 pesos. Él laboraba los quince días y además cumplía horas extra que aparecen registradas, de tres hasta ocho horas por quincena.[45] En 1945 ganaba la cantidad de 6.75 al día (4.1 veces el salario mínimo medio rural correspondiente a 1.65 pesos para el bienio de 1944-1945)[46] y para diciembre de 1950, su sueldo diario era de 17.21 pesos[47] (6.5 veces el salario mínimo medio rural correspondiente a 2.66 pesos para el bienio de 1950-1951).[48]

Cuadro 3. Servicio de Tlacualeros del Ferrocarril Mexicano. Ruta de Apizaco-Veracruz. Trayectoria salarial de Trinidad Montiel

|

||||||||||||||||||||||||||||||

Gráfico 2. Trayectoria salarial de Trinidad Montiel (pesos)

Como todos los tlacualeros Trinidad Montiel contaba con su pase de servicio en segunda clase, primero anual y luego mensual, número D-038, y con él podía abordar los trenes 1 y 2, que le permitirían recoger las canastas con comida y llevarlas a su lugar de destino, en algún punto de la línea donde estuvieran los trabajadores haciendo labores de mantenimiento de la vía.

En el caso de las vacaciones, el señor Montiel también contaba con un periodo para disfrutar días de descanso obligatorios. Posiblemente hacía la solicitud a la oficina correspondiente, como los demás trabajadores, pero en los documentos se encontró un oficio fechado el 7 de septiembre de 1945, proveniente de la oficina de la Sección 20 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (stfrm), ubicada en la avenida Héroe de Nacozari número 10, en Orizaba, Veracruz, expedido por Manuel Pérez Barillas, ayudante del secretario local de Ajustes por Vía, dirigido al señor Leopoldo Castro, ingeniero subjefe del Departamento de Vía del Ferrocarril Mexicano, en el que el señor Pérez solicitaba las vacaciones para el transportador de alimentos Trinidad Montiel, debido a que ya había excedido el tiempo que marcaba el contrato colectivo de trabajo para que pudiera tomar esos días de descanso, por lo que pedía se le otorgaran en un corto plazo, y la notificación de las fechas en las que se iría. En ese mismo documento proponía a al trabajador Felipe Castillo como la persona que reemplazaría al señor Montiel durante sus días de descanso. De acuerdo con el contrato colectivo de trabajo, debía ser un reparador de vía quien lo reemplaza,[49] pero en este caso no fue así, el señor Castillo fungía como tlacualero desde noviembre de 1935, y contaba también con su pase de servicio número D-039, cubriendo la ruta de Apizaco a Veracruz, aunque había otro tlacualero, el señor Leonardo González, quien también utilizaba el mismo número de pase.[50]

De acuerdo con el contrato colectivo de trabajo, los trabajadores, y en este caso el transportador de alimentos, tenían derecho al disfrute de sus vacaciones, de acuerdo con el artículo 88, una vez que hubieran completado el tiempo de servicio requerido.[51] Aunque no se menciona en este contrato, en la documentación de archivo se hace referencia a que eran 365 días, y por supuesto con goce de sueldo. Al señor Montiel se le hizo un pago de 87.65 pesos, y sus vacaciones comenzaron a partir del día 16 de septiembre de 1945, lo cual fue notificado al Ingeniero residente, el señor L. Pérez Castro, en la Ciudad de México, a Trinidad Montiel, a quien denominan canastero de los trenes 1 y 2, y al señor Felipe Castillo.[52]

En los libros de nóminas, el señor Montiel aparece registrado hasta diciembre del año 1950, 29 años después de que apareció en los primeros registros.

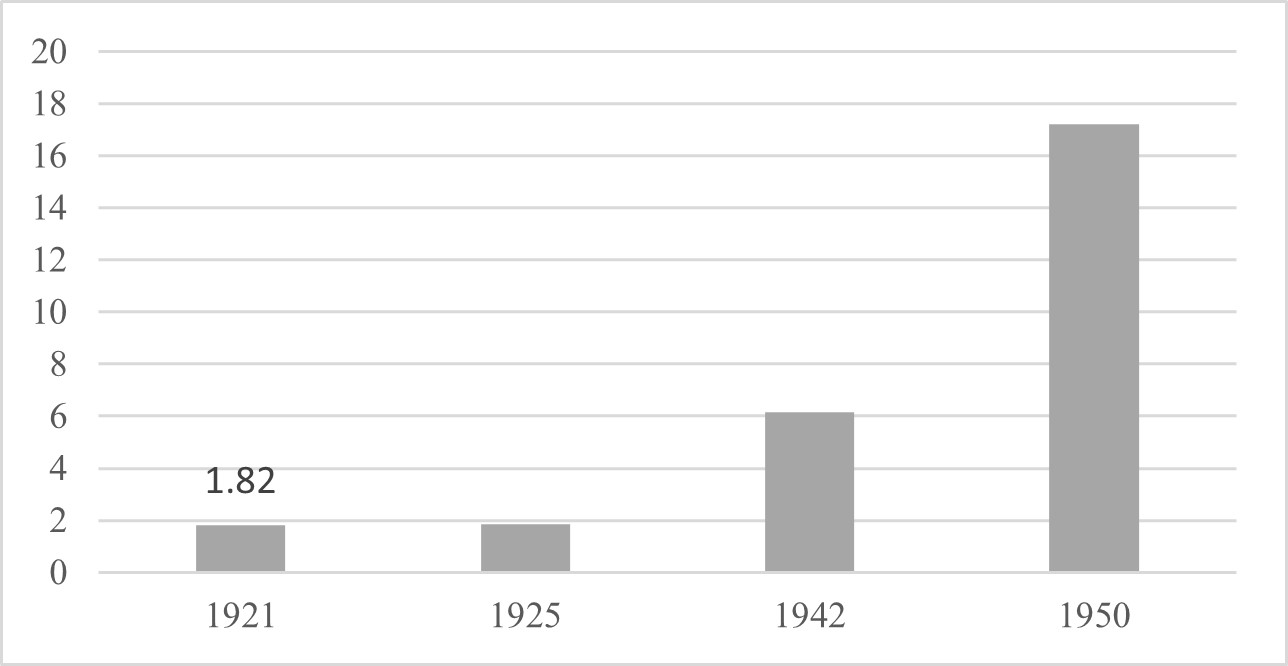

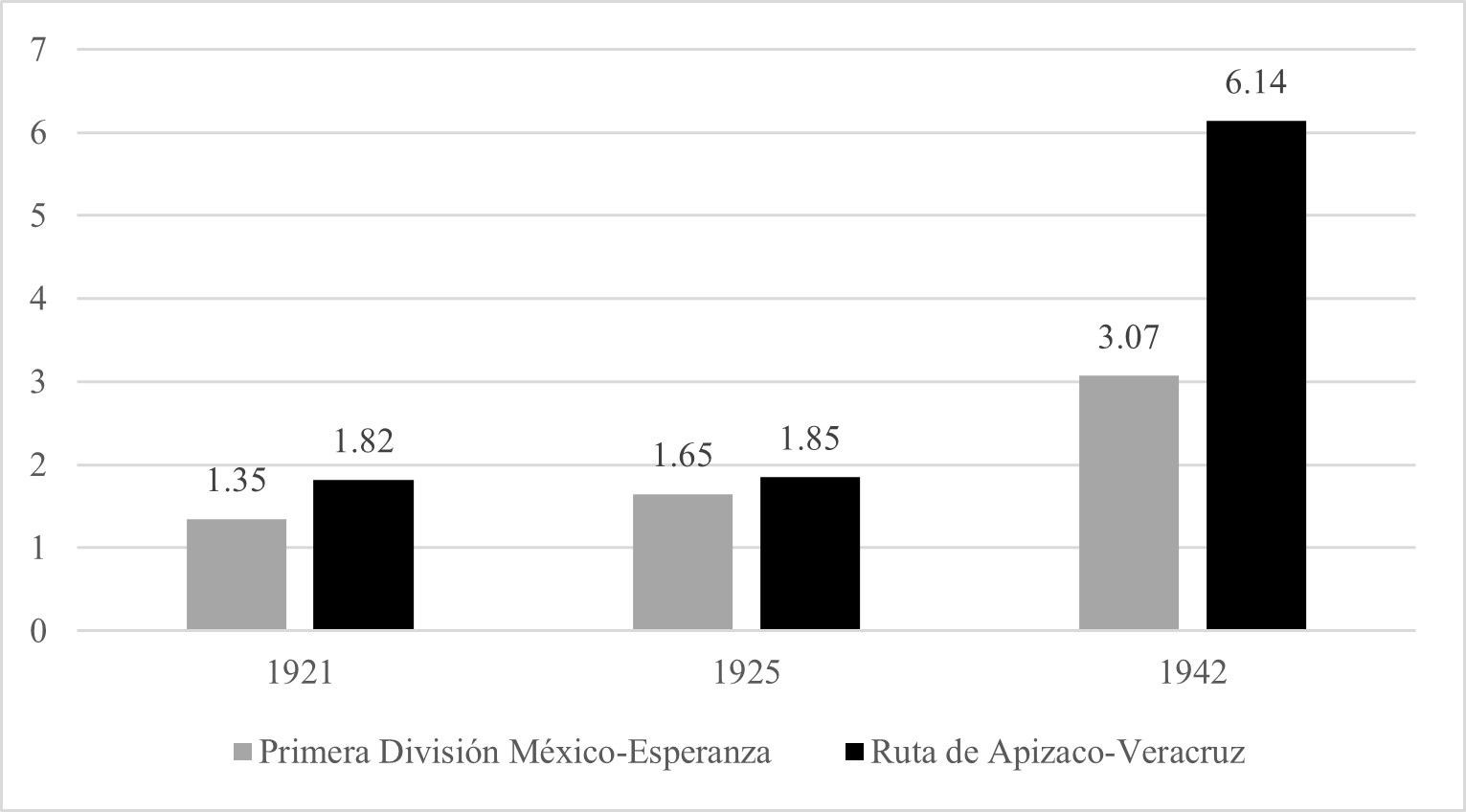

A continuación, se presenta un comparativo salarial de ambos trabajadores, que laboraban en diferentes divisiones.

Cuadro 4. Servicio de Tlacualeros del Ferrocarril Mexicano. Comparativo salarial según rutas (pesos)

|

Periodo |

Primera División México-Esperanza |

Ruta de Apizaco-Veracruz |

|

|

1921 |

1.35 |

1.82 |

|

|

1925 |

1.65 |

1.85 |

|

|

1942 |

3.07 |

6.14 |

Fuente: Elaboración propia con información de los Libros de Nómina. Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, Departamento de Conservación de Vía (varios años).

Gráfico 3. Comparativo salarial de Agustín Fonseca y Trinidad Montiel

Carlos Morales Morales

El señor Morales aparece por primera vez en un informe de pases de viaje del Departamento de Puente y Edificios, perteneciente al de Conservación de Vía en diciembre de 1935, y ahí se desglosaba el listado de pases de los trabajadores adscritos a la primera División; es decir, el tramo México-Esperanza. Los pases de servicio fueron expedidos por Fidencio Hernández del mismo Departamento, y tenían validez por un año, al 31 de diciembre de 1936. El pase número D-041 de Carlos Morales cubría la ruta de México a Puebla para laborar como tlacualero.[53]

En los libros de nóminas el nombre del señor Morales aparece durante el mes de septiembre de 1942 en el rubro de “Albañiles”, por lo que estaba ligado a una cuadrilla de albañiles de Puentes y Edificios, en donde también trabajaba su hermano Cándido Morales Morales. El lugar al que estaba adscrito era Muñoz, en el estado de Tlaxcala.[54] En el registro de la nómina de 1942, aparece en el puesto de tlacualero y transportador de alimentos, y en 1956 como canastero y transportador de alimentos, y tenía para el primer año un sueldo quincenal de 121.87, y para el segundo de 172.77.[55] Según el tabulador de salarios para el personal de vía y conexos, integrado al contrato colectivo de trabajo de 1938, un transportador de alimentos de la primera División, excepto los asignados a los trenes 1 y 2, ganaba por día 2.99 pesos, y en la segunda División los asignados a Vía y Puentes y Edificios recibían 3.21 pesos diarios.[56] (2.3 y 2.5 veces respectivamente más que el salario mínimo medio rural correspondiente a 1.31 pesos para el bienio de 1938-1939).[57]

Margarito Noya Hurtado, Facundo Romero Rosas y Laureano Morales Osorno

Retomo el caso de estos tres tlacualeros, no tanto por la cantidad de información que se haya localizado para cada uno, sino porque ellos son de los pocos trabajadores con el puesto de transportadores de alimentos que continuaron desempeñando sus actividades dentro de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México. En 1946 el gobierno federal adquirió la compañía del Ferrocarril Mexicano y en 1960 fue incorporada a los Ferrocarriles Nacionales de México. Es importante señalar las fechas en que comenzaron a aparecer en las nóminas. El primer registro localizado de Margarito Noya data de septiembre 1942, Laureano Morales aparece en el mes de diciembre de 1950 y Facundo Romero en octubre de 1958, aunque no son las fechas exactas de ingreso al puesto, sobre todo de los dos primeros, pero de este último sabemos que ingresó al Ferrocarril Mexicano el 1 de septiembre de 1925.[58]

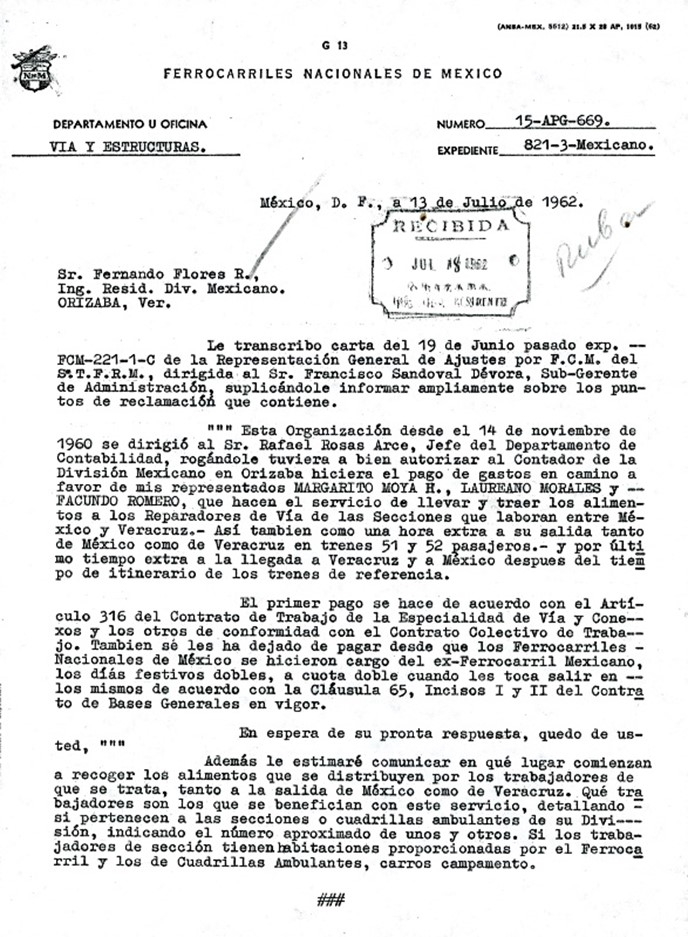

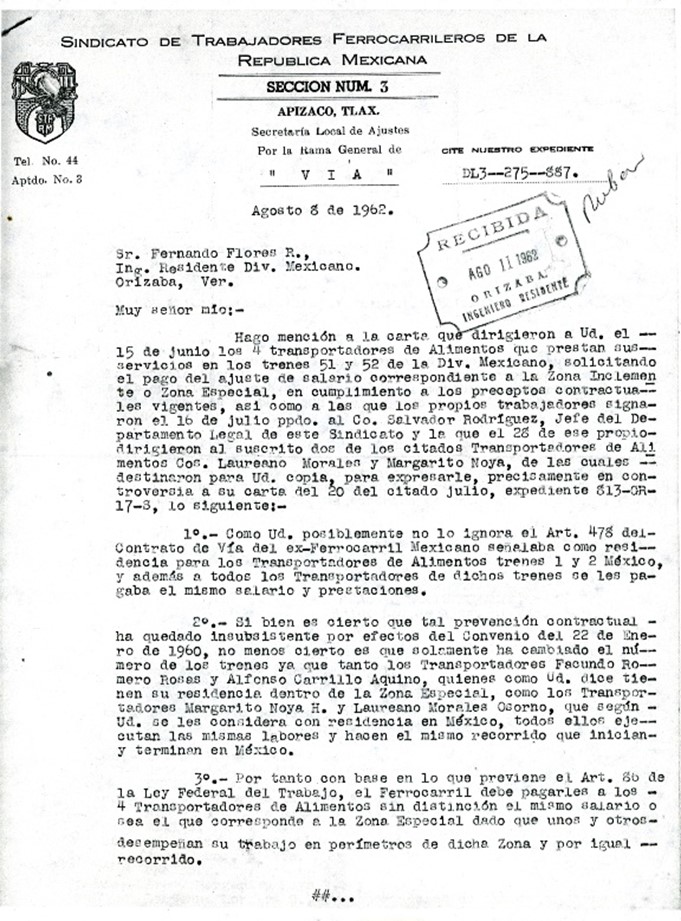

En julio de 1962, ya como trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México de la División Mexicano, la oficina del Departamento de Vía y Estructuras, a cargo del ingeniero Eufrasio Sandoval Rodríguez, emitió un oficio dirigido al ingeniero Fernando Flores R., residente de la División Mexicano, con sede en Orizaba, Veracruz, en el que se transcribe una solicitud del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), referente a la autorización que se tendría que dar al contador de la División Mexicano para hacer el pago de gastos de camino a los transportadores de alimentos Margarito Noya, Laureano Morales y Facundo Romero, quienes hacían el servicio de llevar y traer los alimentos a los reparadores de vía de las secciones que laboraban entre México y Veracruz, así como el pago de horas extras por la salidas desde México y Veracruz en los trenes 51 y 52, además de las horas extras por tiempo de itinerario de los mismos trenes, y también los días festivos a cuota doble, los que no se estaban haciendo desde que Ferrocarriles Nacionales de México se había hecho cargo del Ferrocarril Mexicano dos años antes. El stfrm argumentaba que esos pagos se debían hacer, ya que se encontraban estipulados en el Contrato de Trabajo de la Especialidad de Vía y Conexos, así como también en el contrato colectivo de trabajo.[59]

Aunado a esto, la sección 3 del Sindicato, emitió otro oficio dirigido al mismo ingeniero residente de la División Mexicano, en la misma fecha que el anterior del 13 de julio, solicitando que a estos transportadores de alimentos, y a uno más, cuyo nombre era Alfonso Carrillo, se les hiciera un ajuste al salario correspondiente a la zona inclemente o zona especial en la que prestaban servicios, la cual comprendía de Nogales al Puerto de Veracruz, de acuerdo con la cláusula 247 de las prevenciones generales del contrato colectivo de trabajo en vigor.[60]

Las respuestas a estos oficios se emitieron los días 19 y 20 de julio respectivamente, argumentado las razones por las que no se estaban haciendo los pagos solicitados a estos transportadores de alimentos. Se señaló que no se pagaban gastos, tampoco una hora extra como lo hacía el Ferrocarril Mexicano, por preparar las canastas con alimentos que les entregaban desde México, ya que existía una cuadrilla de la sección 1, pero ahora las canastas ya no se recogían ahí, sino en la sección 16 de Santa Clara, Ecatepec, Estado de México, ubicada en el kilómetro 14.7 de la línea México-Veracruz. Además, el tiempo extra por itinerario sólo se pagaba si los trenes 51 y 52 se retrasaban en llegar a la terminal, contándose este tiempo en el tren 51 después de las 19:30 horas, que era la hora de llegada a Veracruz, y en el tren 52 con destino la Ciudad de México, la hora era las 19:42, después de esta ya se contaba como extra.[61]

Todavía en agosto de ese mismo año, el stfrm emitió otro oficio en relación con el caso de estos trasportadores de alimentos, lo cual muestra una situación conflictiva originada por los cambios que se llevaron a cabo en cuestión de pagos salariales por el traslado de una compañía a otra, y también da cuenta de la intervención y el respaldo del stfrm a favor de los trabajadores. El proceso de adaptación al régimen laboral de la nueva empresa a la que habían ingresado por cuestiones ajenas a ellos no resultó tan sencilla, en particular para Margarito Noya, quien ya tenía más años laborando en el Ferrocarril Mexicano.

Transportadores de alimentos en la División Mexicano de Ferrocarriles Nacionales de México

Aunque el periodo de tiempo de esta investigación termina alrededor de la década de 1950-1959, no quiero dejar de señalar algunos datos localizados en los documentos de archivo, que permiten saber el año aproximado en el que todavía los transportadores de alimentos continúan desempeñando sus actividades.

De acuerdo con los escalafones del personal del Departamento de Vía de los años 1977 y 1981, laboraban tres de ellos en la División Mexicano, pero venían trabajando en ese puesto desde el Ferrocarril Mexicano. Sus nombres eran Félix García Cortés, quien ingresó el 17 de diciembre de 1934, Pedro Ahuatzin Escobar, cuya fecha de ingreso fue el 3 de diciembre de 1936, y Lucio Morales Osorno, quien entró a trabajar el 1 de julio de 1949. Los tres continuaban trabajando aún en el primer semestre de 1981, y estaban asignados a los trenes 51 y 52 para desempeñar sus labores.[62]

Cabe hacer una acotación con respecto a la información anteriormente señalada: como en las nóminas revisadas no se encontraron registrados sus nombres no fue posible incluirlos en el primer cuadro. Por otra parte, se encuentra el nombre de Lucio Morales Osorno, quien posiblemente era hermano de Laureano Morales Osorno, anteriormente mencionado.

El tlacualero y las canasteras de Boca del Monte

Finalmente, vale la pena retomar para el estudio de este tema, las entrevistas realizadas por José Antonio Ruiz Jarquín a las canasteras de Boca del Monte, Puebla, quienes a partir de sus experiencias cuentan cómo preparaban la canasta con comida que enviarían a su familiar que trabajaba en un punto de la vía, la espera en la estación y el embarco de la comida para que llegara a su destino.[63] Por ello es importante resaltar el papel de estas mujeres, quienes se encargaban de preparar y acercar al tren el elemento fundamental que permitiría la realización del servicio de un tlacualero en esta línea ferroviaria.

Comenzaremos con la señora Victoria Romero Bravo, quien asegura que cuando llegaba el convoy, bajaba un hombre al que le llamaban el canastero o tlacualero y le entregaba su canasta con la comida para su esposo, peón de vía de la División Mexicano, quien en un principio se encontraba en Balastrera, cercana a Ciudad Mendoza, Veracruz, y ya después fueron otros lugares como Soledad de Doblado y Camarón, del mismo estado.

La forma de preparar la canasta para el viaje era fundamental, pues de ello dependía que la comida no se regara dentro de la canasta, y para evitar que esto sucediera se amarraban los trastes y pocillos se amarraban. Para evitar que la comida se echara a perder, la señora Romero aseguró que eran importantes tres cosas, que la comida estuviera bien sazonada, hervida y fuera fría, porque de lo contrario podía llegar a manos de su esposo echada a perder. Otro punto importante de la preparación era la etiqueta que debía llevar la canasta, pieza clave durante el viaje, sin esta ¿a dónde la dejaría el tlacualero? ¿Cómo sabría el trabajador cuál era la suya entre tantas canastas? De acuerdo con sus palabras, era una etiqueta sencilla en la que se escribían los datos del destinatario: nombre del trabajador, el lugar de entrega dentro de la línea ferroviaria y, como información adicional, el lugar dónde se debía entregar la canasta vacía, en este caso Boca del Monte.[64] Cabe señalar que en una entrevista realizada hace algunos años al señor Juan Bautista Robles, quien trabajó en el Ferrocarril Mexicano como peón de vía en la década de 1940-1949, comentó que eran muchas canastas las que llegaban al lugar de trabajo, pero que él identificaba la suya por la servilleta bordada con que venía tapada, sabía que esa la había bordado su esposa, para él era la mejor y la más bonita.[65]

Mientras esperaba al tren, la señora Victoria Romero se ponía, junto con otras canasteras, a bordar servilletas en la estación. Una vez a un maquinista le gustaron las servilletas que cubrían las canastas y le compró a ella dos.[66]

La señora Francisca Romero García también preparó canastas para enviar en el tren, primero a sus hermanos y luego a su esposo. Ella comentó en la entrevista, que en la estación de Boca del Monte se llegaron a juntar hasta 40 canastas, y que el tren hacía una parada de cinco o siete minutos. Un tío suyo, el señor Federico Márquez, había sido canastero,[67] desafortunadamente no especificó los años en los que estuvo trabajando en la División Mexicano.

Hemos estado mencionando la canasta que contenía los alimentos para los trabajadores de vía, pero cuáles eran esos alimentos. Ahora viene la parte más deliciosa del tema, pues comencemos a enunciar los platillos deliciosos que enviaban: coliflores capeadas, solas o en caldillo, tesmolito de ejotes, frijol con calacabitas, arroz, papas fritas en rebanadas, sopa de fideo, salsa macha, salsa verde con cilantro, salsa de huevo, ejotes con huevo, tacos dorados, tacos de frijoles, de papa y de huevo, salsa de carne de puerco, tortillas, café, atole y fruta,[68] entre otros más.

Conclusión

Como quedo anotado en párrafos anteriores, la comida y su traslado al lugar de trabajo dentro del sistema ferroviario requirió de toda una logística y llevó, al paso de los años, a la creación de una nueva categoría en la nómina de las empresas. Es decir, la inclusión en el ámbito laboral de un trabajador especial que se encargaba de llevar las canastas con alimentos, al cual denominaron de diferentes maneras: primero tlacualero, después, transportador de alimentos, canastero, en el entendido de que él llevaba la comida.

Los escenarios en los que estuvo presente fueron diversos y en diferentes décadas de los siglos XIX y XX. En el caso del ferrocarril, y más específicamente del Ferrocarril Mexicano, la presencia de los tlacualeros fue realmente importante para una gran cantidad de cuadrillas de trabajadores de vía que requerían que se les llevara la comida a algún punto de la línea. Hemos visto la forma en que debían desempeñar su labor, siempre viajando en el tren, y a cargo de un gran número de canastas con alimentos que debían entregarse, cubriendo parte de la ruta México-Veracruz e incluso los ramales, y recibiendo una de las remuneraciones más bajas para un trabajador de la Compañía, aunque contaban con algunas prestaciones y estaban afiliados al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. A pesar de ello, algunos se quedaron muchos años en su puesto, sin ascenso dentro del escalafón de la compañía.

De acuerdo con las fuentes de archivo consultadas, fueron pocos los que en 1960 pasaron a Ferrocarriles Nacionales de México, cuando la compañía del Ferrocarril Mexicano fue incorporada a esta empresa, lo cual significó un cambio salarial que no benefició a estos trabajadores, razón por la cual el stfrm tuvo que respaldarlos en sus diferentes solicitudes ante fnm. En esos años se comenzó a plantear la conveniencia de seguir contando con estos trabajadores, por el gasto salarial erogado, de tal forma que se llevó a cabo un balance de las razones por las que se debía seguir contando con este servicio. Las conclusiones a las que llegaron es que no se tenía un número considerable de carros campamentos acondicionados para ser habitados por el trabajador y sus familias, que pudieran desplazarse en el momento que se requiriera. Además, tampoco se contaba con escapes de vía adecuados para el equipo rodante que se necesitaba para cada una de las cuadrillas, por lo tanto, mientras esta situación no se resolviera, continuaba siendo un beneficio para el trabajador de vía la actividad que desempeñaba el tlacualero o transportador de alimentos.[69] De acuerdo con la información recabada en los documentos, algunos de ellos continuaron desempeñando esta labor hasta la década de 1980-1989.

Lo que queda pendiente en esta investigación es conocer si en algún momento la labor de este trabajador dejó de ser importante para las propias cuadrillas de trabajadores de vía o si continuó hasta el momento de la privatización de los ferrocarriles en nuestro país, en la década de 1990-1999.

Fuentes consultadas

Archivo

Archivo Histórico del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias (AH CEDIF).

Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, Conservación de vía, Libros de nóminas 1920, 1921, 1925, 1930, 1935, 1936, 1942, 1945, 1950, 1956, 1958.

Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, Conservación de Vía, Memorándums, 1913.

Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba. Conservación de Vía, Pases anuales, 1935.

Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, Departamento de Conservación de vía, 1957.

Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, Departamento de Vías y Estructuras, División Mexicano, 1977.

Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, Departamento de Vías y Estructuras, División Mexicano, 1981.

Bibliografía

Alfaro, Alfonso, “Los espacios de la sazón. La sombrita, el antojo y el altar”, en: Patrimonio cultural y turismo. Cuadernos. Congreso sobre patrimonio gastronómico y turismo cultural en América Latina y El Caribe. Memorias, t. i. México: Conaculta, 2002, pp. 55-64.

Álvarez Gleasson, Miguel, “Estudio sobre los caminos nacionales”, El Trimestre Económico, vol. 6, núm. 22, julio-septiembre, 1939, pp. 239-269, en: https://www.jstor.org/stable/20854323

Barros, Cristina y Marco Buenrostro, Tlacualero. Alimentación y cultura de los antiguos mexicanos. México: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 2016, 268 pp., en: http://fahho.mx

Ceballos Ramírez, Manuel, El catolicismo social: un tercero en discordia, Rerum Novarum, la “cuestión social” y la movilización de los católicos mexicanos (1891-1911). México: El Colegio de México, 1991, pp. 175-252, en: Project muse, en: muse.jhu.edu/book/74251.

Compañía del Ferrocarril Mexicano, Convenio celebrado entre la Compañía del Ferrocarril Mexicano, representada por su Gerente General señor Bertram E. Holloway, y la Sociedad Ferrocarrilera Departamento de Vía, representada por su presidente general, señor Francisco de A. García. México, D. F., 1 de noviembre de 1923, 64 pp.

Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano, Contrato colectivo celebrado entre la Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Prevenciones particulares de la especialidad de vía y conexos, en vigor el 1 de abril de 1938. 64 pp.

Diario Oficial de la Federación, “Contrato ley de las industrias azucarera, alcoholera y similares de la República mexicana con vigencia del 16 de octubre de 2018 al 15 de octubre de 2020. México, 24 de mayo de 2019, en: https://www.dof.gob.mx

Diario Oficial de la Federación, “Contrato ley de las industrias azucarera, alcoholera y similares de la República mexicana con vigencia del 16 de octubre de 2020 al 15 de octubre de 2022. México, 14 de febrero de 2022, en: https://www.dof.gob.mx

Duhart, Frédéric, “Comedo ergo sum. Reflexiones sobre la identidad cultural alimentaria”, Gazeta de Antropología, núm. 18, 2002, 15 pp., en: http://hdl.handle.net/10481/7403

Eguiluz de Antuñano, Alicia E., “Aproximación a una teoría sociopolítica de las pasiones y los sentimientos: l@s comuner@s de Milpa Alta, D. F., vistos desde la perspectiva de los “Sentimientos de la Nación”, Revista Estudios Políticos, vol. 9, núm. 30, septiembre-diciembre, 2013, pp. 163-188, en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426439551008

Flores Bonilla, Karen Elizabeth, Aproximación al vocabulario ferroviario de México (1850-1930) Cambio y variación, tesis de licenciatura. México: buap, 2023, 227 pp.

García Espinoza de los Monteros, Catalina Aida, Patrimonialización y constitución socio técnica. El complejo hidroeléctrico Necaxa como dispositivo reticular, tesis de doctorado. País Vasco: Universidad del País Vasco / Universidad Carlos III de Madrid / unam, 2017. 386 pp.

Giménez, Gilberto, Estudio sobre la cultura y las identidades sociales. México: Conaculta / iteso, 2007, 480 pp. (Colección Intersecciones, 18)

Guajardo Soto, Guillermo, “Orígenes ferroviarios y efectos urbanos de la logística de última milla en la Ciudad de México, ca. 1890-1950”, TST, Transportes, Servicios y Telecomunicaciones, núm. 48, 2022, pp. 47-82.

Guerrero Ferrer, Adriana, “La figura del tlacualero en la cocina mexicana”, La Jornada de Oriente, Puebla, 11 de abril, 2003, en: https://www.lajornadadeoriente.com.mx/2003/04/11/puebla/cu14.htm

Menegus Borneman, Margarita y Juan Felipe Leal, “Las haciendas de Mazaquiahuac y El Rosario en los albores de la revolución agraria, 1910-1914”, Historia Mexicana, vol. 31, núm. 2, octubre-diciembre, 1981, pp. 233-277, en: https://www.jstor.org/stable/25135774

Nickel, Herbet J., Morfología de la hacienda mexicana, 2da. ed. México: fce, 1996, 496 pp.

Presidencia de la República, 50 años de la Revolución mexicana en cifras. Panorama cuantitativo del progreso económico y social generado por la Revolución mexicana. México: Presidencia de la República, 1953, 184 pp.

Robelo, Cecilio A., Diccionario de aztequismos o sea jardín de las raíces aztecas. Palabras del idioma náhuatl, azteca o mexicano, introducidas al idioma castellano bajo diversas formas, 3ra. ed. México: Ediciones Fuente Cultural, 1904, 555 pp.

Ruiz Jarquín, José Antonio, “Las canastas viajan en tren. Los peones de vía, el tlacualero y las canasteras del ferrocarril”, Mirada Ferroviaria, año 15, núm. 44, enero-abril, 2022, pp. 73-89, en: www.miradaferroviaria.mx/numero-44/

Ruiz Rivera, Leticia, “Cuando llegaron los gringos. La construcción del sistema hidroeléctrico Necaxa y su impacto social en una región indígena del Estado de Puebla, 1903-1931”, ponencia presentada en el iii Simposio Internacional de Historia de la Electrificación. Ciudad de México, marzo, 2015, 17 pp.

Ruiz Trujillo, Alejandra, Claude Joseph Desiré de Charnay. Mis viajes por México y la América Central, tesis de maestría, traducción del francés del libro intitulado Mes découvertes au Mexique et dans L’ Amerique du Centre, 1880. L. Hachette et Cie, Paris, 1881. México: unam, 2013, 104 pp.

Sistema Integral de Información del estado de Hidalgo, Enciclopedia de los municipios del estado de Hidalgo. Mineral del Monte: Gobierno del estado de Hidalgo / Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, 2011, 25 pp., en: http://docencia.uaeh.edu.mx>docs>Mineral-PDF

Hemerografía

El País. Diario Católico. Méjico, año ix, núm. 3065, 12 de julio, 1907, en: http://www.hndm.unam.mx

El Monitor Republicano. Diario de política, artes, industria, comercio, modas, literatura, teatros, variedades y anuncios. México, año vii, núm. 2268, 6 de agosto, 1851, en: http://www.hndm.unam.mx

El Siglo Diez y Nueve, México, año xii, t. 6, 27 de marzo, 1852, en: http://www.hndm.unam.mx

Revista

Mexrail. Revista mensual del Ferrocarril

Citas

[1] José Antonio Ruiz Jarquín, “Las canastas viajan en tren. Los peones de vía, el tlacualero y las canasteras del ferrocarril”, Mirada Ferroviaria, año 15, núm. 44, enero-abril, 2022, pp. 73-89.

[2] Frédéric Duhart, en “Comedo ergo sum. Reflexiones sobre la identidad cultural alimentaria”. Gazeta de Antropología, núm. 18, 2002, p. 2, en: http://hdl.handle.net/10481/7403, hace referencia a esta forma de comer. En este texto señala que “Las identidades culturales alimentarias profesionales se forjan según el tipo de unidad de producción y una socio-geografía laboral: la distancia al domicilio y el grado de aislamiento eran determinantes en la manera de comer de los hombres”.

[3]Cristina Barros y Marco Buenrostro, Tlacualero. Alimentación y cultura de los antiguos mexicanos, p. 14, en: http://fahho.mx

[4] Cecilio A. Robelo, Diccionario de aztequismos o sea jardín de las raíces aztecas. Palabras del idioma náhuatl, azteca o mexicano, introducidas al idioma castellano bajo diversas formas, p. 484.

[5] Karen Elizabeth Flores Bonilla, Aproximación al vocabulario ferroviario de México (1850-1930) Cambio y variación, pp. 131-132.

[6] Adriana Guerrero Ferrer, “La figura del tlacualero en la cocina mexicana”, La Jornada de Oriente, Puebla, 2003, en: https://www.lajornadadeoriente.com.mx/2003/04/11/puebla/cu14.htm. Última revisión: 31 de marzo de 2023.

[7] Tlaquehual: peón empleado a plazo determinado (corresponde al peón alquilado), miembro de una comunidad no radicada en la hacienda. Herbet J. Nickel, Morfología de la hacienda mexicana, p. 453.

[8] Capitán: jefe de un grupo de temporeros o semaneros, compuesto por lo general por 24 trabajadores y un responsable de alimentos (tlacualero). Ibid., p. 449.

[9] Ibid., p. 75.

[10] Margarita Menegus Borneman y Juan Felipe Leal, “Las haciendas de Mazaquiahuac y El Rosario en los albores de la revolución agraria, 1910-1914”, Historia Mexicana, vol. 31, núm. 2, octubre-diciembre, 1981, p. 250, en: https://www.jstor.org/stable/25135774. Última revisión: 28 de junio de 2023.

[11] Manuel Ceballos Ramírez, El catolicismo social: un tercero en discordia, Rerum Novarum, la “cuestión social” y la movilización de los católicos mexicanos (1891-1911), pp, 236-237, en: muse.jhu.edu/book/74251.

[12] Diario Oficial de la Federación (dof) “Contrato ley de las industrias azucarera, alcoholera y similares de la República mexicana con vigencia del 16 de octubre de 2018 al 15 de octubre de 2020”. México, 24 de mayo de 2019, en: https://www.dof.gob.mx. Última revisión: 6 de septiembre de 2023.

[13] dof, “Contrato ley de las industrias azucarera, alcoholera y similares de la República Mexicana con vigencia del 16 de octubre de 2020 al 15 de octubre de 2022”. México, 14 de febrero de 2022, en: https://www.dof.gob.mx. Última revisión: 6 de septiembre de 2023.

[14] Miguel Álvarez Gleasson, “Estudio sobre los caminos nacionales”, El Trimestre Económico, vol. 6, núm. 22, julio-septiembre, 1939, p. 249, en: https://www.jstor.org/stable/20854323. Última revisión: 30 de junio de 2023.

[15] Sistema Integral de Información del estado de Hidalgo, Enciclopedia de los municipios del estado de Hidalgo, p. 4, en: http://docencia.uaeh.edu.mx>docs>Mineral-PDF. Última revisión: 29 de junio de 2023.

[16] Alejandra Ruiz Trujillo, Claude Joseph Desiré de Charnay. Mis viajes por México y la América Central, tesis de maestría. Traducción del francés del libro intitulado Mes découvertes au Mexique et dans L’ Amerique du Centre, 1880, p. 48.

[17] Alicia E. Eguiluz de Antuñano, “Aproximación a una teoría sociopolítica de las pasiones y los sentimientos: l@s comuner@s de Milpa Alta, D. F., vistos desde la perspectiva de los ‘Sentimientos de la Nación’, Revista Estudios Políticos, México, unam, vol. 9, núm. 30, septiembre-diciembre, 2013, p. 181, en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426439551008

[18] Alfonso Alfaro, “Los espacios de la sazón. La sombrita, el antojo y el altar”, en: Patrimonio cultural y turismo. Cuadernos. Congreso sobre patrimonio gastronómico y turismo cultural en América Latina y El Caribe. Memorias, t. i, p. 55.

[19] Leticia Ruiz Rivera, “Cuando llegaron los gringos. La construcción del sistema hidroeléctrico Necaxa y su impacto social en una región indígena del Estado de Puebla, 1903-1931”, ponencia dictada durante el iii Simposio Internacional de Historia de la Electrificación, Ciudad de México, marzo, 2015, pp. 5, 7-8. Catalina Aida García Espinoza de los Monteros, Patrimonialización y constitución socio técnica. El complejo hidroeléctrico Necaxa como dispositivo reticular, p. 113.

[20] Gilberto Giménez, Estudio sobre la cultura y las identidades sociales, p. 30.

[21] Catalina Aida García Espinoza de los Monteros, op. cit., p.112.

[22] Alicia E. Eguiluz de Antuñano, op. cit., p. 176.

[23] Catalina Aida García Espinoza de los Monteros, op. cit., p.112.

[24] Ibid., p. 113.

[25] Manuel Ceballos Ramírez, op. cit., pp. 230-231.

[26] El País. Diario católico. Méjico, año ix, número 3065, 12 de julio, 1907, p. 2.

[27] “Estado que manifiesta los gastos erogados en el ramo de la limpia de la ciudad en las cinco semanas transcurridas de 30 de junio próximo pasado a 3 de agosto”, El Monitor Republicano. Diario de política, artes, industria, comercio, modas, literatura, teatros, variedades y anuncios, año vii, número 2268, 6 de agosto de 1851, p. 2. “Estado que manifiesta los gastos erogados en el ramo de la limpia de la ciudad en las cinco semanas transcurridas del 23 de setiembre (sic) al 2 de noviembre”, Ibid., número 2366, 12 de noviembre de 1851, p. 2. Ayuntamiento de México, “Cuenta de los gastos que ha tenido el ramo de limpieza de la ciudad desde el día 1 al 29 de febrero de 1852”, El Siglo Diez y Nueve, año xii, t. 6, 27 de marzo de 1852, p. 3, en: http://www.hndm.unam.mx

[28] Alfaro, Alfonso, op. cit., p. 56.

[29] Guillermo Guajardo Soto, “Orígenes ferroviarios y efectos urbanos de la logística de última milla en la Ciudad de México, ca. 1890-1950”, tst, Transportes, Servicios y Telecomunicaciones, núm. 48, 2022, p. 52.

[30] “Historia del servicio de coches dormitorios en nuestra línea”, mexrail. Revista mensual del Ferrocarril Mexicano, año i, t. ii, febrero de 1925, p. 14.

[31] Compañía del Ferrocarril Mexicano. Convenio celebrado entre la Compañía del Ferrocarril Mexicano, representada por su Gerente General señor Bertram E. Holloway, y la Sociedad Ferrocarrilera Departamento de Vía, representada por su Presidente General, señor Francisco de A. García, p. 5.

[32] Ibid., pp. 3-4.

[33] Ibid., p. 4.

[34] Agradezco a Patricio Juárez Lucas, jefe del Archivo Histórico del CEDIF, quien se encontraba limpiando y organizando el archivo del Ferrocarril Mexicano durante mi investigación. Su ayuda para localizar expedientes, nóminas y otros documentos que arrojaron la información sobre los tlacualeros fue fundamental, así mismo agradezco a Biko Ruiz Vélez por su apoyo en la revisión de los libros de nóminas del Ferrocarril Mexicano.

[35] Archivo Histórico del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias (CEDIF), en adelante AH CEDIF, “Pases anuales”, Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, 1913, s//n f.

[36] AH CEDIF, Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, Conservación de Vía, Libros de nóminas, mayo, 1956.

[37] AH CEDIF, Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, Conservación de Vía, Libros de nóminas, septiembre-octubre-noviembre de 1920, septiembre-octubre 1921.

[38] Presidencia de la República, 50 años de la Revolución mexicana en cifras. Panorama cuantitativo del progreso económico y social generado por la Revolución mexicana, p. 112.

[39] AH CEDIF, Fondo Ferrocarril Mexicano, op. cit., mayo de 1956.

[40] Agradezco al Mtro. Román Moreno Soto, de formación economista, el apoyo para la elaboración de las tablas de trayectoria salarial de Agustín Fonseca y Trinidad Montiel.

[41] AH CEDIF, “Informe de pases de viaje expedidos en primera División por C.R. Rosas, jefe de vía, durante el mes de diciembre de 1935”. Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, Conservación de Vía, 1935, s/n de foja.

[42] AH CEDIF, “Pase anual extraviado”. Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, Conservación de Vía, Memorándum 17-2. 1913, s/n de foja.

[43] AH CEDIF, “Pases anuales”. Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, Conservación de Vía, Memorándum 17-2 y 17-3. 1913, s/n de foja.

[44] AH CEDIF, “Agustín Fonseca Herrera: Vacaciones (transportador de alimentos)”. Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, Conservación de Vía, 1945. ff. 1-4.

[45] AH CEDIF, Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, Conservación de Vía, Libros de nóminas, septiembre-octubre 1921, diciembre 1925.

[46] Presidencia de la República, op.cit., p.112.

[47] AH CEDIF, “Trinidad Montiel, transportador de alimentos”. Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, Conservación de Vía, f. 2. Fondo Ferrocarril Mexicano, Sección Orizaba, Conservación de Vía, Libros de nóminas, diciembre, 1950.

[48] Presidencia de la República, op.cit., p.112.

[49] AH CEDIF, “Trinidad Montiel, transportador de alimentos”, op. cit., f. 3. Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano, Contrato colectivo celebrado entre la Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Prevenciones particulares de la especialidad de vía y conexos, en vigor el 1 de abril de 1938, pp. 31-32.

[50] AH CEDIF, Compañía del Ferrocarril Mexicano, “Informe de pases de viaje expedidos en Orizaba, Veracruz, por L. Castro”. Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, Conservación de Vía, noviembre, 1935, ff. 6-7.

[51] Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano, Contrato colectivo celebrado entre la Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, op. cit., p. 39.

[52] AH CEDIF, “Trinidad Montiel, transportador de alimentos”, op. cit., f. 2.

[53] AH CEDIF, “Informe de pases de viaje, Puentes y Edificios”. Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba. Conservación de Vía, 1935, s/n f.

[54] AH CEDIF, Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, Conservación de Vía, Libros de nóminas, septiembre-octubre de 1942, mayo-junio de 1956.

[55] Idem.

[56] Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano, Contrato colectivo celebrado entre la Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, op. cit., p. 54.

[57] Presidencia de la República, 50 años de la Revolución Mexicana en cifras..., op.cit., p.112.

[58] AH CEDIF, “Escalafón de cabos y otro personal de planta del Departamento de Conservación de vía, Segunda División, diciembre 20 de 1957”, Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, Departamento de Conservación de vía, f. 3.

[59] AH CEDIF, expediente sin título, Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, 1962, f. 10.

[60] Ibid., f. 9.

[61] Ibid., f. 8.

[62] AH CEDIF, “Escalafón del personal del Departamento de Vía, Distrito de Apizaco, correspondiente al primer semestre de 1977”, Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, Departamento de Vías y Estructuras, División Mexicano, f. 4. “Escalafón fusionado del personal del Departamento de Vías y Estructuras de la División Mexicano, correspondiente al primer semestre de 1981”, Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, Departamento de Vías y Estructuras. División Mexicano f. 7.

[63] José Antonio Ruiz Jarquín, op. cit., pp. 81-88.

[64] Ibid., pp. 82-83.

[65] Entrevista al señor Juan Bautista Robles, exmayordomo del Departamento de Reconstrucción de Carros y Coches de los talleres de Aguascalientes. Puebla, Puebla, 19 de junio de 2009.

[66] José Antonio Ruiz Jarquín, op. cit., p. 84.

[67] Ibid., p. 85.

[68] Ibid., pp. 83-86.

[69] AH CEDIF, expediente sin título, Fondo Ferrocarril Mexicano, sección Orizaba, 1962, ff. 7-8.