El ferrocarril y la modernidad en el México decimonónico: écfrasis e imágenes

The railroad and modernity in nineteenth-century Mexico: ekphrasis and images

Maricela Dorantes Soria*

Resumen

Este artículo aborda la reflexión sobre el ferrocarril como emblema de modernidad y progreso en el México decimonónico, a partir de la historiografía, hemerografía y de las expresiones plásticas. Gracias a la naturaleza de las fuentes consultadas advertimos una simbiosis del discurso visual y escrito, por los que logramos reconstruir el imaginario cultural, económico y político del siglo XIX. Las impresiones de los primeros viajeros del convoy oficial del Ferrocarril Mexicano, como las fotografías de las compañías constructoras del camino de hierro, se convirtieron en la pauta a seguir para configurar la representación del paisaje en litografías, como proyección del positivismo mexicano.

Palabras clave: Ferrocarril Mexicano, modernidad, écfrasis, imágenes, fotografías, litografías

Abstract

This article addresses the reflection on the railroad as an emblem of modernity and progress in nineteenth-century Mexico, based on historiography, hemerography, and plastic expressions. Thanks to the nature of the sources consulted, we noticed a symbiosis of visual and written discourse, through which we were able to reconstruct the cultural, economic, and political imaginary of the 19th century. The impressions of the first travelers of the official convoy of the Mexican Railroad, as well as the photographs of the companies that built the iron road, became the guideline to follow to configure the representation of the landscape in lithographs, as projection of Mexican positivism.

Keyswords: Mexican Railroad, modernity, ecphrasis, images, photographs, lithographs, photographs, lithographs

La construcción de la línea férrea entre Veracruz y la Ciudad de México fue una obra única que estuvo envuelta en un gran ejercicio mediático, en el que participaron historiadores, ingenieros, geógrafos, periodistas y artistas plásticos, por lo que fue un acontecimiento visualizado desde muy distintas perspectivas disciplinarias. Cada uno de estos expertos ofreció una serie de argumentos que testificaron cómo el Ferrocarril Mexicano se convertiría en punta de lanza para beneficios económicos, sociales y políticos, sin olvidar que sus trabajos de construcción integraron mano de obra, técnica y conocimiento del espacio, debido a que fue un desafío por los accidentes geográficos del terreno, como fue el trazo de las Cumbres de Maltrata.

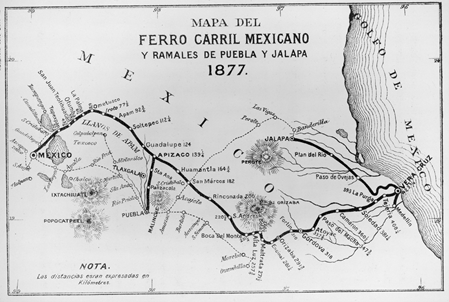

El proyecto del establecimiento de los caminos de hierro en México comenzó a gestarse el 22 de agosto de 1837, momento en que el presidente de la República, el general Anastasio Bustamante, otorgó la primera concesión al exministro de Hacienda Francisco Arrillaga, para su construcción entre el puerto de Veracruz y la capital. Pese a que, la inquietud por iniciar las obras ferroviarias comenzó en la década de los años treinta del siglo XIX, será hasta los últimos meses del año de 1872 cuando finalizarían, bajo el mandato político de Sebastián Lerdo de Tejada. Entre los años de 1842 y 1872 se construyeron 423,7 kilómetros de líneas férreas, estableciendo 30 estaciones entre el puerto y la ciudad de México. La mayor cantidad de tiempo se empleó en la construcción de la línea en Veracruz, debido a su complicada topografía.[1]

En este escrito presento un análisis historiográfico y hemerográfico sobre las obras de construcción del ferrocarril, perfilando el progreso económico, político y social de México. Para tal efecto vincularé la historiografía acerca de los estudios sistemáticos de historiadores e ingenieros, así como las fotografías y las litografías generadas en torno al camino de hierro, las cuales servirán para visualizar las écfrasis que realizaron los redactores viajeros del primer traslado oficial del Ferrocarril Mexicano, realizado entre el 1 y el 8 de enero de 1873, y que en este año celebramos el 150 aniversario de su inauguración.

Entre el progreso y el goce social

Una de las primeras publicaciones que dimensionó la percepción sobre la obra ferroviaria fue Observaciones generales sobre el establecimiento de caminos de hierro en los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la mención de pormenores económicos y geográficos sobre su construcción. En el análisis propuesto se advirtió que ese momento era, quizá, el más extraordinario del mundo, debido a los grandes e importantes adelantos realizados en las artes y las ciencias.[2] El ferrocarril formaba parte de esos progresos preeminentes y fue un ejemplo claro de los principios mecánicos en función directa con un mejor estado del hombre, ante la satisfacción de necesidades y de apartarlo de las adversidades, otorgándole seguridad y gozo, en función de su felicidad. Aquello que en el pasado se consideraba locura e insensatez se estaba concretando, los caminos de hierro y los canales comunicarían con prontitud y facilidad. México, por sus cualidades geográficas y topográficas, era el candidato idóneo para la construcción del ferrocarril, todo con el propósito de generar beneficios en los pasajeros y las mercancías que podrían intercambiarse entre ciudades, del interior a los puertos marítimos y viceversa.[3]

La República mexicana tenía como modelo a seguir a Inglaterra y Estados Unidos, naciones que comprobaron que la inversión en las líneas ferroviarias significaba riqueza. Otros Estados tenían sembrada la inquietud de esta novedosa tecnología, Francia, Países Bajos, Prusia, y hasta la isla de Cuba. Los caminos de hierro permitirían un contacto recíproco entre pueblos, a la par que facilitarían conocer su características y disposiciones, así como las producciones locales, lo cual derivaría en un intercambio y en el establecimiento de un comercio interno, relaciones amistosas que promoverían la paz pública, la felicidad privada y, por supuesto, la principal consecuencia, las ventajas económicas, todo en función del goce social.[4]

Inclusive, estas concepciones progresistas y positivistas se visualizaron al referir que México era una de las naciones más hermosas y que había sido escogida por la Divina Providencia para beneficiarse con la mayor invención de los tiempos modernos: el ferrocarril. Este medio de transporte permitiría competir con Europa, ya que tomaría un lugar en la escala de adelantos internos. La nación tendría por objetivo vencer los obstáculos de la naturaleza para comunicar diferentes secciones del territorio para facilitar el intercambio de productos agrícolas, proteger y promover la industria y aumentar así la riqueza, el poder y la prosperidad.[5]

De igual manera, el progreso mexicano trascendería el ámbito económico y social para repercutir en el ámbito político. El camino de hierro ofrecería ventajas al gobierno, ya que, al presentarse una situación de emergencia, las tropas, las provisiones y los pertrechos de la guerra podrían enviarse con prontitud de un lugar a otro, a una velocidad hasta entonces desconocida. También se lograrían apagar los disturbios y sofocar tumultos y revoluciones, asegurando con ello la paz y la tranquilidad del país. Estos beneficios promoverían la formación de una fuerza armada, como si fuera un brazo protector que infundiría respeto en las naciones del mundo, y México estaría entre los Estados más poderosos, por su poder, riqueza, civilización e influencia.[6]

En la segunda mitad del siglo XIX, el imaginario progresista siguió motivando una avalancha de opiniones, como fue la del periodista, político, escritor y novelista mexicano Manuel Payno, con su obra Memoria sobre el Ferrocarril de México a Veracruz, publicada en 1868. Con ella Payno se sumó al pensamiento de que el ferrocarril era competencia del Congreso mexicano, puesto que formaría parte esencial del desarrollo comercial y el bien público, debido a que su construcción estaba en las subvenciones otorgadas a compañías privadas. Desde su perspectiva, el ferrocarril generaría transformaciones en el ámbito mercantil, en el aumento de las rentas públicas, sin obviar que contribuiría al “progreso y desarrollo de la civilización”.[7] Consecuencias que repercutirían en la influencia y cooperación en el establecimiento de los adelantos positivos en la nación mexicana.

En esta dinámica de exaltación de la infraestructura ferroviaria, los colaboradores y los redactores de los diarios fueron pieza clave para advertir cómo la línea de hierro convertiría en una sola unidad al primer puerto del país y a la capital. En El Eco de Ambos Mundos, el columnista A. M. Domínguez expresó que México formaba parte de los adelantos y de la Ilustración, situación que no debía parar, sino, por el contrario, era necesario considerar al ferrocarril como las “alas de vapor” que representarían a la nación y que anunciaría al mundo desde sus playas “que México era dueño de sus destinos” y que inscribiría su nombre entre las naciones del primer orden.[8]

En colaboración con El Monitor Republicano, el ingeniero topográfico Gaspar Sánchez Ochoa señalaría las ventajas de la posición geográfica de México para la construcción de la línea férrea interoceánica, que tendría su fundamento en el ferrocarril inaugurado en 1873. La nación fue equiparada con Estados Unidos y con Europa, por la franca expectativa de comunicación con Japón, China y Australia, a través de la línea interoceánica.[9] Los argumentos del ingeniero Sánchez demostraron la perfecta y evidente geografía para la conveniencia de un ferrocarril que daría entrada y salida a las riquezas. La construcción de su exaltación estuvo motivada en demostrar a los hijos de México que el derecho de tránsito era un interés primordial del tesoro nacional.[10]

En este panegírico ferroviario, el redactor y dramaturgo Alberto G. Bianchi vislumbró al ferrocarril como el medio de mejoras que tanto se anhelaba en el país, al señalar que las condiciones apetecibles por su clima, sus productos minerales y agrícolas encantarían a hombres trabajadores que quisieran vivir en él.[11] El medio para lograrlo sería el camino de hierro, el cual generaría mejoras en los traslados de los viajeros, quienes ya no tendrían que soportar los molestos periplos en carruajes de las diligencias generales. A esto se sumaría que los asentamientos cercanos a la vía de comunicación entre el puerto y la capital progresarían en su comercio e industria, al transportar con holgura y diligencia toda clase de productos. Además, con la inmigración se poblarían los espacios deshabitados y el genio de la industria vendría como “ángel del cielo a derramar una lluvia de bendición sobre las fértiles campiñas”. Concluye Bianchi que México tendría una esperanza duradera, como la que se disfrutaba en esos momentos, con base en las vías de comunicación construidas y por las que estaban por construirse, visualizando un brillante mañana.[12]

Quiero hacer hincapié que la historiografía y hemerografía decimonónica, en torno del Ferrocarril Mexicano representó, de manera irremediable, a la ideología de la época: el positivismo. Esta ideología tenía entre sus preceptos el progreso con base en los avances de la ciencia y, de manera directa, derivaba en la felicidad del hombre y en la obtención de beneficios. La construcción del camino de hierro conduce a plantearnos varias perspectivas en torno a las obras constructivas, las cuales van más allá del imaginario progresista del México decimonónico, como son la fuerza de trabajo, las inversiones monetarias y la importación de la infraestructura, como el soporte físico en que discurriría el sistema ferroviario. Tales indicadores merecen una reflexión que permitirá visualizar la realidad económica y social de las líneas férreas. Aspectos que aún requieren de estudio y reflexión.

Analizadas las percepciones sobre el ferrocarril respecto a sus alcances económicos, sociales y políticos, conviene que conozcamos algunos detalles de la inauguración de la primera línea férrea y su franca correspondencia con fotografías y litografías del paisaje que cobijó viaductos, puentes y túneles del camino de hierro mexicano.

Imágenes de la modernidad: écfrasis, fotografías y litografías

La culminación de las obras de construcción del Ferrocarril Mexicano entre Veracruz y la Ciudad de México motivó un sinfín de celebraciones, entre las que destaca su inauguración, con el primer traslado oficial suscitado entre el 1 y el 8 de enero de 1873, y en el que participó el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Las écfrasis[13] del paisaje y la topografía del México decimonónico presentadas en las impresiones de los primeros viajeros del convoy oficial, quienes eran redactores y colaboradores de los diarios más significativos de la segunda mitad del siglo XIX en el país, posibilitan que los lectores correlacionen un discurso verbal con evocaciones o recreaciones mentales. Me permito hacer la referencia en tiempo presente, porque el ejercicio retórico que realizaron, al detallar de manera vivencial los espacios que iban descubriendo al avance del ferrocarril, conduce a apreciar la interacción entre la naturaleza y la tecnología. Gracias a la representación verbal se visibilizaron parajes, puentes, túneles, montañas y ríos, derivando en una imagen-texto; aquello a lo que nombran una posibilidad ecfrástica en la que interactúa lo visual con lo escrito. Discurso en que cobran relevancia los significados que se recrean en la imaginación y la metáfora.[14] A lo anterior sumemos que las écfrasis es la recreación verbal de algo observado, y tal detalle en la descripción conduce a la visualización de lo referido.[15]

Al reflexionar sobre la écfrasis del espacio de la línea ferroviaria estamos ante una representación selectiva del paisaje. La descripción de los carros de pasajeros, del espacio, los puentes, los túneles y los festejos que hicieron en las poblaciones por los que se detuvo el convoy oficial recrean de manera inexorable lo que observaron los pasajeros del primer recorrido. El papel de la écfrasis es medial entre el acontecimiento histórico y las impresiones de los pasajeros, es decir, por la narrativa se reconfiguró lo observado, con criterios del imaginario decimonónico, convirtiéndose así en testimonio de una percepción de la realidad. No se pretende resaltar sólo el papel de la descripción, sino correlacionarla con las imágenes que surgirán antes, a la par o después de la inauguración.

En el ejercicio que realicé por reconstruir el recorrido inaugural del ferrocarril consulté diversas obras que ilustraron paisajes mexicanos, así como espacios relacionados con el camino de hierro: descripciones literarias, fotografías, litografías y cromolitografías.[16] Para el objetivo de este escrito sólo me centraré en el trabajo fotográfico de Abel Briquet y en las litografías contenidas en la obra de Gustavo Adolfo Baz y Eduardo Gallo, Historia del Ferrocarril Mexicano.[17]

La reproducción mecánica de la imagen tuvo un gran auge desde los albores del siglo XIX en Europa, que impactó a la producción editorial. Fue en los años que van de 1820 a 1860 que las ediciones ofrecían imágenes y textos ilustrados de manera masiva. México se vio influenciado por la tendencia de publicar imágenes en los textos.[18] Así, la litografía en México tendría sus orígenes en 1826, con el pintor italiano Claudio Linati,[19] y tomaría mayor auge en la década de 1830-1839. Los momentos clave para el desarrollo de las ediciones en que el texto y las imágenes se unieron para configurar un retrato vívido de una realidad circundante, fueron los años de 1854 y 1855.[20] En las primeras páginas de este artículo se hizo hincapié en que el siglo decimonónico fue el contexto en que se realizaron avances en las artes y las ciencias, y la fotografía como la litografía son muestra de ello.

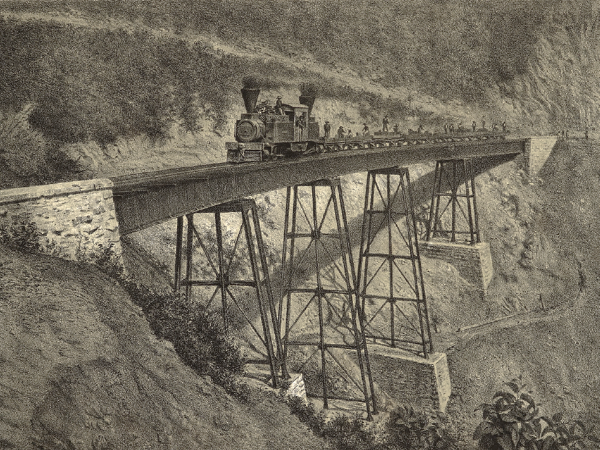

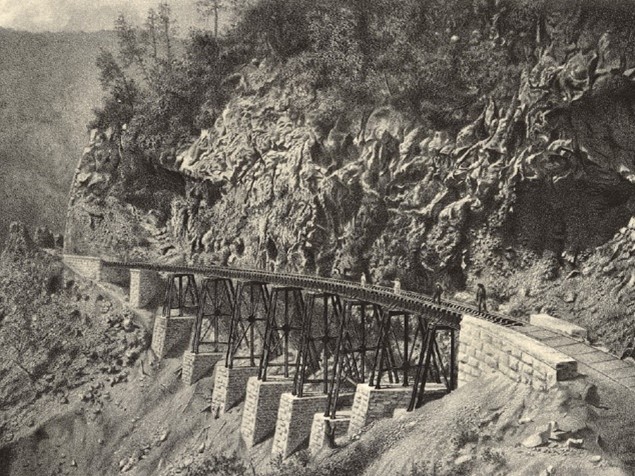

Las obras de ingeniería, las locomotivas y el transporte, así como los trabajos de construcción del ferrocarril se registraron en fotografías. Estas reproducciones mecánicas se convertirían en una muestra de concepciones y experiencias espaciales y no en simples ilustraciones o tomas de paisaje.[21] En la década de los años setenta del siglo XIX se incrementaron las comisiones para la construcción del ferrocarril en la medida en que aumentaron las obras públicas y privadas. De tal suerte que las empresas que tuvieron los encargos de las obras ferroviarias requirieron de un registro fotográfico del proyecto. Entre los fotógrafos documentalistas destacó Alfred Briquet, más conocido por el seudónimo de Abel Briquet, considerado el fotógrafo del progreso y la modernidad en México, y quien fue comisionado en 1872 y 1873 por la Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano, constituida en octubre de 1867, para documentar las obras concluidas y en explotación. Briquet se dio a la tarea de registrar la interacción entre la tecnología, los materiales y la naturaleza, por lo que realizó una serie de tomas en exteriores que le valieron trascender como uno de los fotógrafos más emblemáticos de la época. En un ejercicio comparativo entre fotografías, litografías y cromolitografías advertí que las primeras se convirtieron en fuentes visuales para dibujantes, pintores y litógrafos, ante el afán de ponderar la modernidad, a través del Ferrocarril Mexicano.

El trabajo editado por Gustavo Adolfo Baz y Eduardo Gallo, nombrado Historia del Ferrocarril Mexicano,[23] cuenta con 35 litografías y un mapa plegado. Esta obra cobra singular relevancia por tener como objetivo dar a conocer las diversas facetas de la grandiosa obra del camino de hierro, así como una descripción del paisaje por el que atravesaba el traslado del puerto de Veracruz a la capital, tal como si fuera una pintura poética y legendaria. La información que presentaron dio a conocer los recursos, frutos y riquezas de la tierra; a la par que mostró el proceso constructivo del ferrocarril. Infraestructura que constituiría una piedra en la prosperidad de México, por su atractivo turístico, comercial, agrícola, político y para los migrantes.[24] La recreación del aspecto geográfico del país y las litografías de estaciones, las vías, las máquinas y las carrozas fueron los protagonistas de la recreación y la representación del paisaje cultural mexicano. Las litografías estuvieron a cargo de Santiago Hernández, Antonio Orellana, José Villasana, Hesiquio Iriarte, F. Poceros y A. Sánchez.[25] Imágenes que fueron el medio por el que se vislumbró y difundió el progreso tecnológico y la prosperidad económica del México.

Centremos nuestra atención en las écfrasis del primer recorrido oficial en las voces de los columnistas Enrique Chavarri, conocido como Juvenal; Alfredo Bablot, a quien se le nombraba “El Federalista”; Javier Santa María y Eduardo Gallo. La correspondencia, que consistió en telegramas y cartas, se publicó entre el 1 y el 9 de enero de 1873, en los diarios El Monitor Republicano y El Siglo XIX. Para esta recreación ecfrástica recuperaremos las fotografías de Abel Briquet y las litografías de Historia del Ferrocarril Mexicano.

Las fuentes consultadas[26] coinciden en que los días previos al primer viaje oficial de la línea férrea, la Ciudad de México vivía una gran algarabía, ya que estaba impregnada de una notable expectativa que se percibía en los establecimientos comerciales atiborrados de personas presurosas por comprar ropa, petacas, paraguas y guantes para el viaje que emprenderían a Veracruz. La noche previa a la salida de la primera expedición presidencial, la ciudad se había iluminado con hogueras que advertirían sobre el trabajo de hombres que preparaban la festividad, mientras que en la estación Buena Vista lamparitas de gas se colocaron en faroles y estaban apostadas entre trecho y trecho de las vigas. Las dos de la mañana fue la hora en que las locomotoras se dispusieron en las vías de la estación para iniciar su recorrido; a las tres, los vagones estaban colocados de manera conveniente en tanto que las personas que no eran pasajeros comenzaban a reunirse para presenciar la partida de los trenes. Una hora después, a las cuatro de la mañana, el repiqueteo de la salva de artillería anunciaba la salida del presidente Sebastián Lerdo de Tejada de Palacio.

Ya en la Estación Buenavista, el señor Lerdo estaba congraciado, rejuvenecido, y con los ojos brillantes iba estrechando las manos de aquellos que realizarían, junto con él, el primer viaje oficial del Ferrocarril Mexicano. Poco a poco los vagones se fueron llenando y a las cinco horas el silbido de la locomotora irrumpió la algarabía de los presentes, como homenaje a la paz y al progreso. Las efusivas dianas del primer batallón anunciaban la salida del convoy presidencial, junto a su comitiva oficial, ministros, diputados, generales, y otros ciudadanos de renombre. El convoy estaba integrado por cuatro coches de pasajeros y cuatro de escolta. El momento estaría enmarcado por la elegancia de los vagones oficiales de presidencia y por el orden de un público que despedía al tren entre aplausos, gritos enaltecidos de ¡vivas! y una alegría apenas contenida; mientras la ciudad se llenaba del estruendo con un segundo repiqueteo de las salvas que anunciaría la salida del tren de la capital. Una hora después, a las seis de la mañana, un segundo convoy partiría con mujeres de familias renombradas de México y con redactores de diarios que dieron cuenta de tan significativo acontecimiento.

El convoy oficial llegaría como primer punto a la estación de Tepexpan, continuaría hasta Otumba; enseguida a los llanos de Apam; prosiguieron a Soltepec así como a la estación de Apizaco, en Tlaxcala. Esta parte del recorrido se realizó sin contratiempos y los viajeros se dedicaron a describir la algarabía y las celebraciones en cada estación y población que atravesó el convoy, y que recibían con música y decoración vistosa al presidente Sebastián Lerdo de Tejada y a la comitiva de inauguración.[27] Será a partir de la estación Boca del Monte, en Puebla, que las écfrasis de la topografía accidentada se volvieron vivenciales para denotar la simbiosis entre la modernidad y la naturaleza. Inclusive, las litografías de Historia del Ferrocarril Mexicano son abundantes, a partir de esta estación.

A la salida de Boca del Monte, Alfredo Bablot, “El Federalista”, y Enrique Chavarri, “Juvenal”, aludieron a las Cumbres de Maltrata como un espectáculo horriblemente hermoso, en donde la locomotora y los vagones iban casi a la orilla del abismo, lo que les causaba vértigo a los viajeros, y que un movimiento diferente hubiera provocado que aquella mole de máquina de doble potencia y grandes vagones se despeñaran al más vertiginoso precipicio. El camino de la línea férrea no sólo se distinguía por los tendidos de hierro y madera, sino por las tallas en la roca viva. Tales impresiones generaron admiración en los pasajeros; estaban maravillados ante los trabajos gigantescos y el atrevimiento de la concepción de las líneas férreas, como también por la ejecución, con los numerosos túneles y puentes que provocaron frenéticas hurras mientras advirtieron la mesura del maquinista, que no hacia uso del vapor en los descensos pronunciados, sino de los garrotes, con la finalidad de disminuir la rapidez del descenso.

Las cumbres fueron el espacio en el que la ciencia agotó todo atrevimiento, así como la naturaleza mostró todo lo pintoresco. Los trabajos cíclopes tendieron su red en la parte más escarpada, allí donde sólo las águilas pudieron escalar. La máquina rugió sordamente; los pasajeros, en un silencio profundo, admiraron las obras y consideraron el inmenso peligro que allí se corría. Todo el paisaje extraordinario se presentaba ante los espectadores: las montañas, las siembras, huertos y vegas de las planicies; mientras los fondos de las barrancas apenas eran perceptibles. Antes sus ojos estaba El Infiernillo, punto que le hacía honor a su nombre por lo espantoso e indescriptible del camino. Eduardo Gallo refirió que en esos momentos el Pico de Orizaba ostentaba una corona de plata, como si se tratase de un terrible centinela que vigila la llanura y las cañadas de vegetación y accidentes.

Al Infiernillo le siguió Orizaba, la ciudad de los vergeles; aromosa por los plataneros y cafeteros, a la que llegaron a las 5:30 de la tarde del 1 de enero, después de tener un viaje “felicísimo”. Fue un día de grandes emociones, en el que el presidente Lerdo recibió demostraciones de entusiasmo en cada uno de los lugares en los que el tren se detuvo.

Orizaba, la ciudad en que el presidente pernoctó, no fue la excepción, el recibimiento consistió en salvas de artillería, cohetes y aclamaciones, encabezadas por Gabriel de la Torre, jefe político, acompañado por los generales Alatorre y Carrillo, el ayuntamiento y la sociedad orizabeña, quienes recibieron al señor Lerdo con víctores, música y otras demostraciones. Por la noche se ofreció una comida en casa del señor Crawley, constructor de la línea férrea. A la comitiva oficial se unieron periodistas invitados de La Habana y parte de la oficialía del buque español “Isabel La Católica”, el cual se sumó a los festejos por la inauguración del Ferrocarril Mexicano. Después de la cena se quemaron los más vistosos fuegos artificiales, hubo víctores, globos y serenatas.

Al día siguiente, 2 de enero, salieron de Orizaba hacia la heroica ciudad de Veracruz. El convoy avanzaba y advirtieron que la vegetación fue cambiando, en tanto, los cerros del Borrego y de Escamela eran centinelas de su tránsito. La locomotora comenzó a franquear curvas violentas, pasando entre montañas talladas a pico, como si fueran enormes moles en las que se abrían paso las líneas férreas. Pareció que rindieron tributo de admiración a aquella mensajera del progreso que cruzaba haciéndose escuchar, como si fuera la buena nueva de la civilización. Avanzaban entre bosques vírgenes que abrían paso al león del trabajo cuando escucharon su mágico rugir. De pronto, se escuchó ¡Allí está! Gritaron los viajeros sorprendidos, ¡El gran puente de Metlac!, mientras atravesaban un túnel que los hizo penetrar en la entraña del monte, y cuatro túneles más los separaban de la barranca que albergaba al puente curvo de hierro, en donde el paisaje era espléndido e imponente, con grandes columnas que permitieron lograr una elevación en que las copas de los árboles, que estaban en el fondo de la barranca, apenas se distinguían. En la mitad del camino del puente, una cascada se desplomaba en olas de plata y en brillante espuma. ¡Hurra! Gritaban los viajeros ¡Viva México!

Al tiempo, el convoy llegaba a la campiña de Córdoba y adelante visualizaron las cascadas del Chiquihuite que se ofrecían ante sus ojos. Era una vista que el Creador había dibujado en momentos de grande complacencia, como si la montaña se vistiera de gala cuando en torno suyo un suspiro geológico levantó aquellas rocas. El aroma del Eucaliptus, el sensual perfumado de las plantas de todas las zonas, embriagaba el momento, mientras los pasajeros del convoy cerraban los ojos para soñar, pero una exclamación de los viajeros los despertó: ¡El puente del Chiquihuite! Obra magna, paso atrevido del ingeniero, que debía haberse inspirado entre aquellos asuntos del paraíso ¡Oh, sí! El ingeniero que había trazado ese camino debía ser poeta, porque al escuchar el trino de las aves, el murmullo de los torrentes y al mirar aquella naturaleza, su compás debió girar inspirado por aquel espléndido jardín. Alfredo Bablot refirió que los puentes causaron gran admiración, debido a que el de Metlac era curvo, de hierro, con 450 pies de largo y 92 de altura; el de Atoyac con 330 pies de longitud y 100 de altura, en tanto que, el del Chiquihuite era de 340 pies por 67.

Avanzaban; pasaron puentes y más puentes, campiñas y jardines, montañas de mármol y basalto, selvas vírgenes, vergeles indescriptibles, la imaginación se extravió; entonces creyeron en Dios; entonces recordaron que, todo aquello, se levantó del caos bello y sublime, como la primera mirada que le apreció. Poco a poco se iban acercando a la heroica, estaban ante el Paso del Macho, y de pronto, ante sus miradas estaba el puente de La Soledad, magnífico, extenso y sumamente atrevido. Siguieron, el tren avanzaba entre montañas y vergeles; los pasajeros estaban cada vez más entusiasmados, mientras se acercan a Veracruz. Por fin vieron los médanos, la brisa del mar les dio en la cara, el puerto estaba cerca. Había anochecido ya y aún tenían dos horas para llegar a Veracruz. El tren oficial estaría en el puerto a las 7:45 de la noche. Catorce buques anclados en la bahía anunciaron la llegada del tren; en la puerta de La Merced había una multitud, mientras tambores hacían marcha, cohetes escalaban los aires, y ¡vivas! atronaban los oídos.

Enrique Chavarri, “Juvenal”, en la relatoría sobre la terminación de los festejos de la inauguración del ferrocarril, refiere que se cerraba un paréntesis de sucesos políticos. México se inscribía en la vanguardia de la civilización y palpaba el gran porvenir al que estaba llamado, no había duda de que el plan administrativo recordaría al primero de los puertos de mar y a las ciudades que le acercan, y a las que impartiría toda la protección que necesitaran. El camino de hierro haría que se estrechasen los vínculos de unión entre ambas ciudades que debían ser hermanas, una en ayuda de la otra; Veracruz como la puerta por donde entraron los gérmenes de la civilización, México que los recibía y fecundaba.[31]

Epílogo

En el análisis presentado sobre la inauguración de la primera línea ferroviaria México-Veracruz utilicé fuentes escritas y visuales que mostraron el paisaje cultural, simbiosis entre la naturaleza y la tecnología, del recorrido del primer convoy oficial. Las narrativas describieron la majestuosidad de las obras ferroviarias en franca interacción con los embates geográficos. Todo ello formó parte del imaginario decimonónico mexicano, de aquellos viajeros que fueron testigos del recorrido que hizo el convoy inaugural. Las obras plásticas que hemos observado a lo largo de esta presentación forman parte del imaginario de la modernidad que buscó exponer el desarrollo cultural y tecnológico del país. Las descripciones literarias y las imágenes que acompañaron este ejercicio nos permitieron reconstruir el paisaje natural y cultural de los espacios que comprendieron la primera línea de hierro entre Veracruz y la Ciudad de México, puesto que significaron un esfuerzo por testificar sobre la historia, la riqueza natural y el poder de México. Vale la pena reconsiderar la espontaneidad que imprimieron los espectadores del viaje inaugural del Ferrocarril Mexicano, naturalidad que muestra el pensamiento progresista y romántico de la época.

Fuentes consultadas

Hemerografía

Hemeroteca Nacional Digital de México

Bablot, Alfredo, El Siglo XIX.

“Gacetilla”, t. 55, núm. 10, 222, año XXXII, séptima época, 2 enero 1873.

“Gacetilla”, t. 55, núm. 10, 223, Año XXXII, séptima época, 3 enero 1873.

Bianchi, Alberto G., El Monitor Republicano.

“Inmigración”, núm. 7, año XXIII, quinta época, 8 de enero de 1873.

Chavarri, Enrique, El Monitor Republicano. Diario de política, literatura, industria, comercio, modas, teatros, variedades, anuncios, &c.

“Gacetilla”, núm. 2, año XXIII, quinta época, 2 enero 1873.

“De México a Orizaba. Rápidos apuntes sobre el camino”, núm. 6, año XXIII, quinta época, 7 enero 1873.

“De Orizaba a Veracruz”, núm. 7, año XXIII, quinta época, 8 enero 1873.

“Boletín del ‘Monitor’”, núm. 8, año XXIII, quinta Época, 9 enero 1873.

Domínguez, A. M., El Eco de Ambos Mundos. Diario de Política, Literatura, Arte, Ciencias, Industria, Comercio, Medicina, Tribunales, Agricultura, Teatros, Modas, Anuncios.

“Editorial: México y Veracruz”, núm. 1, año iv, 1 de diciembre de 1873

Gallo, Eduardo, El Siglo XIX.

“Gacetilla”, t. 55, núm. 10, 221, año XXII, séptima época, 1 enero 1873.

“Gacetilla”, t. 55, Núm. 10, 224, Año XXII, séptima época, 4 enero 1873.

Santa María, Javier, El Siglo XIX.

“Editorial”, t. 55, núm. 10, 225, año XXXII, séptima época, 5 enero 1873.

Sánchez Ochoa, Gaspar, El Monitor Republicano.

“Editorial”, núm. 4, año XXIII, quinta época, 4 de enero de 1873.

Bibliografía

Agudelo, Pedro Antonio, “Entre realidad y ficción. La écfrasis literaria en ‘El engañoso cuadro’ de Pedro Gómez Valderrama”, Revista Co-herencia, núm. 17, vol. 9, 2012, pp. 71-93.

___________, “Los ojos de la palabra. La construcción del concepto de écfrasis, de la retórica antigua a la crítica literaria”, Lingüística y Literatura, núm. 60, 2011, pp. 75-92.

Baz, Gustavo Adolfo y Eduardo Gallo, Historia del Ferrocarril Mexicano. Riqueza de México en la zona del Golfo á la Mesa Central, bajo su aspecto geológico, agrícola, manufacturero y comercial. Estudios científicos, históricos y estadísticos. México, Gallo y Compañía, Editores, 1874. (Edición facsimilar)

Favila Vázquez, Mariana, “Fotografía y paisaje mexicano: una reflexión desde la geografía cultural (1860-1910)”, Investigaciones Geográficas, núm. 106, diciembre 2021, pp. 1-16.

Linati, Claudio, Trajes civiles, militares y religiosos de México (1828), introducción, estudio y traducción de Justino Fernández. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1956.

Observaciones generales sobre el establecimiento de caminos de hierro en los Estados Unidos Mexicanos; su utilidad pública y adaptación al país, como el medio de facilitar la comunicación interna; juntamente con una demostración concisa de los diferentes caminos de la misma clase en Europa y Norte América, que manifiesta sus costos, acompañadas de varias láminas, y distribuidas al pueblo mejicano en particular. Nueva York: Imprenta de J., 1833.

Payno, Manuel. Memoria sobre el ferrocarril de México a Veracruz. México: Imprenta de Nabor Chávez, 1868. (Edición facsimilar)

Pérez Salas C, María Esther, “Nuevos tiempos, nuevas técnicas: litógrafos franceses en México (1827-1850)”, en : Impressions du Mexique et de France, pp. 219-254. París : Éditions de la Maison des Sciences de l’homme, 2009.

smu Digital Collections, en línea, consultado el 10 de septiembre de 2023, en: https://www.smu.edu/libraries/digitalcollections.

Citas

[1] La línea de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, incluyendo su ramal de Apizaco a Puebla, infraestructura que implicó la construcción de diez viaductos, 55 puentes de fierro, 93 puentes de madera, estos últimos se fueron sustituyendo con el paso del tiempo por puentes de fierro.

[2] Observaciones generales sobre el establecimiento de caminos de hierro en los Estados Unidos Mexicanos; su utilidad pública y adaptación al país, como el medio de facilitar la comunicación interna; juntamente con una demostración concisa de los diferentes caminos de la misma clase en Europa y Norte América, que manifiesta sus costos, acompañadas de varias láminas, y distribuidas al pueblo mejicano en particular, p. 3.

[3] Ibid., pp. 3-4.

[4] Ibid., pp. 6-7.

[5] Ibid., pp. 7-8.

[6] Ibid., p. 10.

[7] Manuel Payno, Memoria sobre el ferrocarril de México a Veracruz, pp. 3-4.

[8] A. M. Domínguez, en El Eco de Ambos Mundos, “Editorial: México y Veracruz”, 1 de diciembre de 1873, p. 1.

[9] Red inaugurada en los últimos años del siglo XIX.

[10] Gaspar Sánchez Ochoa, en El Monitor Republicano, “Editorial”, 4 de enero de 1873, pp. 1-2.

[11] Alberto G. Bianchi, en El Monitor Republicano, “Boletín del ‘Monitor’”, 8 de enero de 1873, p. 1.

[12] Idem.

[13] Écfrasis, etimológicamente, proviene del griego Ek que significa “fuera”, y de phrasein, que significa “hablar”; es la acción de hacer comunicable o facilitar el acceso a algo. Es una estrategia estético-literaria que permite representar y presentar una interpretación del arte, elaborar una recreación. Pedro Antonio Agudelo Rendón, “Entre realidad y ficción. La écfrasis literaria en ‘El engañoso cuadro’ de Pedro Gómez Valderrama”, en Revista Co-herencia, núm. 17, vol. 9, 2012, p. 72.

[14] Pedro Antonio Agudelo, “Los ojos de la palabra. La construcción del concepto de écfrasis, de la retórica antigua a la crítica literaria”, en Lingüística y Literatura, núm. 60, 2011, p. 77.

[15] Ibid., p. 89.

[16] Véase Castro, Casimiro, J. Campillo, L. Auda y G. Rodríguez, México y sus alrededores. Colección de vistas, monumentos y trajes del país, 1855 y 1857; Álbum del Ferro-carril Mexicano. Colección de vistas pintadas del natural por Casimiro Castro, publicado en 1877; Álbum mexicano. Colección de paisajes, monumentos, costumbres y ciudades principales de la República.

[17] Gustavo Adolfo Baz y Eduardo Gallo, Historia del Ferrocarril Mexicano. Riqueza de México en la zona del Golfo á la Mesa Central, bajo su aspecto geológico, agrícola, manufacturero y comercial. Estudios científicos, históricos y estadísticos, 1874.

[18] María Esther Pérez Salas C, “Nuevos tiempos, nuevas técnicas: litógrafos franceses en México (1827-1850)”, en: Impressions du Mexique et de France, p. 220.

[19] Claudio Linati, Trajes civiles, militares y religiosos de México, 1828.

[20] Como fue el caso de México y sus alrededores, obra publicada entre 1855 y 1857.

[21] Mariana Favila Vázquez, “Fotografía y paisaje mexicano: una reflexión desde la geografía cultural (1860-1910)”, Investigaciones Geográficas, núm. 106, diciembre 2021, p. 2.

[22] smu Digital Collections, en: https://digitalcollections.smu.edu/digital/collection/mex/id/1693/rec/69.

[23] Baz y Gallo, op. cit.

[24] Introducción, Historia del Ferrocarril Mexicano.

[25] Poca información existe de los litógrafos. Hesiquio Iriarte fue prestigioso ilustrador de la época que trabajaría en Los mexicanos pintados por sí mismos, México, M. Murguía, 1854; y en El Episcopado Mexicano. México, Imprenta de Jens y Zapiain, 1877. José María Villasana Carballo, impresor, redactor y diputado, egresado de la Academia de San Carlos y colaborador de México y sus Costumbres, en 1872, así como en El Ahuizote. Santiago Hernández, litógrafo, pintor y colaborador de diarios como La Orquesta, El Rascatripas, La Máscara, El Ahuizote y El Hijo del Ahuizote.

[26] Para efectos de operatividad y secuencia adecuada del relato de la inauguración del Ferrocarril Mexicano mencionaré en esta nota las publicaciones consultadas para la reconstrucción. Fuentes disponibles en Hemeroteca Nacional Digital de México.

Enrique Chavarri, Juvenal, en El Monitor Republicano, “Gacetilla”, 2 enero 1873, pp. 3-4; “De México a Orizaba. Rápidos apuntes sobre el camino”, 7 enero 1873, p. 1; “De Orizaba a Veracruz”, 8 enero 1873, pp. 1-2.

Javier Santa María, en El Siglo XIX, “Editorial”, 5 enero 1873, p. 1.

Eduardo Gallo, en El Siglo XIX, “Gacetilla”, 1 enero 1873, p. 3; “Gacetilla”, 4 enero 1873, p. 3.

Alfredo Bablot, en El Siglo XIX, “Gacetilla”, 2 enero 1873, p. 3; “Gacetilla”, 3 enero 1873, p. 3.

[27] Es necesario mencionar que la obra de Historia del Ferrocarril Mexicano hace una relatoría desde el puerto a la capital de la República; mientras que, las écfrasis del recorrido de inauguración lo hacen desde la capital al puerto. Las descripciones y metáforas de los redactores comienzan a ser entrañables.

[28] smu Digital Collections, en: https://digitalcollections.smu.edu/digital/collection/mex/id/1715/rec/91.

[29] smu Digital Collections, en: https://digitalcollections.smu.edu/digital/collection/mex/id/1880/rec/38.

[30] smu Digital Collections, en: https://digitalcollections.smu.edu/digital/collection/mex/id/514/rec/11.

[31] Enrique Chavarri, “Juvenal”, “Boletín del ‘Monitor’”, El Monitor Republicano, núm. 8, año XXIII, quinta época, 9 enero, 1873, p.1.