Un momento en la búsqueda de la modernidad mexicana: entre trenes y teatros

A Moment in the Search for Mexican Modernity: Between Trains and Theatres

Raquel Velasco*

Resumen

En el último tercio del siglo XIX, un grupo de intelectuales y políticos mexicanos, dirigió desde distintos territorios de acción un proyecto de país que difundía –como una de sus premisas centrales– la importancia de impulsar la educación para consolidar una conciencia nacional que nos acercara a las trayectorias sociales involucradas en el proceso seguido por la modernidad europea. El proyecto cultural de México, durante la República restaurada e incluso en el Porfiriato, siguió en gran medida la visión de Ignacio Manuel Altamirano, quien sentó los prolegómenos de una literatura nacional. Sin embargo, debido a los altos niveles de analfabetismo en el país, en la iniciativa de educar al pueblo a través del arte, resultó determinante la actividad escénica, la cual se pudo expandir a través del ferrocarril.

Palabras clave: Ferrocarril mexicano, artes escénicas, teatro, educación

Abstract

In the final third of the 19th century, a group of Mexican intellectuals and politicians led a national project from various spheres of influence, promoting—among its central premises—the importance of advancing education to forge a national consciousness aligned with the social trajectories of European modernity. Mexico’s cultural project during the Restored Republic and even throughout the Porfirian era largely followed the vision of Ignacio Manuel Altamirano, who laid the groundwork for a national literature. However, due to high levels of illiteracy in the country, theatrical performance became a decisive means of educating the people through art, a practice that expanded thanks to the railroad network.

Keywords: Mexican railroad, performing arts, theatre, education

En México, en el último tercio del siglo XIX, un grupo de intelectuales y políticos integrado por Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Mata, José Juan Baz, Manuel Payno, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, Antonio Martínez de Castro, Ezequiel Montes, Matías Romero, Francisco Zarco y Gabino Barreda, entre otros, dirigió desde distintos territorios de acción un proyecto de país que difundía –como una de sus premisas centrales– la importancia de impulsar la educación para consolidar una conciencia nacional que nos acercara a las trayectorias sociales involucradas en el proceso seguido por la modernidad europea. La educación –consideraban– era una herramienta indispensable para resolver otros aspectos impostergables luego de la caída del imperio de Maximiliano de Habsburgo, como eran:

[…] el orden político, la práctica de la Constitución liberal de 1857, la pacificación del país, el debilitamiento de los profesionales de la violencia y la vigorización de la hacienda pública; en el orden social, la inmigración, el parvifundio y las libertades de asociación y trabajo; en el orden económico, la hechura de caminos, la atracción de capital extranjero; el ejercicio de nuevas siembras y métodos de labranza, el desarrollo de la manufactura y la conversión de México en un puente mercantil entre Europa y el remoto oriente; y en el orden de la cultura las libertades de credo y prensa, el exterminio de lo indígena, la educación que daría a México “un tesoro nacional común” y el nacionalismo en las letras y las artes.[1]

Tales iniciativas estuvieron inspiradas –a su vez– en una serie de planteamientos que sirvieron de sostén al liberalismo en México,[2] en distintos periodos y con adecuaciones entre un momento histórico y otro.[3] Con dicho telón de fondo, los liberales tanto de la República restaurada como del Porfiriato sostenían que, para alcanzar la modernidad y el bienestar económico, se requería de “libertades políticas, siempre y cuando fueran compatibles con las ideas de disciplina y desarrollo”.[4] Valoraban –como apunta González– el individualismo y la riqueza; para ellos, la escasez de recursos económicos era uno de los factores que perjudicaba el adecuado desenvolvimiento de las sociedades. Por tal motivo, uno de los factores clave para alcanzar sus propósitos estaba directamente relacionado con la modernización del país, específicamente a través de la ampliación de las líneas férreas, la apertura de fábricas y el crecimiento de las plantaciones agrícolas.

Si bien el nacionalismo mexicano, conforme observa Carlos Fuentes, es un término específico de la modernidad empleado para justificar y legitimar el proyecto de los liberales,[5] sus antecedentes pueden ubicarse a finales del siglo XVIII, cuando la historia mundial se vio influenciada por los postulados de la Revolución francesa, los cuales empezaron a reflejarse en las transformaciones sociales e ideológicas que, sumadas a las crisis que experimentaba el sistema colonial, resultaron en la independencia de varios países latinoamericanos. De hecho, Ernest Gellner afirma que el nacionalismo es fundamentalmente un “principio político”, que propala la homogeneización cultural, la unidad y la estabilidad social de la nación.[6]

Por su parte, Benedict Anderson[7] explica la complejidad de acudir a conceptos como nación, nacionalidad o nacionalismo, en relación con su legado para el mundo moderno a partir de la emergencia de “comunidades imaginadas”, donde aspectos como la lengua han sido significativos en la conformación del inconsciente social. Para Anderson el nacionalismo es imaginario,[8] pues sin importar la situación de desigualdad y explotación que determina a las comunidades donde surge, en cada persona, el sentido de nación tiende a prevalecer como un profundo y horizontal sentimiento de camaradería.[9]

El proyecto cultural de México, durante la República restaurada e incluso en el Porfiriato, siguió en gran medida la visión de Ignacio Manuel Altamirano, quien sentó los prolegómenos de una literatura nacional, cuyo eje central era fortalecer la identidad mediante una visión patriótica, la cual privilegiaba la promoción de la lectura como vehículo para alcanzar el conocimiento. Sin embargo, debido a los altos niveles de analfabetismo en el país, en la iniciativa de educar al pueblo a través del arte, resultó determinante la actividad escénica. Como señala José Luis Martínez, en la época de El Renacimiento, los teatros renovaban permanentemente sus espectáculos como parte del movimiento cultural de ese periodo.[10] Tal interés del público mexicano por las artes escénicas, particularmente entre las élites tanto de la Ciudad de México como de otros puntos estratégicos del país, fue crucial para alentar el imaginario nacional y el pensamiento moderno que se estaba gestando a finales del siglo XIX.

En sincronía con esta visión integral, en la región central del estado de Veracruz –compuesta por su estratégico puerto y las ciudades de Xalapa, Orizaba y Córdoba, principalmente– también hubo un notorio incremento en la frecuencia y en la calidad de las obras presentadas, motivado por la exigencia del público, demandante una oferta teatral que estuviera a la altura de las grandes capitales del mundo.[11] Rasgo de esta preocupación al interior de los grupos de poder es el auge de las representaciones operísticas, las cuales –a pesar de tratarse de uno de los espectáculos más costosos– tendrían su época de esplendor durante el Porfiriato, cuando el afán modernizador del país propicia la ampliación del tendido de líneas férreas, y estas repercuten positivamente en muy diversos niveles. Según expresa Luis González:

Los liberales de 1867 tenían una fe ciega en la capacidad redentora y lucrativa de las modernas vías de comunicación y transporte. Don Francisco Zarco decía: “decretemos ferrocarriles, caminos […] para comunicar espiritual y materialmente al país”. Según Vigil, antes que nada, era urgente la hechura de caminos de hierro. Zamacona notaba: “los caminos de hierro resolverán todas las cuestiones políticas, sociales y económicas que no han podido resolver la abnegación y la sangre de dos generaciones”. Todos a una proclamaban que la paz, el poblamiento y la riqueza nacionales se conseguirían al tener “una red de ferrocarriles que uniesen nuestros distritos productores con las costas”. Como se llegó a considerar milagroso al riel, nada de extraño tiene que uno de los periódicos de entonces se llamara El Ferrocarril y que el objetivo de construir vías férreas encabezara la agenda liberal.[12]

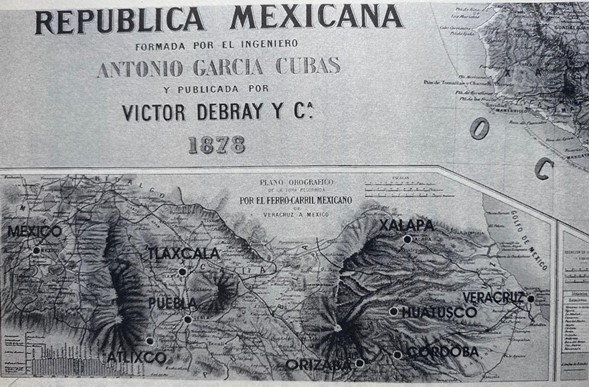

En congruencia con este propósito, Manuel Trens señala que el 5 de enero de 1868, la Legislatura de Veracruz expidió un decreto para llevar a cabo la construcción del camino de hierro que iba del puerto de Veracruz a Xalapa, el cual fue construido por Ramón Zangroniz.[13] No obstante, el instante cumbre en el tendido nacional de las líneas férreas ocurrió al inaugurarse el trayecto que conectaba ese mismo puerto con la Ciudad de México, pasando por Orizaba,[14] cuyo impacto comercial y cultural, que aumentó su influencia económica aún más a partir de este suceso. De acuerdo con Bernardo García Díaz y Laura Zeballos Ortiz:

Ya en el siglo pasado, el primero de enero de 1873, la creación de la primera línea del ferrocarril abrió nuevas oportunidades de crecimiento para los orizabeños; el servicio prestado por El Mexicano fue uno de los principales elementos que impulsaron el auge económico de la región. El transporte de los productos elaborados en Orizaba: textiles, cerveza, tabaco, pieles, se realizó eficientemente a través de la nueva vía de comunicación, y los giros comerciales en la localidad se ampliaron considerablemente. La llegada del ferrocarril aumentó también el número de forasteros en tránsito por Orizaba y el arribo de ideas nuevas a sus habitantes; además, con las facilidades del nuevo servicio las visitas de las personalidades de la época, como el gobernador Teodoro A. Dehesa, se hicieron más frecuentes.[15]

Para la región central de Veracruz el papel del ferrocarril fue primordial. A través de ese puente que instalaban las vías férreas –para acercar de igual forma la capital de México con Europa– se expandió la transferencia de bienes por tierra desde los sitios de producción hasta el litoral,[16] además de fomentarse una mayor actividad en las importaciones provenientes de ese continente y otros aspectos relacionados con el ascenso en la afluencia de personas. Carmen Blázquez refiere que, durante este momento histórico, el puerto de Veracruz incluso fue comparado por visitantes y viajeros con una de las ciudades del Levante, pues era reconocido internacionalmente por las transacciones mercantiles que ahí ocurrían.[17]

En este contexto, la ampliación de los alcances ferroviarios en Veracruz trajo como consecuencia que, a la par de las nuevas vías de comunicación para trasladar mercancías, hubiera un mayor flujo de personas, las cuales iban de una ciudad a otra,[18] difundiendo ideas de cambio y el entusiasmo en el progreso nacional. Como puede verificarse, este movimiento igualmente impacta la actividad cultural y la expansión escénica del país:

En México, la construcción de teatros presentó una característica muy particular al seguir las rutas comerciales más importantes cubiertas por el ferrocarril; esta red ferroviaria que sustentó de manera significativa el impulso económico del país favoreció la aparición de circuitos teatrales en las áreas geográficas más desarrolladas. Uno de estos circuitos, el que hemos denominado circuito teatral golfo-centro, corresponde a la red geográfica que se estableció entre las ciudades de Xalapa, Orizaba, Córdoba, Huatusco, Tehuacán, Tlaxcala y Puebla y la capital del país […].[19]

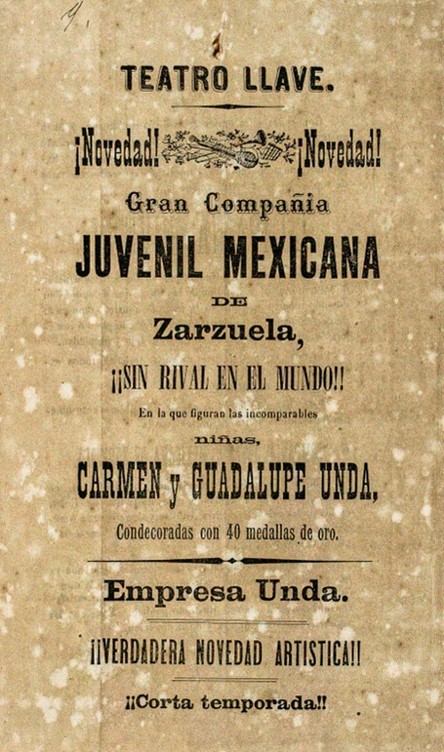

La citada apertura de vías de comunicación, especialmente a través del camino abierto por El Mexicano, así como la edificación de teatros con los requerimientos técnicos de los grandes recintos escénicos internacionales,[20] acelera simultáneamente los empeños de las compañías dramáticas, operísticas y de zarzuela, y sus afanes para trasladarse de un espacio a otro, no sólo desde la región central de Veracruz hacia la Ciudad de México, sino entre otras ciudades del país, además de intensificar el intercambio artístico con el extranjero.

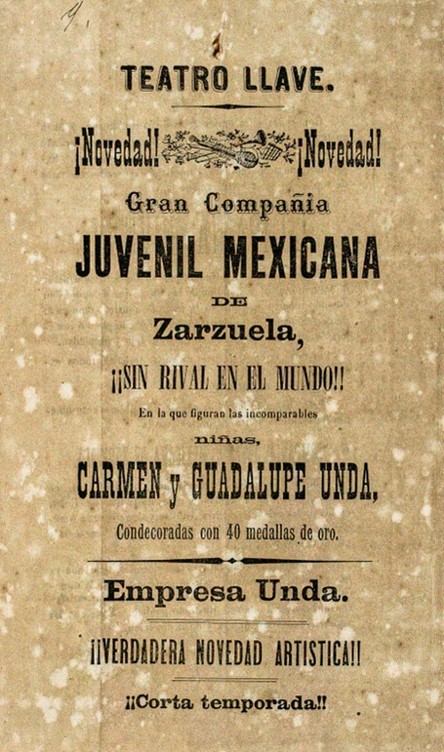

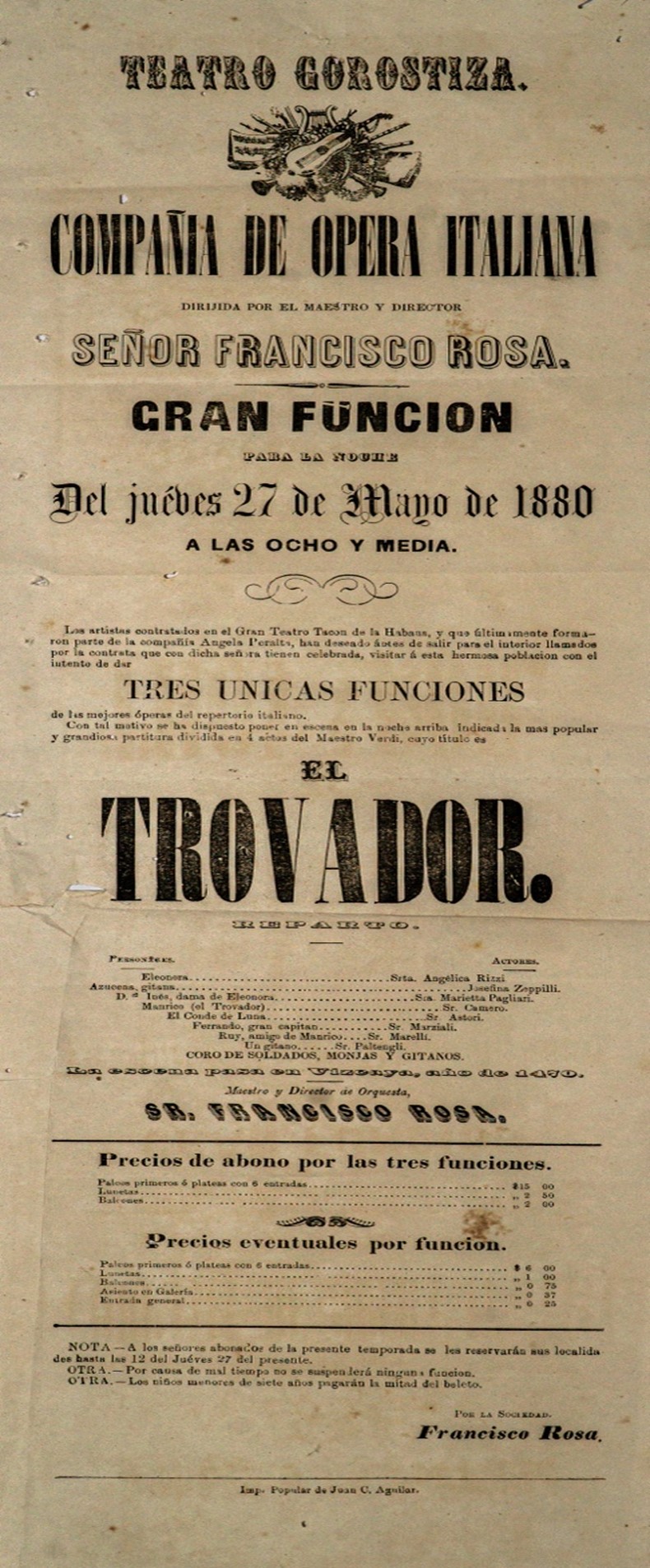

Precisamente después de este evento, el efecto en el proyecto cultural es muy claro en Orizaba, con más intensidad luego de la inauguración del Gran Teatro Llave, en 1875. Si bien desde el fugaz imperio de Maximiliano de Habsburgo puede rastrearse una continua actividad escénica en la ciudad, es muy interesante descubrir –específicamente a través de las crónicas periodísticas de la región, publicadas sobre todo en El Reproductor– cómo se consolida el desfile de artistas y compañías de renombre nacional e internacional que ocuparon tanto el teatro Llave como el Gorostiza, a partir de este instante. Tal relieve de Orizaba, entre otros puntos del circuito teatral del Golfo, se debió en gran medida al apoyo que tuvieron espectáculos como la ópera –por ejemplo– por parte de los empresarios de la zona, muchos de los cuales llegaron a la Pluviosilla tras el despunte comercial que acompañó la aparición de El Mexicano. El afán por divertirse con espectáculos atractivos y el poder adquisitivo con el que contaban las élites de la región volvía redituable financieramente para las agrupaciones escénicas presentar sus trabajos en este sitio que, adicionalmente, dada su propia historia cultural, contaba con un público crítico.

Caso contrario es el de Xalapa, donde problemas relacionados con la infraestructura pudieron afectar su trayectoria escénica. El teatro Cáuz, el más importante de la ciudad durante el Porfiriato, no poseía las condiciones suficientes para presentar espectáculos que requerían de especificaciones técnicas como las que implicaban los montajes operísticos y de zarzuela. Paralelamente, debe mencionarse que la conexión ferroviaria no ayudaba a que las compañías pudieran programar pequeñas temporadas en comunidades vecinas, ni llegar –en función de un diseño orgánico en la ruta– a la Ciudad de México, pues el tendido de las líneas férreas seguía una lógica distinta a la comunicación que ofrecía Orizaba.

Al ser el teatro un negocio, la garantía del público era decisiva en la planeación de las temporadas teatrales y en el tipo de espectáculos que se promovían. Por ello, es muy probable que en la elección de la ciudad –donde las compañías escénicas se representarían– fuera determinante el tamaño de la población. Y en este punto, una vez más, es fundamental la presencia de las líneas férreas. Orizaba concentra la mayor parte de las puestas en escena nacionales y extranjeras que tuvieron lugar en Veracruz durante el Porfiriato, debido en gran medida a que los ferrocarriles facilitaban el traslado del público desde otros poblados cercanos. Es descriptiva de este tipo de iniciativas, la temporada que el destacado actor y director español, Enrique Guasp de Péris, perfiló en el año de 1880, cuando consigue el apoyo de la compañía de ferrocarriles para que las familias de Cocolapan y Los Dolores, que vivían un poco alejadas de Orizaba, pudieran asistir a las funciones que otorgó la agrupación a su cargo.[22] Asimismo, como parte de esta práctica, la visita a la ciudad de la compañía de Virginia Fábregas en 1908 fue un acontecimiento tan grande en la región, que se otorgó un servicio especial de tranvías para que cuando terminara cada función, los habitantes de Santa Rosa, Nogales y Río Blanco pudieran regresar seguros a sus hogares.[23]

La línea de acción compartida entre los teatros y el ferrocarril, como puede apreciarse, benefició el proyecto liberal de fortalecer la transferencia de contenidos e ideas a través de las representaciones escénicas, entre las cuales el arte operístico se vio fuertemente patrocinado. Además del rol que desempeñaron los grupos empresariales en la gestión de espectáculos provenientes de Europa, El Mexicano se convertiría en uno de los motores que incentivó la llegada al país de compañías operísticas aplaudidas en los grandes teatros de Italia, Francia, Inglaterra y España, entre otros, que muchas veces estrenaron sus trabajos en Orizaba.[24] Así, esta ciudad ubicada entre las montañas, de manera especial durante el Porfiriato, se sumó a los anhelos nacionalistas, al animar –desde distintos ámbitos– la interacción con esos imaginarios en los que podía afianzarse la concepción de un México moderno.

Fuentes consultadas

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London, Verso, 1991.

Blázquez Domínguez, Carmen. Veracruz: Una historia compartida. México, Gobierno del Estado de Veracruz/ IVEC/ Instituto de Investigaciones Dr. José María Mora, 1988.

-------------- Breve historia de Veracruz. México, Fondo de Cultura Económica, 1999.

Fuentes, Carlos. Nuevo tiempo mexicano. México, Aguilar, 1994.

García Díaz, Bernardo y Laura Zeballos Ortiz, “Las comunicaciones”, en Orizaba. Xalapa, Archivo General del Estado de Veracruz, 1991.

García Díaz, Bernardo. Puerto de Veracruz. Xalapa, Archivo General del Estado de Veracruz, 1992.

Gellner, Ernest. Naciones y nacionalismo. México, Conaculta, 1991.

González, Luis. “El liberalismo triunfante” en Historia General de México. México, El Colegio de México, 2000.

Hale, Charles. La transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX. México, Vuelta, 1991.

Luckman, Thomas y Peter Berger. La construcción social de la realidad. Buenos Aires, Amorrortu, 1968.

Martínez, José Luis. La expresión literaria, Conaculta, México, 1993.

Trens, Manuel. Historia de Veracruz. Xalapa: Talleres Gráficos del Gobierno de Veracruz, 1945.

Velasco González, Raquel. Las representaciones del esplendor. Xalapa: Conaculta / Ivec, 2012.

-----------. Las representaciones teatrales en la región central de Veracruz. Ópera, zarzuela y teatro (1867-1910). Tesis doctoral. Instituto de Investigaciones Histórico – Sociales, Universidad Veracruzana. 2007.

Zacarías Capistrán, Polimnia y Cristóbal Arellano Jiménez. La arquitectura de los teatros veracruzanos durante el Porfiriato. Xalapa, Universidad Veracruzana, 2003.

Notas

[1] Luis González, “El liberalismo triunfante” en Historia General de México. México, El Colegio de México, 2000, p. 641.

[2] Charles Hale afirma que “el liberalismo del siglo XIX fue un conjunto de ideas políticas que vieron su formulación clásica como ideología en los años 1820-1840 y su cumplimiento, en la Constitución de 1857 y en las Leyes de Reforma. […] Los años que siguieron a 1867 vieron el establecimiento de una tradición liberal oficial, tradición que se asentó aún más con la Revolución de 1910. En otras palabras, después de 1867, el liberalismo dejó de ser una ideología en lucha contra unas instituciones, un orden social y unos valores heredados, y se convirtió en un mito político unificador.” La transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX. México, Vuelta, 1991, p. 15.

[3] Idem.

[4] González, op.cit., p. 658.

[5] Al respecto, Carlos Fuentes señala: “Ernest Gellner advierte que el nacionalismo hizo a las naciones, y no al revés. El nacionalismo tomó culturas preexistentes y las convirtió en naciones. Es la cultura lo que precede a la nación, y la cultura puede organizarse de muchas maneras: como clan, tribu, familia, sociedad, reino... […] Pero ¿qué es lo que provoca la aparición misma de esas naciones? Émile Durkheim habla de la pérdida de viejos centros de identificación y de adhesión -precisamente los que acabo de mencionar: clan, tribu, familia, etcétera- y de la necesidad imperiosa, cuando esto ocurre, de crear nuevos centros que los sustituyan. Isaiah Berlin añade que todo nacionalismo es respuesta a una herida infligida a la sociedad. En gran medida, el nacionalismo mexicano responde a estas ideas. Nace para sustituir lazos perdidos o imponerse a lazos antiguos que la modernidad considera arcaicos. Nace, en consecuencia, como parte de un proyecto de modernidad, a fin de darle cohesión y velocidad. Y nace, siguiendo a Berlin, para dar respuesta a heridas infligidas a la sociedad”. Nuevo tiempo mexicano. México, Aguilar, 1994, pp. 81-82. Las cursivas son mías.

[6] Ernest Gellner, Naciones y nacionalismo. México, Conaculta, 1991, p. 1.

[7] Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London, Verso,1991, p. 25.

[8] Sobre lo anterior, Anderson precisa: “It is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion” (ibid., p. 6).

[9] Si consideramos el punto de vista de Thomas Luckman y Peter Berger, es posible apreciar cómo los rasgos de identidad se vuelven “un elemento clave de la realidad subjetiva y en cuanto tal, se halla en una relación dialéctica con la sociedad. La identidad se forma por procesos sociales. Una vez que cristaliza, es mantenida, modificada o aun reformada por las relaciones sociales. Los procesos sociales involucrados, tanto en la formación como el mantenimiento de la identidad, se determinan por la estructura social. Recíprocamente, las identidades producidas por el interjuego del organismo, conciencia individual y estructura social, reaccionan sobre la estructura social dada, manteniéndola, modificándola o aun reformándola. Las sociedades tienen historias en cuyo curso emergen identidades específicas, pero son historias hechas por hombres que poseen identidades específicas. Si se tiene en cuenta esta dialéctica se puede evitar la noción errónea de ‘identidades colectivas’ sin tener que recurrir a la singularidad, sub specie aeternitatis”. La construcción social de la realidad. Buenos Aires, Amorrortu, 1968, p. 214.

[10] José Luis Martínez, La expresión literaria. México, Conaculta, 1993, p. 181. Las cursivas son mías.

[11] Cfr. Raquel Velasco, Las representaciones del esplendor. Xalapa, conaculta /ivec, 2012.

[12] González, op. cit., p. 643.

[13] Manuel Trens, Historia de Veracruz. Xalapa: Talleres gráficos del Gobierno de Veracruz, 1945. p. 34.

[14] Como afirma Trens, los empresarios de Orizaba fueron relevantes en la construcción de El Mexicano, entre ellos los hermanos Escandón, quienes alcanzaron “nombradía y demasiado dinero por las complacencias de los gobiernos y por sus múltiples combinaciones financieras, en tanto que nadie recordaba las vidas, los esfuerzos, los sinsabores, los sufrimientos y lágrimas de los trabajadores que con su sudor y sus músculos habían contribuido a realizar este sueño dorado de México”. Ibid., p. 129.

[15] Bernardo García Díaz y Laura Zeballos Ortiz, “Las comunicaciones”, en Orizaba, Xalapa, Archivo General del Estado de Veracruz, 1991. Las cursivas me pertenecen.

[16] Bernardo García Díaz, Puerto de Veracruz. Xalapa, Archivo General del Estado de Veracruz, 1992, p. 77.

[17] Carmen Blázquez, Breve historia de Veracruz. México, Fondo de Cultura Económica, p. 169. Como comenta la historiadora, “a partir de la República restaurada, y precisamente por la forma como se consolidó e integró el bloque en el poder, se empezó a delinear una política abiertamente impulsora de las actividades de los empresarios particulares. […] Es, precisamente en este punto, en donde se revela con claridad la clase del nuevo estado. Al concentrar sus intervenciones y estímulos en las actividades económicas vinculadas a la exportación, se identificó con los intereses de exportadores, latifundistas e intermediarios cuyas ganancias dependían de la relación entre la economía nacional y el mercado mundial. Las líneas férreas, que en principio se plantearon para conectar a las regiones, terminaron por seguir la ruta de esta dependencia hacia la frontera norte y los puertos del Golfo” (Blázquez, Veracruz: Una historia compartida. México, Gobierno del Estado de Veracruz/ IVEC/ Instituto de Investigaciones Dr. José María Mora, 1988, pp. 224-225. Las cursivas me pertenecen).

[18] Además de la construcción de nuevas vías de comunicación, continúa Carmen Blázquez, hubieron otras iniciativas impulsadas por personajes de convicciones liberales, mismos que en Veracruz tenían una fuerte inclinación empresarial: se fomentó la minería, la agricultura, los transportes, el comercio y, en particular, las exportaciones, área que a su vez se vio beneficiada con la creación de caminos y líneas férreas que conectaron la economía nacional con el mercado mundial, a través de la región central de Veracruz. Carmen Blázquez Domínguez, Veracruz: Una historia compartida, op.cit., pp. 223-224.

[19] Polimnia Zacarías Capistrán y Cristóbal Arellano Jiménez, La arquitectura de los teatros veracruzanos durante el Porfiriato. Xalapa, Universidad Veracruzana, 2003, p. 61.

[20] Como estudian Zacarías Capistrán y Arellano Jiménez, “la arquitectura como producto de la cultura encuentra en los teatros porfirianos un fiel testigo de los ideales y aspiraciones de la sociedad que los erigió. La forma en que articuló sus espacios, las nuevas tecnologías empleadas, la influencia extranjera en las corrientes estilísticas y los reglamentos que normaron la actividad constructiva se conjugaron en una nueva expresión arquitectónica que respondía a la demanda de modernidad que la naciente sociedad reclamaba.Los teatros, con su modelo conceptual y su fuerte carga simbólica, representaban el ingreso al nuevo mundo iniciado por el gran auge constructivo, claro indicador del desarrollo que el México decimonónico había alcanzado.” (Ibid., p. 259).

[21] Tomado de Polimnia Zacarías Capistrán y Cristóbal Arellano Jiménez, op.cit., p. 63.

[22] Anónimo, El Reproductor, Orizaba, Ver., 17 de julio de 1881, núm. 82, tomo V, p. 1.

[23] Anónimo, El Reproductor, Orizaba Ver., 27 de febrero de 1908, núm. 9, tomo XXXII, p. 3.

[24] Cfr. Raquel Velasco González, Las representaciones teatrales en la región central de Veracruz. Ópera, zarzuela y teatro (1867-1910). Tesis doctoral. Xalapa, Instituto de Investigaciones Histórico – Sociales, Universidad Veracruzana, 2007. Por otro lado, los carteles que acompañan a este artículo pertenecen al siguiente acervo hemerográfico del Archivo Municipal de Orizaba: Colección de anuncios, Caja 141, año 1881. Fotografías de Juan Arroyo del Castillo.